○四万十市宅地開発指導要綱

平成17年4月10日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、本市の計画的な発展と調和のとれた土地利用及び秩序ある都市形成を図るため、本市の区域内において行われる、宅地開発行為等について、一定の基準を定め、適切な指導と規制を行うとともに、公共施設等の整備に特別の協力を求め、もって健康都市にふさわしい健全な生活環境を保全し、安全で住みよい街づくりの実現を期することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この告示の適用を受ける事業(以下「開発事業」という。)は、本市地域内で行う宅地開発及びこれに類する事業で、その面積が都市計画区域内においては1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満とし都市計画区域外においては1,000平方メートル以上1万平方メートル未満のものとする。

(適用の特例)

第3条 この告示を適用することが、開発区域の立地条件から著しく不適当と認められる場合は、市長は特別の措置を講ずることができる。

(事前協議)

第4条 第2条の開発事業を行おうとする者(以下「開発者」という。)は、あらかじめ(監督官庁の認可を要する場合は、申請前に)市長に申し出て、公共、公益施設の設計、管理、費用負担等について事前に協議し、審査を受けなければならない。なお変更しようとする場合も同様とする。

(住民等の意見の尊重)

第5条 事業主は、開発事業により開発区域周辺に影響を及ぼすおそれのあるものについては、あらかじめ地域住民又は関係権利者等と協議調整を行い、紛争が生じないように努めなければならない。

(公共施設等の設置、帰属及び寄附)

第6条 開発区域内には次条の基準による公共施設、公益施設及びその他の施設を設置するものとし、設置された施設は開発者が自ら管理するものを除き、それぞれ施設を管理すべき国、県又は市に無償で帰属及び寄附することを求めることができる。帰属及び寄附の時期及び手続は、それぞれの管理すべき者の定めるところによる。

(施設の設置基準)

第7条 公共施設、公益施設及びその他の施設の設置基準は、別記「公共施設等の設置基準」による。

(その他)

第8条 この告示により難いもの又は定めのないものについては、その都度市長が定める。

附則

この告示は、平成17年4月10日から施行する。

別記(第7条関係)

「公共施設等の設置基準」

[道路]

1 基本事項

(1) 道路は、その機能が有効に発揮されるよう計画すること。

(2) 道路の構造は、この基準に定めるもののほか、道路構造令(昭和45年政令第320号)に準ずるものとする。

(3) 街区の配置に当たっては、その短辺が幹線道路に接しないよう考慮すること。また、区画道路は、通過交通の用に供されないよう計画すること。

(4) 開発区域内及び隣接する道路に改良計画がある場合は、これに適合させること。

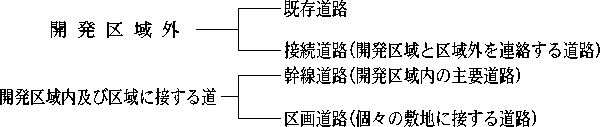

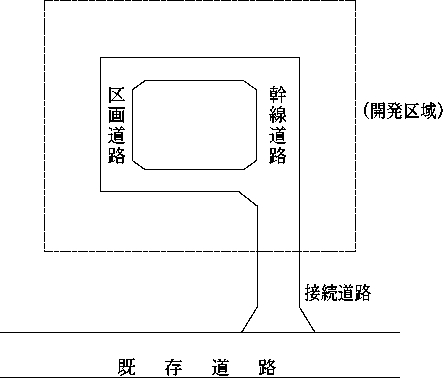

(5) 道路は、次の道路区分によりそれぞれの基準に適合したものであること。

「道路区分」

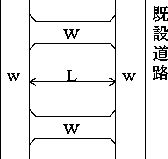

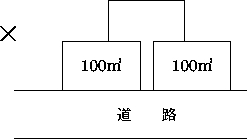

(平面図)

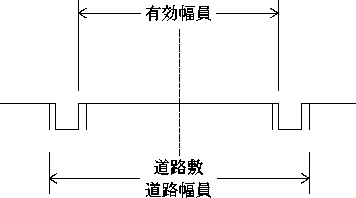

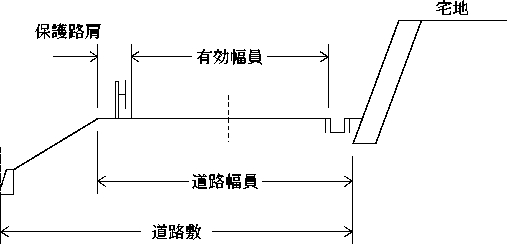

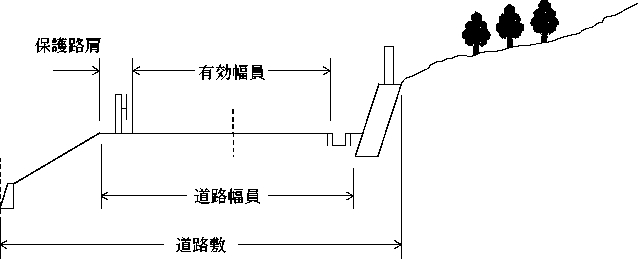

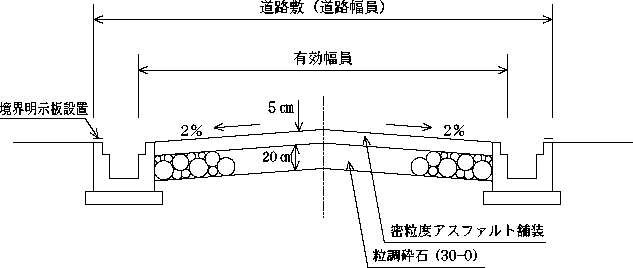

(6) 道路の幅員構成及び各部の名称等については、次の断面図のとおりである。

(a)

(b)

(c)

2 既存道路

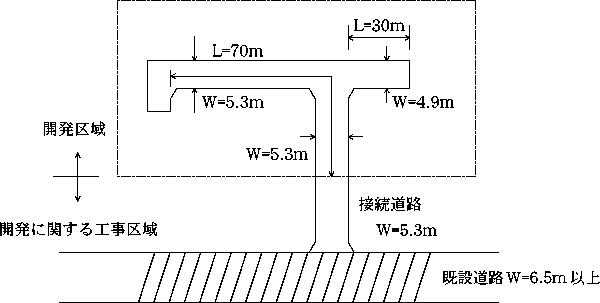

開発区域内の主要な道路は、主として住宅の建築を目的とした開発行為の場合にあっては、開発区域外の幅員6.5m以上の道路と接続していることを原則とするが、これが困難な場合は、車両の通行に支障がない道路(国道、県道、市道、開発許可を受けた道路、道路指定を受けた道路、幅員4m以上の農道及び林道)に接続していること。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。

3 接続道路

接続道路については、次のとおりとする。

開発区域内の主要な道路と同一幅員とする。ただし、周辺の状況によりやむを得ない場合は有効幅員4m以上とする。

4 幹線道路

(1) 幹線道路は、開発区域の各建築物の敷地から250m以内に設けられていること。

(2) 幹線道路の幅員及び横断面の構成については、次のとおりとする。ただし、公共事業を導入する場合、又は他の開発計画等との関係を考慮すべき必要がある場合の幅員構成については、別途市長と協議するものとする。

幹線道路の標準断面図

単位:メートル

(3) 上記以外やむを得ない場合は、区画道路の幅員とする。

5 区画道路

(1) 道路の直線区間の延長は、250m以内とする。

(2) 区画道路の幅員及び横断面の構成については、次に掲げるものとする。

(ア) 区画道路の幅員

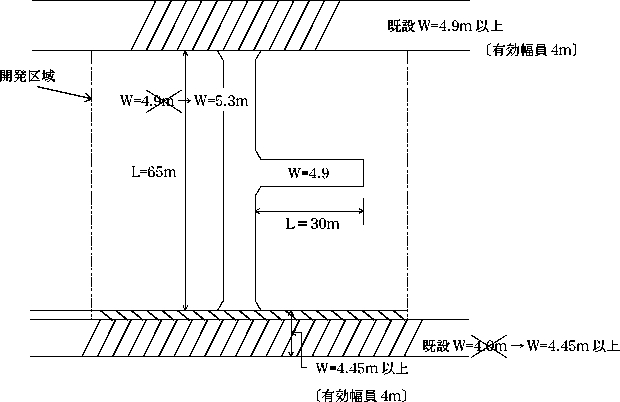

(1) |

| 延長(L) | L<70 | 70≦L<120 | 120≦L |

道路幅員(W) | W≧4.9 | W≧5.3 | W≧6.0 | ||

(1') |

| 延長(L)(L') | L<70 L'<120 | 70≦L<120 上記範囲はw'とする。 | 120≦L 上記範囲はw'とする。 |

新設道路幅員(W)(w') | W≧4.9 w'≧5.3 | W≧5.3 w'≧6.0 | W≧6.0 w'≧6.0 | ||

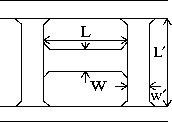

(2) |

| 延長(L) | L<70 | 70≦L<120 | 120≦L |

道路幅員(W) | W≧4.9 | W≧5.3 | W≧6.0 | ||

(2') |

| 延長(L)(L') | L<70 L'<120 | 70≦L<120 上記範囲はw'とする。 | 120≦L 上記範囲はw'とする。 |

新設道路幅員(W)(w') | W≧4.9 w'≧5.3 | W≧5.3 w'≧6.0 | W≧6.0 w'≧6.0 | ||

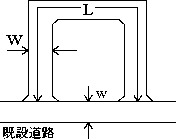

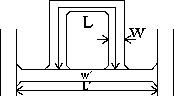

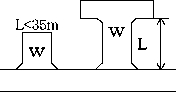

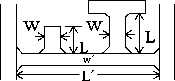

(3) |

| 延長(L) | L<35 | 35≦L<70 | 70≦L |

道路幅員(W) | W≧4.9 | W≧5.3 | W≧6.0 | ||

(3') |

| 延長(L)(L') | L<35 L'<70 | 35≦L<70 上記範囲はw'とする。 | 70≦L 上記範囲はw'とする。 |

新設道路幅員(W)(w') | W≧4.9 w'≧5.3 | W≧5.3 w'≧6.0 | W≧6.0 w'≧6.0 |

:道路中心線の延長

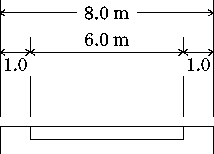

wの道路幅員:既設道路=4.9m(有効幅員4.0m)以上

〃 =4.45m(〃 )以上(片側開発)

w'の道路幅員:新設道路=5.3m以上(有効幅員4.4m)以上

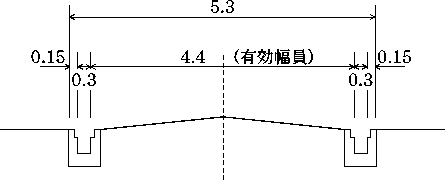

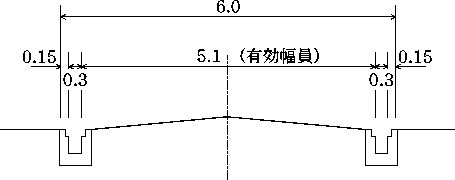

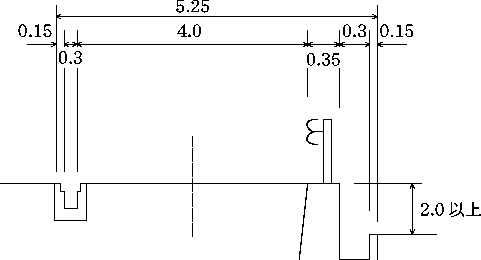

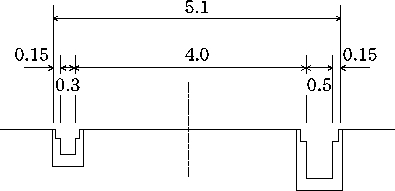

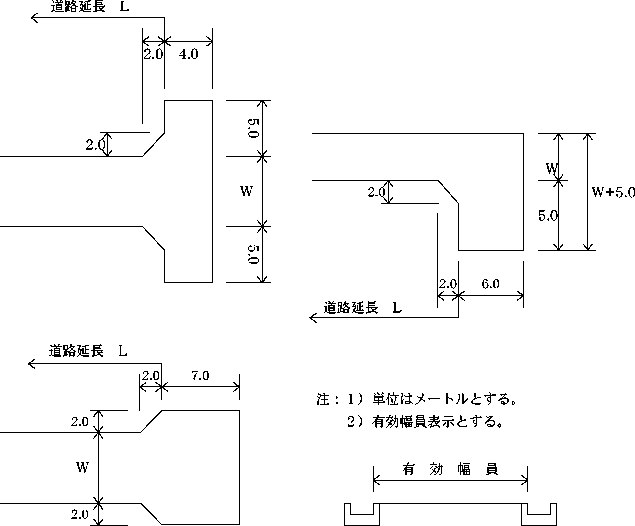

(イ) 区画道路の標準断面 (プレキャスト水路を使用する場合は道路の全幅員を確保すること。)

4.9メートル道路

5.3メートル道路

6.0メートル道路

(ウ) その他下記の場合等では有効幅員を確保すること。

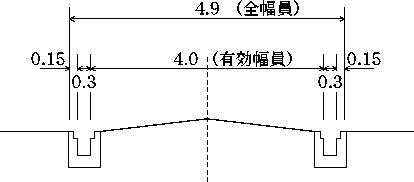

(a) ガードレールを設置する4.9メートル道路の場合

(b) 側溝の幅が0.3mを超える4.9メートル道路の場合

〔例1〕

〔例2〕

6 開発区域に隣接する道路

有効幅員4m未満の既存道路に隣接して開発行為を行う場合は、その道路の有効幅員を4m以上に拡幅し、その外側に側溝を設けること。〔例1参照〕

7 道路の設計基準

(1) 回転広場

袋路状の道路で延長が35m以上のものには、次の図を標準とする回転広場を設けること。

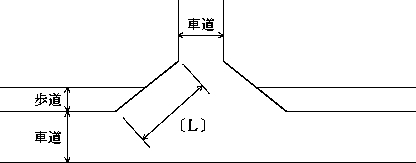

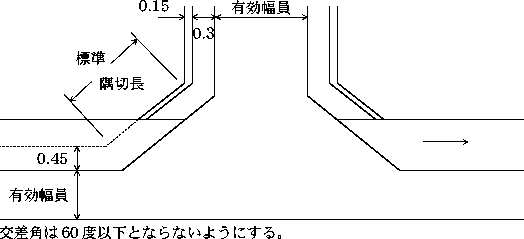

(2) 平面交差

(ア) 互いに交差する道路は、原則として、直角又はそれに近い角度で交差するように計画すること。

(イ) 交差点の形状は、原則として、くいちがい交差を避けること。

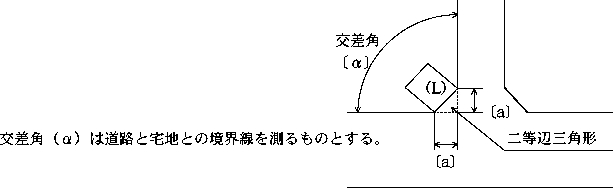

(ウ) 交差点部には、次の表に定める標準隅切り長の隅切りを設置すること。

標準隅切り長(L)

単位:メートル

道路幅員 | メートル 4.9 | メートル 5.3 | メートル 6.0 | メートル 8.0 |

メートル |

|

|

|

|

4.9 | 4・3・2 | 4・3・2 | 4・3・2 | 4・3・2 |

5.3 | 4・3・2 | 4・3・2 | 4・3・2 | 4・3・2 |

6.0 | 4・3・2 | 4・3・2 | 6・5・4 | 6・5・4 |

8.0 | 4・3・2 | 4・3・2 | 6・5・4 | 6・5・4 |

注 左欄:交差角(α)75度未満

中欄:交差角(α)75度~105度

右欄:交差角(α)105度以上

歩道のある道路と交差する場合

(エ) 区画道路において、道路側溝の幅が30cmを超える場合及び水路を横断して橋梁等で既設の道路と交差する場合には、道路側溝が30cmと仮定して交差した場合の有効幅員を確保するものとする。

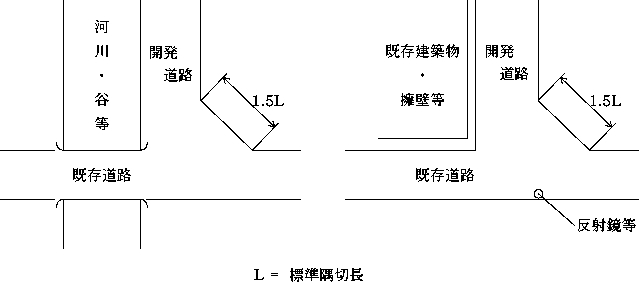

(オ) 開発道路が下記に該当し、かつ、交通の安全上支障がないと認められる場合は、片側隅切りとする。

この場合は、隅切り長を標準隅切り長の1.5倍以上とする。

(a) 河川、水路等に接して築造する場合で、これと交差する道路の橋梁、欄干等により隅切りができないとき。

(b) 既存の家屋、高い堅固な擁壁又はがけ等があり、隅切りを設けることが著しく困難と認められるとき。ただし、この場合は反射鏡の設置等の有効な処置を講ずること。

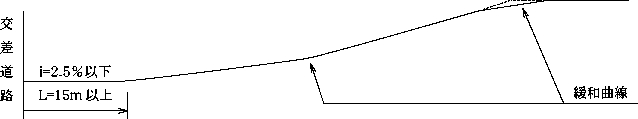

(3) 縦断勾配

(ア) 道路の縦断勾配は原則として、9パーセント以下とし短区間で交通安全上支障がない場合は12パーセント以下とする。

(イ) 幹線道路の交差点部における縦断勾配は、15m以上が2.5パーセント以下とする。

(ウ) 縦断勾配の変化区間には、必要な縦断曲線を設けるものとする。

(4) 横断勾配

道路の横断勾配は、次の表によるものとする。ただし、片勾配を付する場合はこの限りでない。

横断面の構成要素 | 横断勾配 |

車道 | 2.0% |

歩道 | 1.5% |

(5) 合成勾配

合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、11.5パーセント以下とする。ただし、短区間で交通安全上で支障がない場合は、12.5パーセント以下とする。

合成勾配=√((横断勾配)2+(縦断勾配)2)

(6) 舗装

(ア) 道路の舗装は、原則としてアスファルト舗装とし、次図によるものとする。

(イ) 幹線道路その他上記による舗装により難いものについては、CBR試験等を行い、アスファルト舗装要綱(社団法人日本道路協会)を適用する。

(ウ) 道路の縦断勾配が9パーセントを超える場所又は凍結のおそれのある場所には、滑止め舗装を行うこと。

(エ) 幹線道路に新たに設置される停止線付近については、わだち防止舗装を行うこと。

(7) 歩道等

(ア) 幅員9m以上の道路には、歩道等を設置すること。

(イ) 歩道の幅員は2m以上、自転車歩行者道の幅員は3m以上とする。

(ウ) 歩道等は、縁石、防護柵等の分離施設によって車道から分離するものとする。

(エ) 歩道は、フラットタイプ又はマウンドアップタイプとする。

(オ) 歩道の舗装は、アスファルト舗装3cm、路盤厚10cmとする。

(カ) 設計に当たっては、この基準に定めるもののほか、関係法令によるものとする。

(8) 道路側溝

(ア) 幹線道路については、国土交通省土木工事標準設計等によること。

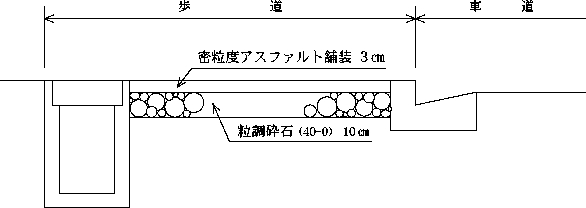

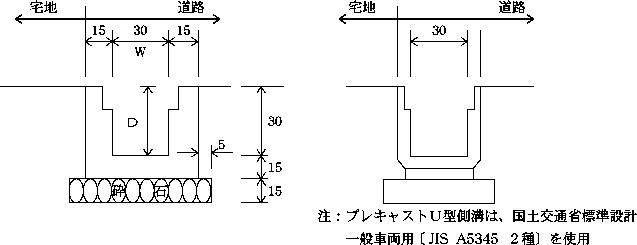

(イ) 区画道路については、次の示すものを標準とする。

(a) 縦断方向(単位:cm)

(例)

(b) 横断方向

(ウ) 道路側溝の勾配は、原則として1/250以上とするものとする。

(エ) 側溝の最小通水断面は、30(W)cm×30(D)cmとする。ただし、下流水路の関係で、流水勾配が取れない場合等により、市長がやむを得ないと認める場合は、最高点の高さを20cmとすることができる。

(オ) 側溝及び桝に全区間蓋をかけることとし、グレーチング又はコンクリート製蓋とすること。また、グレーチング蓋については桝、宅地への入り口、水路の合流点等に設置すること。

(a) 幹線道路 T―20(20トン用)

(b) 区画道路 T―14(14トン用)

(カ) 側溝の深さが50cm以上になる場合には、鉄筋コンクリート構造とすること。

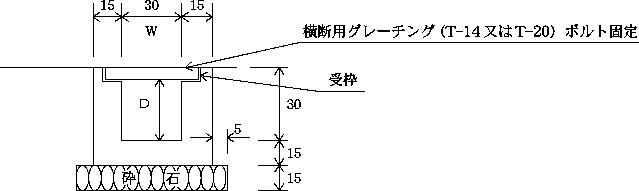

(9) 道路境界

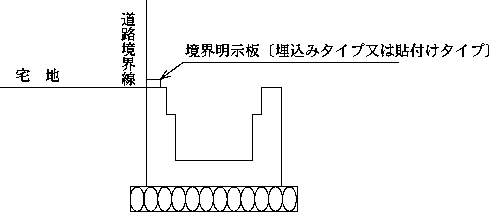

道路と宅地との境界に境界杭又は境界明示板を設置すること。

境界明示板は、次の図によるものを標準とする。

(ア) 明示板の詳細図

直線部 | 変化点 |

|

|

(イ) 明示板の設置箇所

設置箇所は、原則として官、民の変化点とするが、道路直線部の民、民の境界点へも設けるものとする。

(10) 防護施設

道路が、がけ地、水路等に接しているなどの地形の状況により安全で円滑な交通流の確保及び歩行者を保護するため、次に掲げる箇所には、原則としてガードレール、ガードパイプ等の防護施設を設けること。

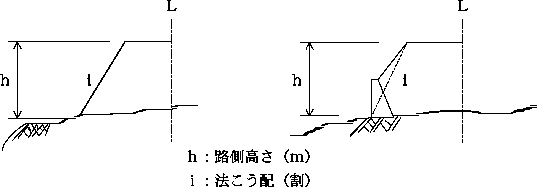

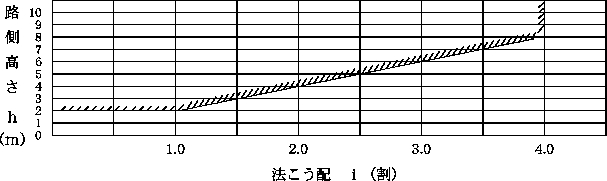

(ア) 法勾配(自然のままの地山の法面勾配、盛土部における法面勾配及び構造物との関連によって想定した法面勾配を含み、垂直高さ1に対する水平長さの割合をいう。(次図参照))と路側高さ(在来地盤から路面までの垂直高さをいう。)が次の表に示す斜線範囲内にある区間

法こう配と路側高さの関係

(イ) 池沼、河川、水路等に接近している区間で必要と認められる区間

(ウ) 道路面の高さが鉄道等又は他の道路面より高い道路で、車両が路外に逸脱して鉄道等又は他の道路に進入するおそれのある区間

(エ) 道路面の高さが、鉄道等又は他の道路面と同じか、又はこれより低い道路で、その高低差が1.5m未満で、その間隔が5m未満の道路で、車両が路外に逸脱して鉄道等又は他の道路に進入するおそれのある区間

(オ) 車道幅員が急激に狭くなっている道路で、その効果があると認められる区間

(カ) 橋梁、高架等の前後の区間

(キ) 歩行者、自転車等の転落、横断を防止する必要のある区間

(ク) その他必要と認められる区間

(11) 道路反射鏡

道路の屈曲部、見通しの悪い交差点には、他の車両等を確認するため、必要がある場合においては道路反射鏡を設けること。

(12) その他

電力柱、電話柱は、原則として民地側へ設置すること。水道管、ガス管、下水道管等を道路に埋設する場合は、道路法(昭和27年法律第180号)に基づき事前に関係機関と十分に協議すること。

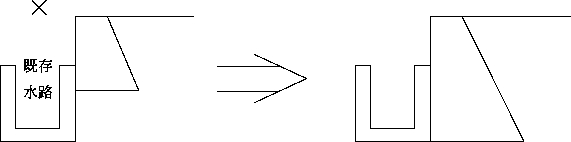

[排水施設]

1 基本事項

(1) 開発区域には、当該開発区域の規模、地形、予定建築物の用途、計画人口及び降水量等から算定される汚水及び雨水を有効に排出できる排水施設を計画すること。

(2) 開発区域内の排水施設は、放流先の管理者と協議を行い、放流先の排水能力、利水の状況等を勘案して、開発区域の雨水及び汚水を有効かつ適切に排水できるように河川、下水道その他の公共水域又は海域に接続させること。

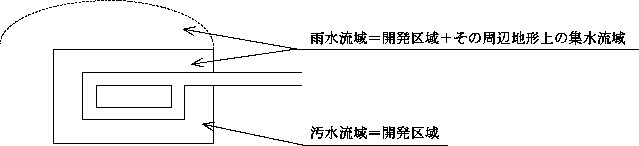

(3) 計画排水区域は、汚水については開発区域とし、雨水については、開発区域を含むその周辺地形上の集水流域とすること。

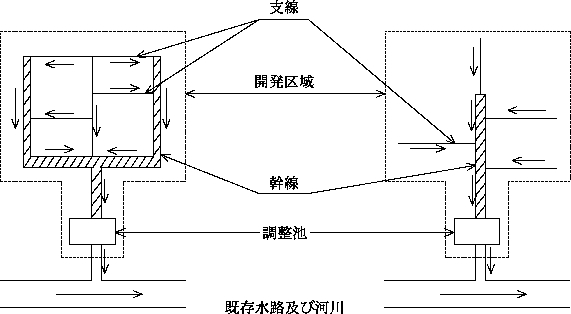

(4) 放流先の排水能力がなく、やむを得ないと認められるときは、放流先の河川、水路を改修するか、又は区域内において、一時雨水を貯留する調整池を設けること。(「小規模開発に伴う調整池設置基準」を参照)

2 排水路の計画

(1) 開発区域内の雨水が開発区域外に溢水しないように計画すること。

(2) 計画雨水量の算出は、特別な場合を除き、次の式により算出したものであること。

Q=(1/360)C・I・A(合理式)

Q=計画雨水量(m3/sec)

A=集水面積(ha)

I=降雨強度(mm/h)

(開発区域内流域1.0ha未満)=143(mm/10分)

C=流出係数

開発後

広場、運動場等 0.80

上記以外 0.90

開発前

山林、畑 0.60

田 0.75

住宅地 0.90

(3) 排水路の流量の計算は、次の式のいずれかを用いるものとする。

Q=A・V

Q=流量(m3/sec)

A=排水路の断面積(m2)

V=流速(m/sec)

流速を求める式は、次のいずれかを用いるものとする。

(a) マニングの式

V=(1/n)・R2/3・I1/2

n:粗度係数

R:径深(m)(=A/P)

A:流水の断面積(m2)

P:流水の潤辺長(m)

I:こう配

(b) クッターの式

V=((23+(1/n)+(0.00155/i))/(1+(23+(0.00155/i))-(n/√R)))・√(R・i)

n:粗度係数

i:こう配

R:径深(m)

こう配の値は、理論的に水面こう配をとるべきであるが、背水等の影響がないものは、管底こう配を使用する。

(4) 排水路の断面積は、開水路の場合は水深を8割とし、短形管の場合は9割とし、円形管の場合は10割として断面の大きさを決定する。

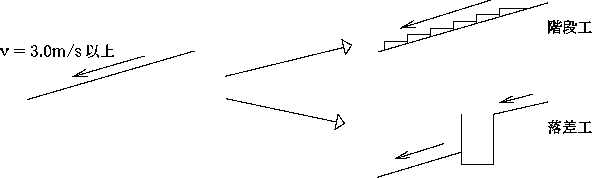

(5) 排水路の設計流速は、3.0m/s以下とすること。なお、地表の勾配がきつく、排水路の勾配が急になり、最大流速が3.0m/sを超すような結果になるときは、適当な間隔に段差を設けて勾配を緩くし、流速を3.0m/s以下にする。また、流速が大きいということは、排水路の損傷ばかりではなく、流水の流速時間が短縮され、下流地点における流集量を大きくすることとなるので注意を要する。理想的な流速は、1.0m/s~3.0m/s程度である。

(6) 排水路の構造は、原則としてコンクリート造りとすること。

(7) 暗渠

(ア) 内径及び内のり幅は、30cm以上とすること。

(イ) 桝又はマンホールを次の箇所に設けること。

暗渠の始まる箇所(最上流端)

流路の方向、勾配又は断面が著しく変化する箇所

管渠の長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲において管渠の維持管理上必要な箇所

(ウ) 桝又はマンホールの底には深さ15cmの泥だめをとるかインバートを施工するかについては、協議を行うこと。

[下水道]

(1) 計画人口は、1戸当たり4人とする。また、住宅の用に供する建築物以外の建築物の計画人口については、市長と協議するものとする。

(2) 処理場施設計画、管渠施設計画の基礎となる汚水量の決定に際しては、当該施設の管理予定者と協議を行い決定すること。

(3) 排水管渠は、その流下量が計画流出量より大きくなるよう管径を決定しなければならない。設計水深は、円形管の場合は10割とし、矩形管の場合は9割とし、開水路の場合は8割とする。

(4) 流速及び勾配、最小管径等は、次に掲げるものとすること。

(ア) 流速は一般に下流に行くに従い漸増させ、勾配は下流に行くに従い次第に小さくなるようにし、流速は、汚水管渠の場合は0.6m/s~3m/sとし、雨水管渠の場合は0.8m/s~3m/sとすること。また勾配は、5/1,000以下とする。

(イ) 管渠の最小管径は、汚水管については200mm以上、雨水管については250mm以上とする。

(ウ) 取付管は、150mm以上とする。

(5) 管渠は、ヒューム管及び硬質塩化ビニール管等を使用し、製品はJIS規格、全国ヒューム管規格、日本下水道協会規格に適合した製品を使用すること。

(6) 管渠を道路(予定路線を含む。)に埋設する場合には、維持管理上支障のない場所に設置し、土被りは原則として0.6m以上確保すること。

(7) 管渠の接合は、原則として管頂接合とすること。

(8) マンホール、鉄蓋等は、次に掲げるものとすること。

(ア) マンホールは、管渠の方向、勾配及び管径の変化する箇所、段差の生ずる箇所並びに管渠の合流する箇所に必ず設け、底部にはインバートをつくること。

(イ) 管径300mm以下の管渠の場合は、マンホール間の最大間隔を50m以内とし、その他の管渠の場合は協議すること。

(ウ) マンホールの形状は、四万十市公共下水道の設置基準に準ずるものとする。

(エ) 鉄蓋は、四万十市で使用しているものと同等のものとすること。

(オ) マンホール内において落差60cm以上ある場合は、副管付マンホールとすること。

(カ) 汚水桝は、密閉式とすること。

(9) 終末処理施設は、原則として活性汚泥方式による高級処理施設又はこれと同等以上の高級処理施設とし、その基準は下水道施設設計指針(社団法人日本下水道協会)及び小規模下水道計画指針(案)(社団法人日本下水道協会)に準ずるものとする。

(10) 終末処理施設により処理された放流水の水質は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、高知県公害防止条例(昭和45年高知県条例第26号)、その他関連する法律、条例による排水指導基準によるものとする。

[公園、緑地]

1 公園

(1) 公園の設置基準については、次の表に掲げるものを標準とする。

開発区域の面積 | 設置基準 |

0.3ha~1.0ha未満 | 1箇所(開発区域の3%以上の面積)を設置 |

(2) 公園の立地場所については、次に掲げるものとする。

(ア) 住民の利便及び災害の防止並びに避難活動に適する場所とし、開発区域の中央平坦部に設け、公園の一辺が道路の面していること。

(イ) 交通の著しい幹線道路沿いは避けること。

(ウ) 低湿地、急斜面、急法面等の未利用地、高圧線下その他利用に障害及び危険のある場所を避けること。

(3) 公園の形状及び勾配は、遊戯施設等の設置が有効に配置でき、かつ、利用できるものでなければならない。

この場合の勾配は、15°以下とする。ただし、公園計画面積が3パーセントを超える場合については、超える面積の部分の勾配が遊戯施設等を有効に配置、利用できるときは15°を超えるものであっても差し支えない。

(4) 公園の構造その他については、次に掲げるものとする。

(ア) さく、塀、花壇その他防備施設により道路、宅地と区分され、かつ、安全が保たれて確保されるように計画し、境界には、境界明示板等を設置すること。

(イ) 出入口は、2箇所以上設置し、1箇所は出入口の幅を、車両による維持管理面を考慮し、有効幅3m以上とし、門柱、車止め、通行に支障のない側溝蓋等の施設を設けること。また、車両や車椅子の通行がスムーズにできる緩やかな勾配とし、段差を設けない計画とすること。

(ウ) 排水については、公園内に適切な排水施設を設け処理すること。

(エ) 植樹については、市と協議の上、原則として3.3m2につき1本の割合で工事完了までに開発者の負担により植樹すること。なお、植樹した樹木が移管後1年以内に枯死したときは、事業主の責任において植木の植替えをすること。

(オ) 給水施設を設置すること。

(カ) 便所は必要に応じ設置するものとし、構造、規模等について市と協議すること。

(キ) 遊戯施設の構造、規模等について市と協議すること。

[宅地の保全等]

1 基本事項

構造物の設計に際しては、設計の簡便、規格の統一を目的とし、極力建設省制定の土木構造物標準設計(以下「標準設計」という。)を採用するものとする。ただし、標準設計によらない場合は、以下の基準によるものとする。

2 擁壁

(1) 切土又は盛土で生じたがけ面(地表面が水平面に対して30°を超える角度をなす土地の地表面)には、原則として擁壁を設置するものとする。

(2) 地上高が1mを超える無筋及び鉄筋コンクリート擁壁については、次に掲げる事項について常時の安定計算を行った設計とすること。

(ア) 基礎地盤の支持に対する検討

(イ) 滑動に対する検討

(ウ) 転倒に対する検討

(エ) 鉄筋コンクリート擁壁の配筋計算

なお、設計における上載荷重は宅地0.5t/m2、道路1.0t/m2とする。

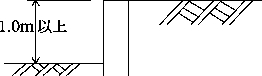

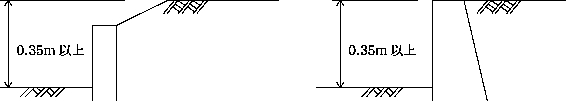

(3) 地上高が0.35m以上であれば擁壁扱いとする。

(4) 練ブロック積擁壁の基準については、次によるものとする。

(ア) コンクリートブロックは、控35cmとし、JIS規格又は高知県の検査合格済のブロックを使用すること。

(イ) コンクリートブロックは、裏込コンクリートと一体となった構造とすること。

(ウ) コンクリートブロック擁壁の勾配、高さ、根入れ等は、次の表に定める基準に基づいて計画されていること。

土質 | 擁壁 | |||||

勾配 | 高さ | 上端部分の厚さ | 下端部分の厚さ | 根入れ深さ | ||

第1種 | 岩、岩屑、砂利又は砂利まじり砂 | 70°を超え75°以下(3分) | 2M以下 | 40cm以上 | 40cm以上 | 擁壁の高さの15/100かつ35cm以上 |

2M~3M | 〃 | 50〃 | ||||

65°を超え70°以下(4分) | 2M以下 | 〃 | 40〃 | |||

2M~3M | 〃 | 45〃 | ||||

3M~4M | 〃 | 50〃 | ||||

65°以下(5分) | 3M以下 | 〃 | 40〃 | |||

3M~4M | 〃 | 45〃 | ||||

4M~5M | 〃 | 60〃 | ||||

第2種 | 真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの | 70°を超え75°以下(3分) | 2M以下 | 〃 | 50〃 | |

2M~3M | 〃 | 70〃 | ||||

65°を超え70°以下(4分) | 2M以下 | 〃 | 45〃 | |||

2M~3M | 〃 | 60〃 | ||||

3M~4M | 〃 | 75〃 | ||||

65°以下(5分) | 2M以下 | 〃 | 40〃 | |||

2M~3M | 〃 | 50〃 | ||||

3M~4M | 〃 | 65〃 | ||||

4M~5M | 〃 | 80〃 | ||||

第3種 | その他の土質 | 70°を超え75°以下(3分) | 2M以下 | 70cm以上 | 85〃 | 擁壁の高さの20/100かつ45cm以上 |

2M~3M | 〃 | 90〃 | ||||

65°を超え70°以下(4分) | 2M以下 | 〃 | 75〃 | |||

2M~3M | 〃 | 85〃 | ||||

3M~4M | 〃 | 105〃 | ||||

65°以下(5分) | 2M以下 | 〃 | 70〃 | |||

2M~3M | 〃 | 80〃 | ||||

3M~4M | 〃 | 95〃 | ||||

4M~5M | 〃 | 120〃 | ||||

(5) 擁壁の根入れは、35cm以上とする。ただし、既存の擁壁及び水路に接して、新たに擁壁を設置する場合は、既設の擁壁及び水路の安全計算上支障のない深さまで入れること。

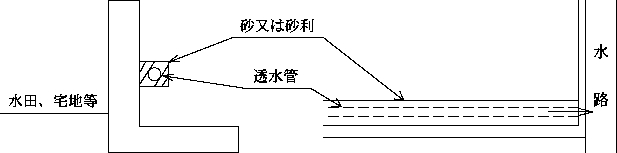

(6) 擁壁の背面排水については、次によるものとする。

(ア) 擁壁の裏面で、水抜穴の周辺その他必要な場所に栗石等の透水層を設けること。

(イ) 水抜穴は、擁壁の下部地表近く及び湧水等のある箇所に特に重点的に設けること。

(ウ) 水抜穴は、内径7.5cm以上とし、その配置は3m2に1箇所の割合で千鳥配置とすること。

(エ) 水抜穴は、排水方向に適当な勾配をとること。

(オ) 水抜穴の入り口には、水抜穴から流出しない程度の大きさの砕石等(吸出し防止材等を含む。)を設置し、砂利、砂、背面土等が流出しないよう配慮すること。

(カ) 地盤面下の壁面で地下水の流路に当たっている壁面がある場合には、有効に水抜穴を設けて地下水を排出すること。

(キ) 水抜穴に使用する材料は、コンクリートの圧力でつぶれないものを使用する。

(ク) 隣接地の状況により、水抜穴を設置できない場合は、排出先まで透水管を擁壁に平行に設置し、背面排水すること。

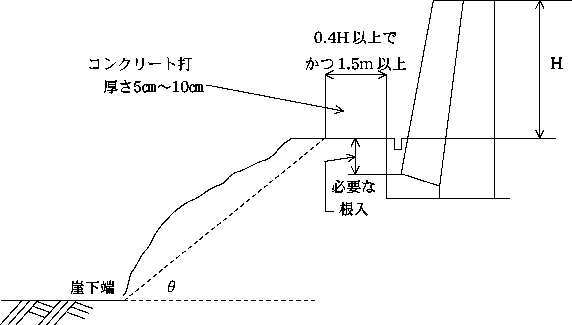

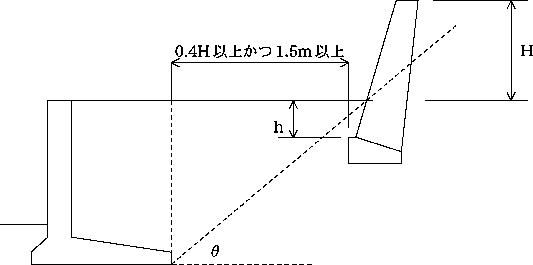

(7) がけや擁壁に近接してその上部に新たな擁壁を設置する場合は、下部のがけ又は擁壁に有害な影響を与えないよう設置位置について十分配慮すること。設置する場合は、次の事項によるものとする。

(ア) 斜面上に擁壁を設置する場合には、擁壁基礎前端より擁壁の高さの0.4H以上で、かつ、1.5m以上だけ土質に応じた勾配線(θ)より後退し、その部分はコンクリート打ち等により風化侵食のおそれのない状態にすること。

背面土質 | 軟岩(風化の著しいものを除く。) | 風化の著しい岩 | 砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの | 盛土又は腐植土 |

角度(θ) | 60° | 40° | 35° | 25° |

(イ) 擁壁の上部に設置する擁壁で、土質に応じた勾配(θ)に入っていないものは、2段の擁壁とみなされるので一体擁壁として設計を行うこと。

(8) 擁壁の最小天端幅は、次によるものとする。

擁壁の地盤面からの高さ(H) | 擁壁の最小天端幅(W) |

H≦3.0m | W=20cm |

3.0<H≦4.0m | W=30cm |

4.0<H≦5.0m | W=40cm |

(9) コンクリート工については、コンクリート標準示方書(社団法人土木学会)及び高知県土木工事標準示方書に準ずるものとする。

(10) 伸縮目地の間隔は、10mを基準とする。

(11) コンクリートの強度は、鉄筋コンクリート構造物の場合にあっては21N/mm2、無筋コンクリート構造物の場合にあっては18N/mm2とする。

3 宅地

(1) 宅地の形状は、原則として四角形とし、その一辺は開発道路に接していること。ただし、地形の形状等によりやむを得ない場合は、この限りでない。

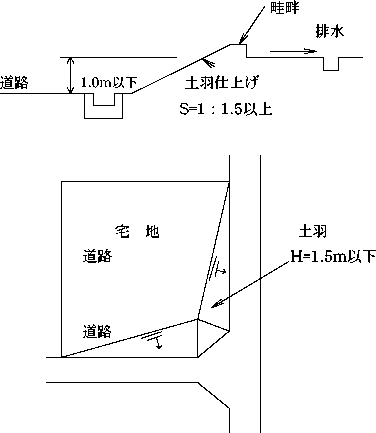

(2) 宅地区画の造成を土羽仕上げとする場合は、宅地の高さを1m(局部的には1.5m)を限度とすること。

この高さ以上の場合は、擁壁を設置すること。

4 軟弱地盤対策

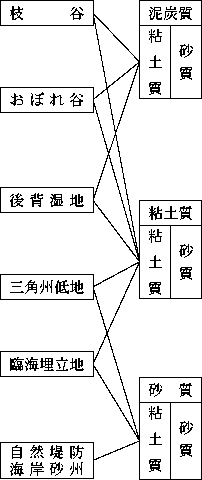

(1) 軟弱地盤とは、盛土及び構造物の荷重により大きな沈下を生じ、盛土端部のすべり、著しい側方移動の変化が生ずる地盤、又は地震時に液状化が発生するおそれのある地盤など、地盤に安全上問題がある地盤をいう(次表参照)。

表1 軟弱地盤の分布地域と性状

分布地域 | 軟弱地盤の性状 |

三角州低地 | 緩流河川の河口三角州に形成された低地の地盤。粘土と砂の互層地盤が多い。下部に厚い海成粘土層を有する大規模な軟弱地盤を形成することがある。 |

後背湿地 | 自然堤防背後の後背湿地の地盤。粘土と砂礫の互層地盤が多い。上部に河成の有機質土、粘土などをかなり厚くたい積していることがある。 |

小おぼれ谷 | 海岸砂州などで湾口を閉ざされたおぼれ谷の地盤。上部に潟湖成泥炭や有機質土が、下部に海成粘土が厚くたい積していることが多い。 |

枝谷 | 本流のたい積物で出口を閉ざされた枝谷の地盤。上部にピート、有機質土、粘土などがたい積している。軟弱地盤の厚さは一般に余り大きくない。 |

海岸砂州自然堤防 | 海岸砂州や大河川の自然堤防に沿う地盤。一般には良好な地盤であるが上部にゆるい砂層が厚くたい積し、下部に厚い粘土層の分布することがある。 |

臨海埋立地 | 最近埋め立てられた埋立地盤。特に軟弱な海底を乱された粘土やシルトで厚く埋め立て、まだ十分圧密していないときに問題が多い。 |

表2 軟弱地盤の区分と一般的な土質

主な地形的分布地域 | 地盤タイプ | 土層・土質区分 | 土質 | ||||||

Wn | en | qu | N値 | ||||||

| 泥炭質地盤 | 高有機質土 〔Pt〕 | ピート (Pt) | 繊維質の高有機質土 | 300以上 | 7.5以上 | ― | ― | |

黒泥 (Mk) | 分解の進んだ高有機質土 | 300~200 | 7.5~5 | ||||||

| 細粒土 〔F〕 | 有機質土 (O) | 塑性図A線の下、有機質土 | 200~100 | 5~2.5 | 0.3以下 | 2以下 | ||

| 火山灰質粘性土 (V) | 塑性図A線の下、火山灰質二次堆積粘性土 | |||||||

粘土質地盤 | |||||||||

シルト (M) | 塑性図A線の下、ダイレタンシー大 | 100~50 | 2.5~1.25 | ||||||

粘性土 (C) | 塑性図A線の上、又はその付近ダイレタンシー小 | ||||||||

砂質地盤 | 砂粒土 〔S〕 | 砂質土 (SF) | 74μ以下15~50% | 50~30 | 1.25~0.8 | ― | 10以下 | ||

砂 (S) | 74μ以下15%未満 | 30以下 | 0.8以下 | ||||||

(2) 軟弱地盤の分布が予想される箇所で開発行為を行う場合、又は開発行為に伴う事前の調査ボーリングの結果から地層に粘土等の存在が明らかになった場合には、標準貫入試験、スウェーデン式サウンディング試験、コーン貫入試験等の調査を行って軟弱地盤であるかどうかを判定する。その結果、軟弱地盤と判定された場合には、更に沈下量、沈下時間、安定性等について検討を行い、適切な対策を講ずるものとする。

(3) 軟弱地盤の判定に当たっては、地表面下10mまでの地盤に次のような土質の存在が認められる場合とする。

(ア) 有機質土、高有機質土

(イ) 粘性土で、標準貫入試験で得られるN値が2以下、スウェーデン式サウンディング試験において100kg以下の荷重で自沈するもの又はオランダ式2重管コーン貫入試験におけるコーン指数が4kgf/cm2以下のもの

(ウ) 砂質土で、標準貫入試験で得られるN値が10以下、スウェーデン式サウンディング試験において半回転数が50以下のもの又はオランダ式2重管コーン貫入試験におけるコーン指数が40kgf/cm2以下のもの

(4) 軟弱地盤を検討する場合は、経済性と効果を勘案し、土地利用計画、各構造物の設計での対応等を考慮した適切な計画、施工管理を行うよう努めなければならない。

軟弱地盤上に盛土を行う場合には、沈下と安定性に対して問題が生じないように、必要に応じた、各種の対策を講じなければならない。

(5) 軟弱地盤の設計は、地盤調査の結果に基づく地盤条件に対して、宅地条件、施工条件に合わせた沈下計算、安定計算を行い、隣接地も含めた宅地造成上の問題点を検討する。

この結果、土地利用計画上の支障が生ずると判断された場合は、対策工の検討を行い、必要な対策工法を決定する。

(6) 対策工に応じ、沈下管理、安定管理、動態観測を行うこと。

(7) 具体的な対策工については現地調査及び土質調査の資料を添えて市長と協議すること。

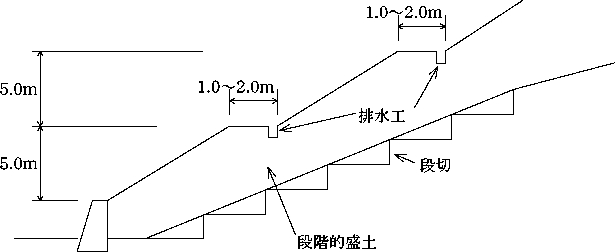

5 高盛土

(1) 高盛土については、安定計算(円弧すべりを仮定・安全率1.5)を行い、法勾配、最下部の擁壁のタイプ及び法面保護を決定すること。また、H=5mごとに1.0~2.0mの小段を設け、その部分に排水工を設置すること(小段上面の排水勾配は、下段の法と反対方向に下り勾配をつけて施工する。)。

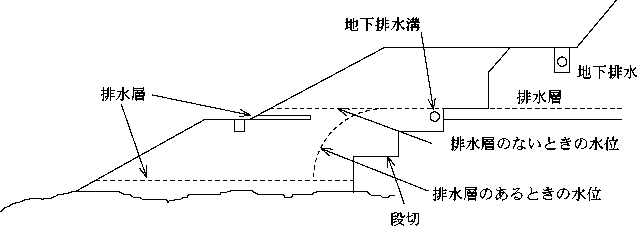

(2) 原地盤の勾配が15度(約1:4)程度以上の傾斜地盤上に盛土を行う場合には、盛土の滑動及び沈下が生じないように原地盤の表土を十分に除去するとともに、原則として段切りを行うこと。また、谷地形等で地下水が高くなる箇所における傾斜地盤上の盛土では、勾配にかかわらず段切りを行うこと。

(3) 谷間や地山からの湧水がある場合には、盛土内へ地下水が浸透しないように地下排水溝を設置し、かつ、盛土内の水圧を減少させるために盛土に排水層を設けること。

(4) 締固め度85%以上、残留沈下量10cm以下となるよう施工すること。

6 法面保護

(1) 開発行為に伴って生ずるがけ面を擁壁で覆わない場合は、そのがけ面が風化、侵食等により不安定化するのを抑制するために、法面緑化工又は構造物による法面保護工でがけ面を保護すること。

(2) 工法の選定に当たっては、次の事項に留意すること。

(ア) 植生可能な法面では、法面緑化工を選定し、植生に適さない法面又は法面緑化工では安定性が確保できない法面では、構造物による法面保護を選定すること。

(イ) 法面排水工が併設されていること。

(ウ) 同一法面においても、土質及び地下水の状態は必ずしも一様でない場合が多いので、それぞれの条件に適した工法であること。

(3) 法面緑化工の設計・施工に当たっては、次の事項に留意すること。

(ア) 法面緑化工完成に必要な施工場所の立地条件を調査すること。

(イ) 法面の勾配は、なるべく40度(約1:1.2)より緩い勾配とする。

(ウ) 法面の土質は、植物の生育に適した土壌とすること。

(エ) 植物の種類は、活着性がよく、生育の早いものを選定すること。

(オ) 施工時期は、なるべく春期とし、発芽に必要な温度・水分が得られる範囲で、可能な限り早い時期に施工すること。

(カ) 発芽・育成を円滑に行うために、条件に応じた適切な補助工法を併用すること。

(キ) 日光に当たらない場所等植物の生育の困難な場所は避けること。

(4) 構造物による法面保護工の設計・施工に当たっては、法面の勾配、土質、湧水の有無等について十分に検討すること。

(5) 法面排水工の設計・施工に当たっては、次の事項に留意すること。

(ア) 地下水及び湧水の状況を把握するために、事前に十分な調査を行うこと。

(イ) 法面を流下する地表水は、法肩及び小段に排水溝を設けて排除すること。

(ウ) 浸透水は、地下の排水施設により速やかに地表の排水溝に導き排除すること。

(エ) 法面排水工の流末は、十分な排水能力のある排水施設に接続すること。

[環境保全対策等]

開発者及び工事施工者は、環境保全等について、次に掲げる事項の措置を講ずること。

(1) 造成工事により周辺地域に排水又は土砂崩れ等の被害を及ぼし、若しくはその利水に重大な影響を与えることのないよう仮設防護柵、仮排水路、防災調整池及び沈砂池の設置等の適切な措置を講ずること。また、開発区域外から搬入及び開発区域外への搬出土量が多い場合には、土砂運搬計画書を提出し、関係機関と協議して、運搬経路の安全に十分注意を図ること。

(2) 開発行為により、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、地盤沈下等によって、周辺住民の健康又は生活環境に係る被害を及ぼさないよう適切な措置を講ずること。

(3) 工事の休止又は廃止をしようとするときは、既に施工された工事によって、周辺地域住民に被害を及ばさないよう適切な措置を講ずること。特に、降雨時に土砂が流出しないような措置を必ず講ずること。

(4) 特定建設作業を行う場合には、あらかじめ騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)に基づく特定建設作業実施届出書を市長に提出しなければならない。

[消防水利]

(1) 施工区域内には、消防法に基づく「消防水利の基準」に従い、必要な施設を設置すること。

(2) 設置する水利施設の種別は、消火栓のみに偏ることのないよう市と協議し、その指示を受けること。

[上水道施設]

(1) 上水道施設は、すべて事業主の負担において施工すること。

(2) 市から給水を受ける場合は、水道管理者の給水の同意を得て工事を施工し、完成時には、管理者の検査済証を提出すること。

[自然・文化等の保存]

(1) 事業主は、良好な生活環境の構成を図るよう努め、現状の樹林池等自然的素材を生かすとともに斜面についても、地域住民が自然を享受できるよう配慮すること。

(2) 開発区域内に文化財、史跡等が含まれている場合は、その保存に十分配慮すること。