○四万十市職場復帰支援制度(ならし出勤)の試行実施基準

平成24年5月23日

訓令第6号

1 目的

療養中の職員の職場復帰への不安を軽減し、職場への適応性の回復を促すとともに、所属の受入れ体制を整え、円滑な職場復帰が図られるよう支援することを目的とした職場復帰支援制度として、次のとおりならし出勤を実施するものとする。

2 対象職員

対象者は、市職員で精神性疾患により1ヶ月以上の病気休暇中あるいは休職中の者とする。

3 ならし出勤の取扱

(1) ならし出勤は治療の一環として、休暇・休職中に実施するものとし、正式な勤務とせず、法令に定めがあるものを除くほか、いかなる給与の支給も行わない。

(2) ならし出勤実施中に事故があった場合、公務災害・通勤災害には該当しない。

(3) ならし出勤実施中の職場においては常に所属長の監督の下にあるものとする。

(4) ならし出勤実施中は、定期的に専門医等の診断を受けるものとする。

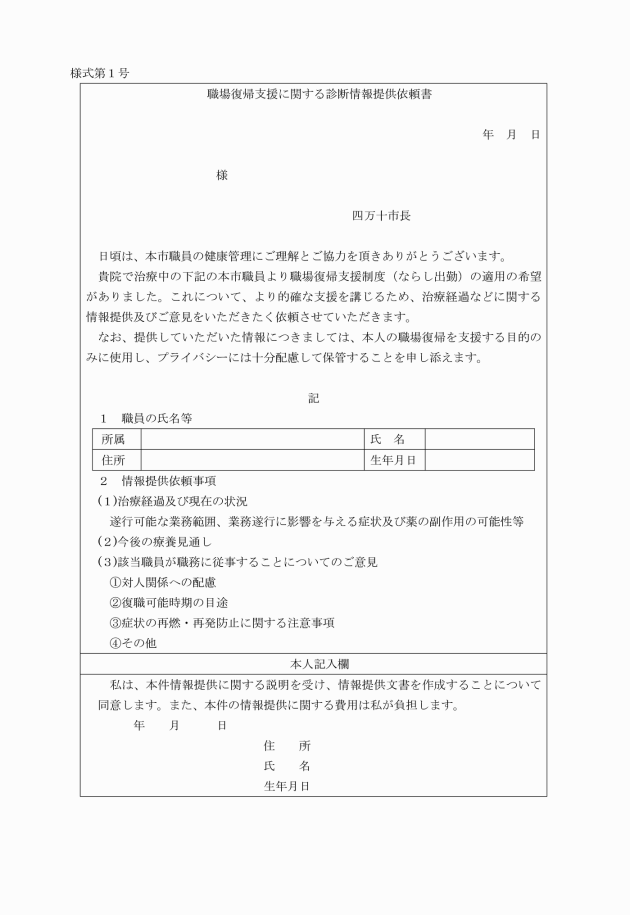

4 実施手順

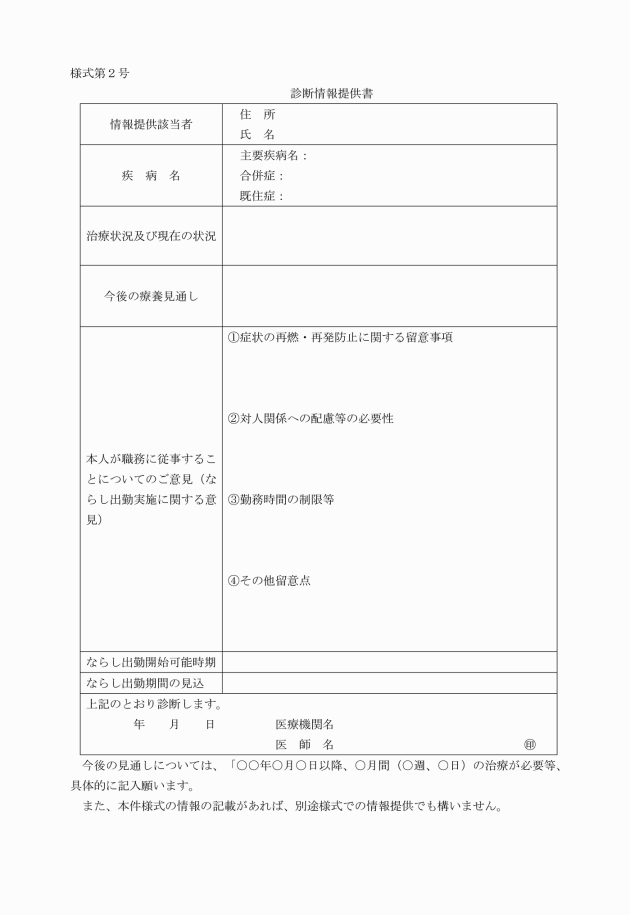

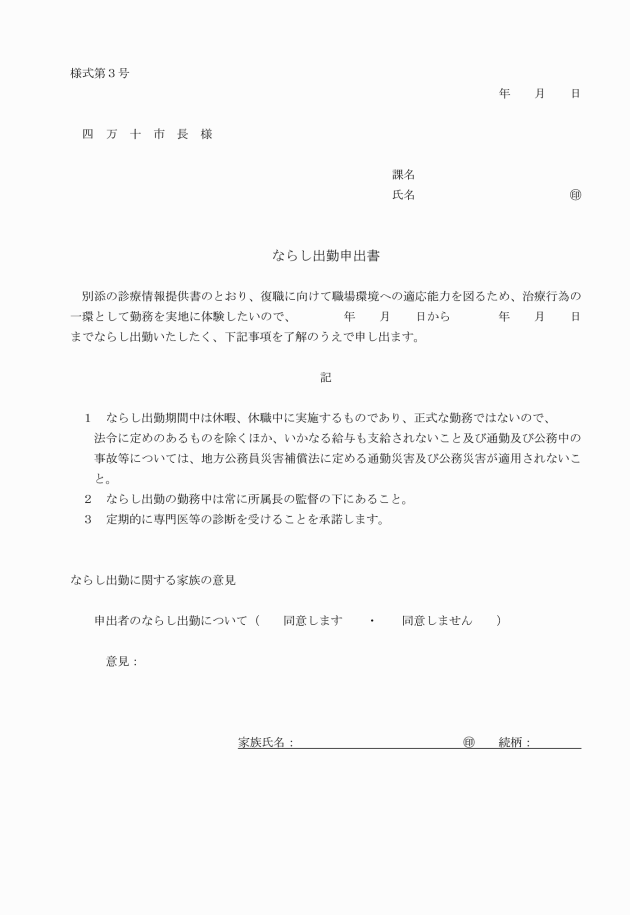

(2) 上記の確認行為により、ならし出勤の実施が可能と判断された場合、当該職員は家族の同意のもと、ならし出勤申出書(様式第3号)を、所属長及び総務課を経由して市長に提出するものとする。

申出書の提出に当たっては、所属長は上記の診断情報提供書並びに所属職員に対し該当職員の状況を周知し協力を求め、該当職員のならし出勤に関して実施計画を作成し、診断情報提供書とともに提出するものとする。

(3) 所属長は、ならし出勤の実施に当たり、当該職員及び主治医と話し合いのうえ、下記5を参考に実施計画を作成するものとする。

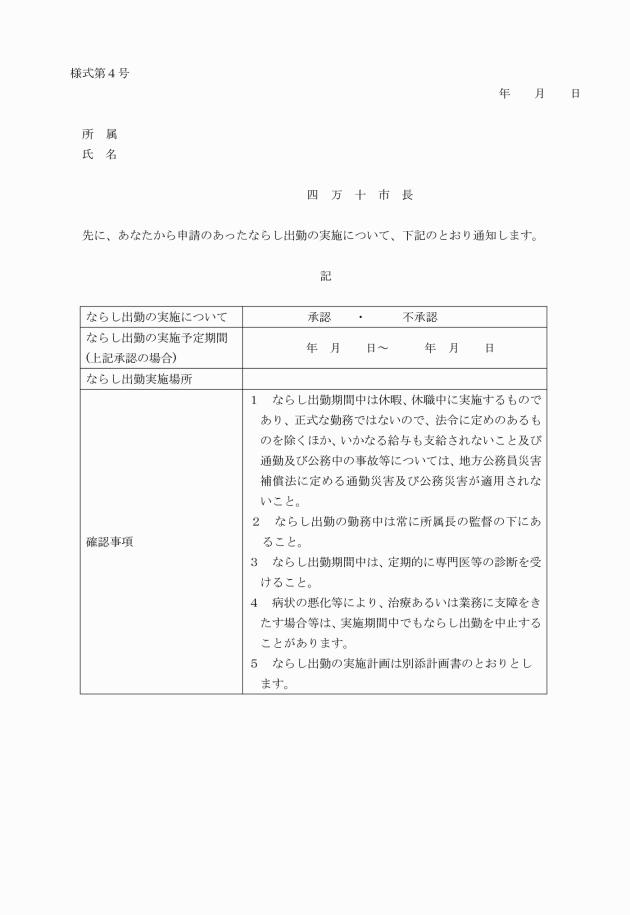

(4) 市長は、ならし出勤の実施計画を適当と認めた場合は承認することができる。

判断が難しい場合は、当該職員に別の専門医に診断を受けることを求めることができるものとする。この場合の費用は当該職員が負担するものとし、当該職員は所属長・総務課の指示のもと、診断情報提供書及び実施計画書の写しを専門医に提示するものとする。

承認又は不承認の通知(様式第4号)は、所属長を通じて本人に通知するものとする。

(5) ならし出勤期間中の病状の改善等に関して経過観察を行うものとする。

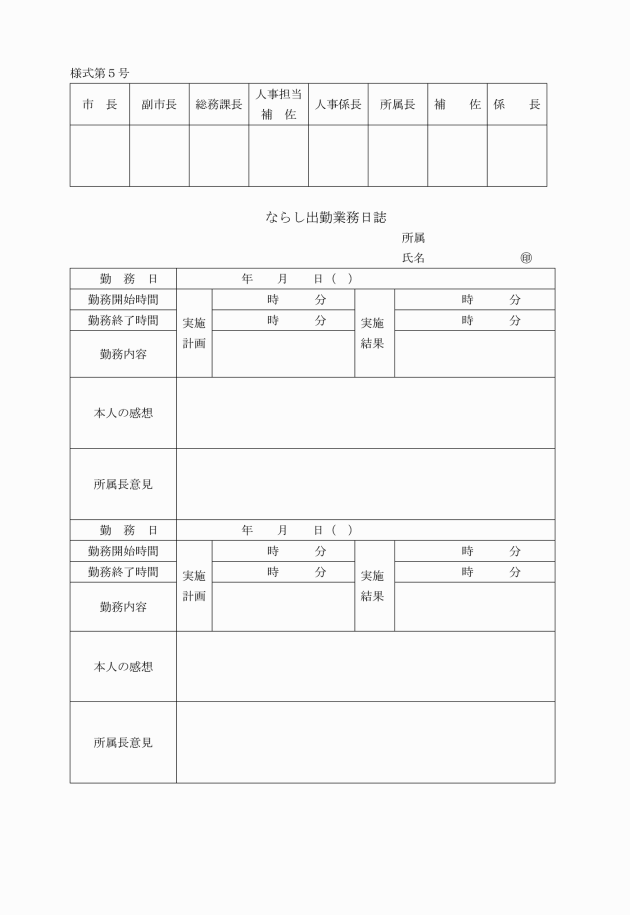

所属長は、療養者本人にならし出勤業務日誌(様式第5号)を記載させ、それに係る意見を記載して、1週間に一度総務課を経由し市長に提出するものとする。

この日誌の保管は総務課で行い、治療の一環として主治医に定期的に報告するものとする。

(6) ならし出勤の実施期間は、概ね1~2ヶ月程度とするが、当該職員の状況に応じ、中止・延長できるものとする。

所属長は、ならし出勤実施期間中においては、主治医、総務課と連絡を密にし、病状が悪化したと認められる場合は、本人の了解のもと主治医に意見を聞き、ならし出勤の中止を含めた適切な措置を取るものとする。また、実施期間の終期において、当該職員の状況から復職に疑問がある場合は、延長等の措置を取るものとする。

5 ならし出勤実施計画(モデル)の内容

第1段階 職場への顔出し

・所属長等との面談並びに2時間程度で復職後の仕事内容の把握及び定型的で軽い作業を行う。

第2段階 職場に慣れる

・半日程度、定型的で軽い作業を行う

第3段階 仕事に慣れる

・半日を超え、定型的で軽い作業を行う。

第4段階 通常の勤務生活に慣れる

・通常の勤務時間帯を通じ、通常業務又はやや軽い作業を行う。

*緊張が高く、疲れやすいため、あらかじめ休憩時間を決めるなど、休息を取りやすいようにする。

順を追って、復帰後の状態がイメージできる実施計画を策定する。

6 注意事項

(1) ならし出勤実施に当たっては、周囲の理解と協力が必要であり、所属長は本人の了解のもと、あらかじめ周囲の職員に対しその実施について理解を求め、受入れ態勢を整えること。

(2) 職場にストレス要因があると考えられる場合は、職場環境の改善を図るよう調整をすること。

(3) 実施期間中は、所属長のほか当該職員の上司となる職員も、当該職員の状況には特に注意を図り、必要な配慮を行うこと。

(4) 実施に当たっては、本人及び所属長等に対して総務課長等による定期的な面接を行い、助言指導を行うものとする。

7 ならし出勤の終了・中止・延長等

(1) 当該職員は、ならし出勤の実施期間の終期(中止の場合は必要に応じた時期)に、主治医の診断を受け、ならし出勤の終了・中止・延長の診断を求めるものとし、所属長に診断書を提出するものとする。

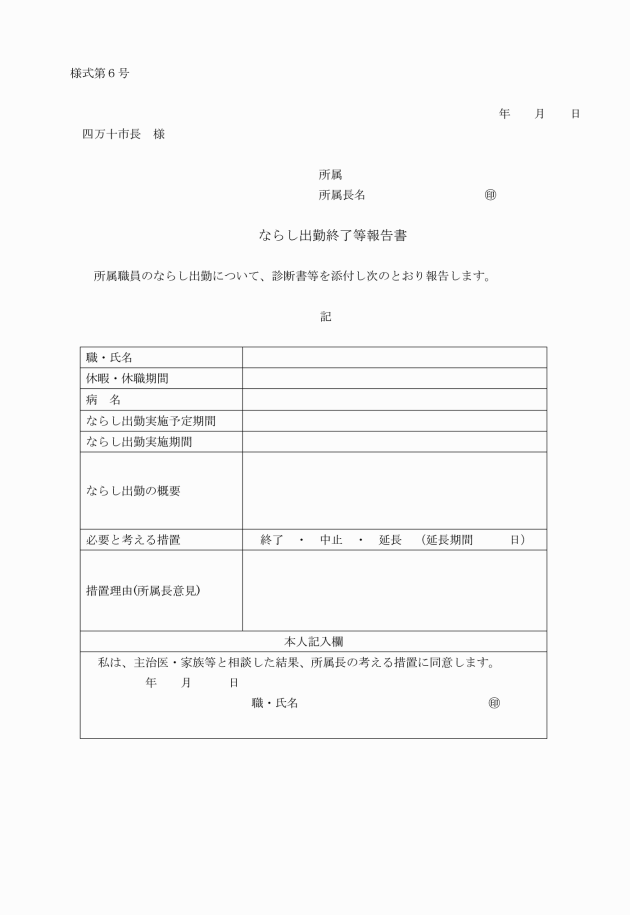

(2) 所属長は、ならし出勤の実施期間を終了したとき、又は、中止・延長の措置を取る必要を認めたときは、当該職員より提出された診断書を添付し、ならし出勤終了等報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(3) 市長は、経過観察及び主治医の診断結果をもとに当該職員の復職の可否を決定するものとする。

決定に当たっては、副市長及び総務課長並びに所属長等に諮るものとし、判断が難しい場合は、必要に応じ、当該職員に別の専門医に診断を受けることを求めることができるものとする。

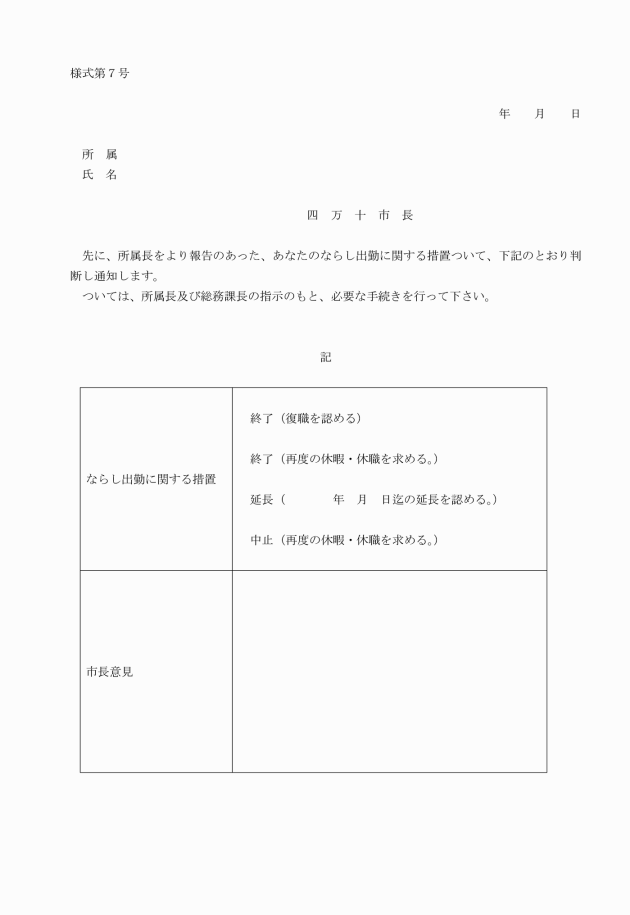

(4) ならし出勤の終了・中止・延長の通知(様式第7号)は、所属長を通じて本人に通知するものとする。

(5) 終了・中止・延長等の判断に要する期間、当該職員は、ならし出勤を継続するものとする。

8 復職に関する診断書

ならし出勤の終了による病気休暇・休職より復職を認める場合、別途、復職届に添付する診断書は上記の診断書の写しに替えるものとする。

9 復職後の支援

復職後は、本人の了解のもと、再発防止を図るために、必要に応じて専門医等による定期的な面接を実施するものとする。

また、総務課長等が中心となって、関係者と協力しながら、当該職員に対する助言指導及び業務体制等の検証並びに所属との連絡調整を行う定期面接を実施する。

更に、復帰職場においては、所属長が中心となり、職場復帰が円滑に行えるよう職員の協力を得て、良好な職場環境づくりに努めるものとする。

附則

この訓令は、公布の日から実施する。

附則(平成25年7月10日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。