○四万十市情報資産管理運営規程

平成27年11月24日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市における情報資産の適正な管理運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(1) 実施機関 市長部局、議会事務局、監査事務局、選挙管理委員会及び教育委員会をいう。

(2) 保有情報 実施機関の業務に伴ってコンピュータ及び電磁的記憶媒体に記録されたデータをいう。

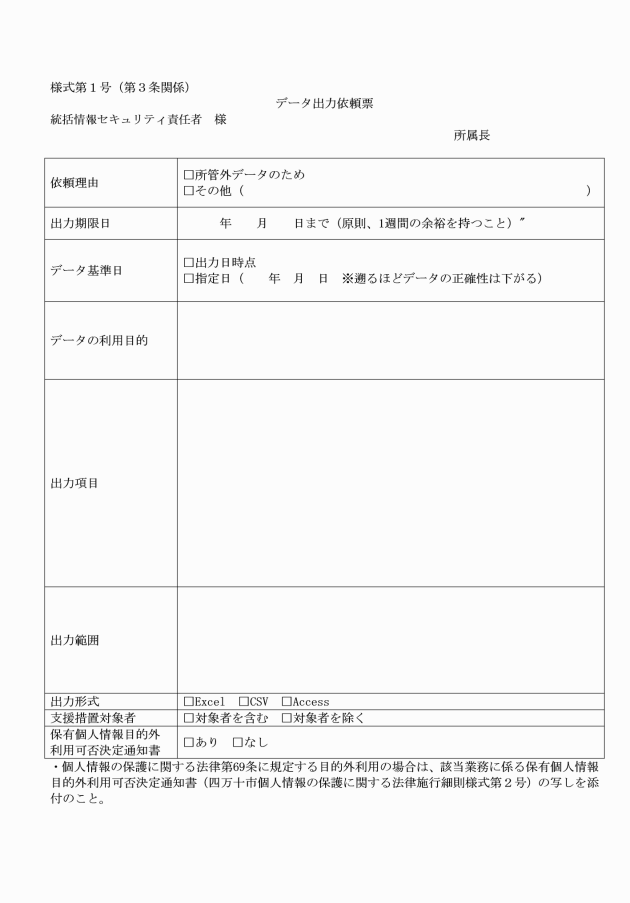

(データ出力)

第3条 実施機関は、住民基本台帳情報にかかる保有情報を利用し、資料等を作成しようとするときは、次の各号のいずれかに該当するときであれば、住民基本台帳に係る事務を所掌する部署の所属長の承認を得て、統括情報セキュリティ責任者にそのデータの出力を依頼することができる。

(1) 必要とする保有情報が所管外のものであるとき。

(2) やむを得ないと認められる事情があるとき。

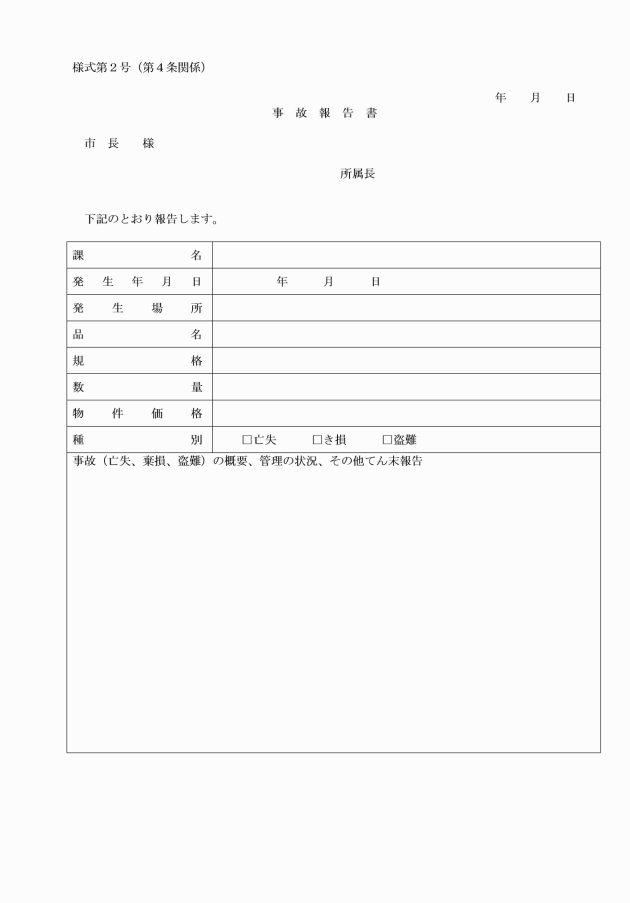

(情報システム機器の事故)

第4条 職員は、情報システム機器を亡失若しくは棄損し、又は盗難にあった場合、様式第2号のとおり報告しなくてはならない。ただし、棄損については、機器の経年劣化によるものを除く。

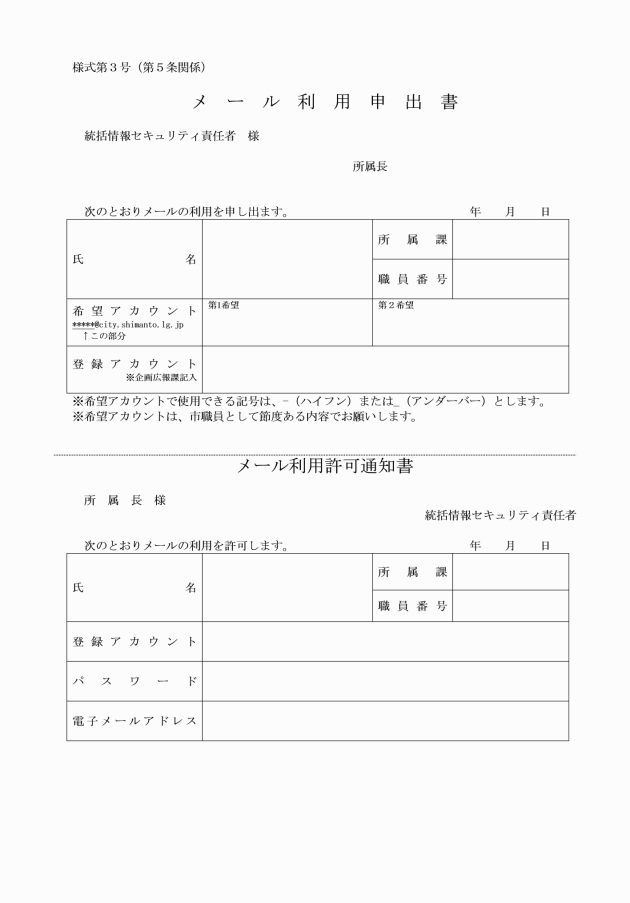

(電子メール)

第5条 メールアドレスは、各課等の長が様式第3号により申請を行い、統括情報セキュリティ責任者が必要と認めるとき、職員及び各課等に係る組織に発行する。

2 職員は、電子メールを利用するとき次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 業務で使用するメールアドレスは理由がない限り前項で受けたものを利用する。

(2) 前項で受けたメールアドレスを業務以外で利用してはならない。

(3) 電子メールで個人情報その他の重要な保有情報を送信してはならない。ただし、課等の長が認める場合はこの限りではない。

3 統括情報セキュリティ責任者は、電子メールの送受信履歴情報及び送信メールの複製を保存するとともに、必要に応じて情報セキュリティに関する調査等に使用するものとする。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(四万十市電子計算機事務処理管理運営規程等の廃止)

2 四万十市電子計算機事務処理管理運営規程(平成17年四万十市訓令第11号)及び四万十市パーソナルコンピュータ事務処理規程(平成17年四万十市訓令第12号)は、廃止する。

附則(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(四万十市情報資産管理運営規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この訓令の施行前に第1条の規定による改正前の四万十市情報資産管理運営規程の規定によりなされたデータ出力の依頼に係る手続きについては、なお従前の例による。

附則(令和7年4月1日訓令第12の3号)

この訓令は、公布の日から施行する。