○四万十市職員のハラスメント防止に関する指針

令和3年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の十分な勤務能率の発揮と公務の円滑な運営を確保するとともに、働きやすい良好な勤務環境を実現するため、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常勤務を遂行する場所を含む。)をいう。

(2) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメントの総称をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な行動をいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠したこと、出産したこと等に関する職員の勤務環境が害されるような言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する職員の勤務環境が害されるような言動をいう。

(5) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのために職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、ハラスメントに関する次の事項について十分に認識しなければならない。

(1) 言動に関する受け止め方には個人差があり、ハラスメントに当たるか否かは、相手の判断が重要であること。

(2) ハラスメントを受けた者が、職場の人間関係等を考え、拒否することができないなど、相手からいつも明確な意思表示があるとは限らないこと。

(3) 職場だけでなく、職場の人間関係がそのまま持続する歓送迎会の酒席など勤務時間外においても注意すること。

(4) 職員以外にも、市民又は業者など職員がその職務に従事する際に接することとなる者及び委託契約又は派遣契約により同じ職場で勤務する者との関係にも注意すること。

2 職員は、男女が対等平等なパートナーであると深く認識するとともに、セクシュアル・ハラスメントについて自覚し、職場において性的な言動をしてはならない。性的な言動とは、次に例示するような性的な関心や欲求に基づく言動をいう(性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)。

(1) 性的な内容の発言(冗談及びからかい、性的なうわさ及び性的体験等の質問、性別による差別発言等)

(2) 性的な行動(卑わいな写真等の配布及び掲示、性的関係の強要、身体への不必要な接触、食事等の執拗な誘い、執拗な電話及びメール等)

3 職員は、職場において次に例示するような妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをしてはならない。

(1) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用等を理由に解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動

(2) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用等を阻害する言動

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置を利用したことによる嫌がらせ等

(4) 妊娠、出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動

(5) 妊娠、出産等したことに対する嫌がらせ等

4 職員は、職位、役職若しくは雇用形態又は性別若しくは年齢等にかかわらず、職場の職員に対して敬意の念を持って接し、良好な人間関係及び協力関係を保持する義務を負うとともに、職場において次に例示するようなパワー・ハラスメントをしてはならない。

(1) 身体的な攻撃(暴力又は傷害)

(2) 精神的な攻撃(脅迫、名誉棄損、侮辱又はひどい暴言)

(3) 人間関係からの切り離し(隔離、仲間外し又は無視)

(4) 過大な要求(業務上明らかに不要なこと若しくは遂行不可能なことの強制又は仕事の妨害)

(5) 過小な要求(業務上の合理性なく能力若しくは経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること又は仕事を与えないこと)

(6) 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

5 職員を監督する地位にある者又はこれに準ずる立場にある者は、良好な勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(啓発等)

第4条 市長は、職員に対し研修を行うなど、ハラスメントに関する意識の啓発に努めなければならない。

(ハラスメント相談員の設置等)

第5条 職員からのハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)を受けるため、相談員を置く。

2 相談員は、職員のうちから市長が任命する者をもって充てる。

3 苦情相談は、ハラスメントが現に生じている場合だけでなく、生じるおそれがある場合についても、受け付けるものとする。

(相談窓口の設置)

第6条 ハラスメントに関する苦情相談に対応するため、総務課人事係にハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

(苦情相談の申出)

第7条 ハラスメントと思われる被害にあった場合又は他の職員に対する被害を見掛け、不快に思う職員は、相談員及び相談窓口に苦情相談を行うことができるものとする。

2 苦情相談は、面談、電話、電子メール等その方法は問わないものとする。

(苦情相談の処理)

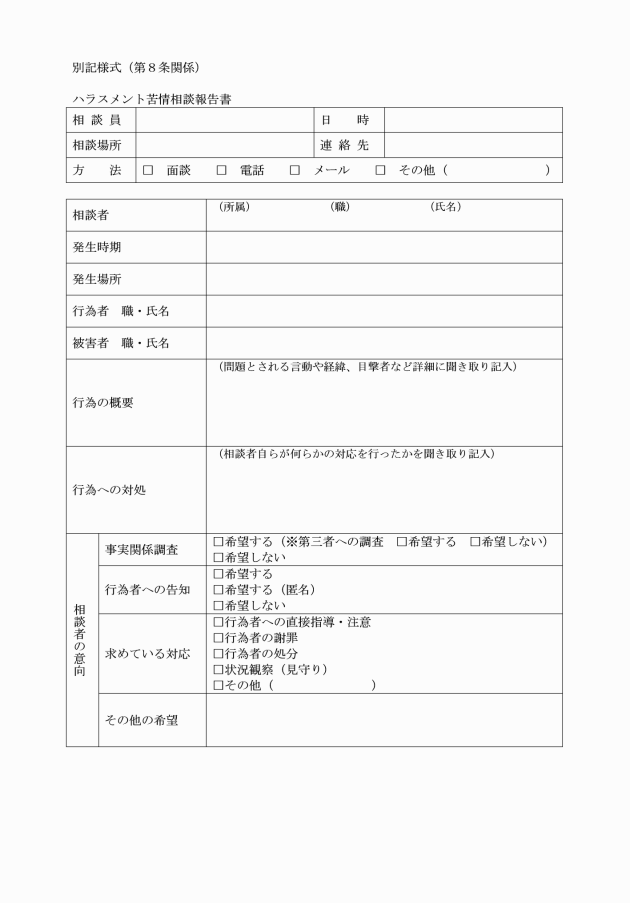

第8条 相談員及び相談窓口は、苦情相談を受けた場合は、相談者等と連携し、及び協力して速やかに調査を行い、その内容をハラスメント苦情相談報告書(別記様式)により記録して、総務課長に報告する。

2 総務課長は、前項の調査により当該事実関係の確認をしたときは、その対応について検討し、適切な指導、助言又は措置を行うことにより、当該事案を迅速に解決するよう努めなければならない。ただし、その対応について所属の課長等と協議が必要と認めるときは、当該課長等と協議を行うものとする。

3 総務課長は、前項の指導、助言又は措置を、所属の課長等が行うことが適切と認めるときは、当該課長等にさせることができる。

(プライバシーの保護)

第9条 ハラスメントに関する苦情相談への対応に当たっては、関係者のプライバシー及び秘密の保護を徹底し、相談等を行った職員が不利益を被らないよう留意しなければならない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施のため必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。