○四万十市ファミリーサポートセンター事業実施要綱

令和4年4月1日

訓令第3号

四万十市ファミリーサポートセンター事業実施要綱(平成31年四万十市訓令第8号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、四万十市ファミリーサポートセンター(以下第3条の表を除き「センター」という。)を拠点とした会員制の相互の援助活動に係る事業(以下「事業」という。)を実施することにより、仕事と育児を両立できる環境を整備し、もって児童福祉の向上及び労働者の福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、四万十市とする。ただし、市長は事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができる。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 | しまんとファミリーサポートセンター |

位置 | 四万十市右山元町一丁目1867番地1 |

(業務時間)

第4条 センターの業務時間は午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第5条 センターの休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休業又は開業することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日

(2) 日曜日及び水曜日。ただし、祝日法に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法による休日でない日とする。

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(業務内容)

第6条 センターの業務内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会員の募集、登録その他会員組織に関すること。

(2) 会員相互の援助活動の調整に関すること。

(3) 会員相互の援助活動に必要な講習及び指導に関すること。

(4) 会員相互の交流会の開催に関すること。

(5) 会員相互の援助活動に係る会員からの相談に関すること。

(6) 関係機関との連絡調整に関すること。

(7) センターの広報に関すること。

(会員の要件等)

第7条 この訓令に基づいて援助活動を行おうとする者は、第1条の目的の趣旨を理解し、育児の援助を行いたい者(以下「援助会員」という。)、援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)又は援助会員及び依頼会員の両方の資格を有する者(以下「両方会員」という。)のそれぞれに定める要件を満たし、そのいずれかの者としてセンターの定める手続きに従って入会しなければならない。

2 援助会員は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。

(1) 援助活動に関し、理解と熱意を有する者

(2) 20歳以上の心身ともに健康な者で、積極的に援助活動を行うことができるもの

(3) 市又はセンターが実施する講習会を受講した者及び他市で行う同程度の講習会を受講した者のうちセンターが認めるもの

(4) その他、市長が必要と認める者

3 依頼会員は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 本市に居住、又は勤務している者

(2) 生後6カ月以上の乳幼児又は小学生(以下「子ども」という。)と現に同居し、当該子どもを養育している者

(3) その他、市長が必要と認める者

4 両方会員は、前2項の要件を満たし、援助会員及び依頼会員のいずれにも登録したものをいう。

(入会等)

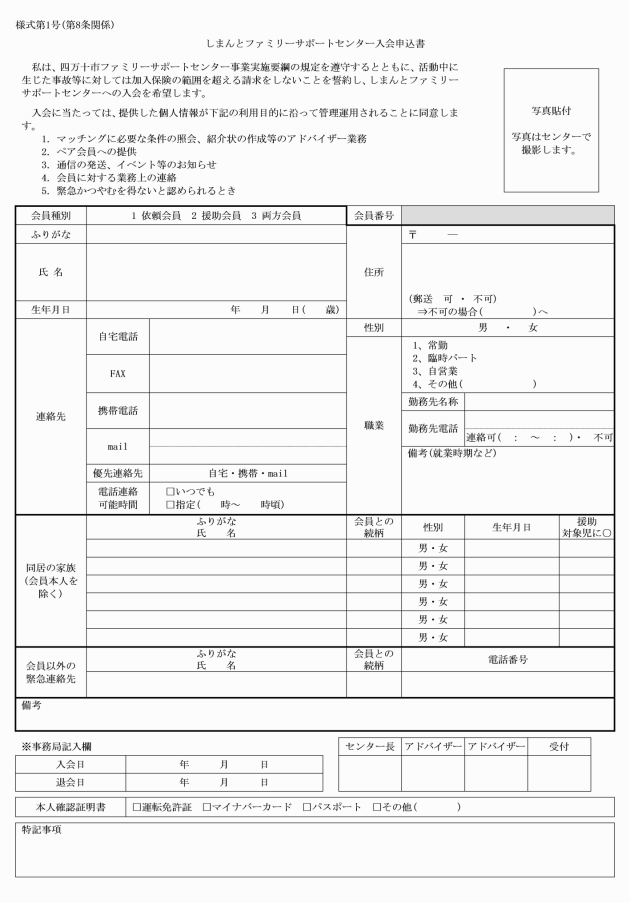

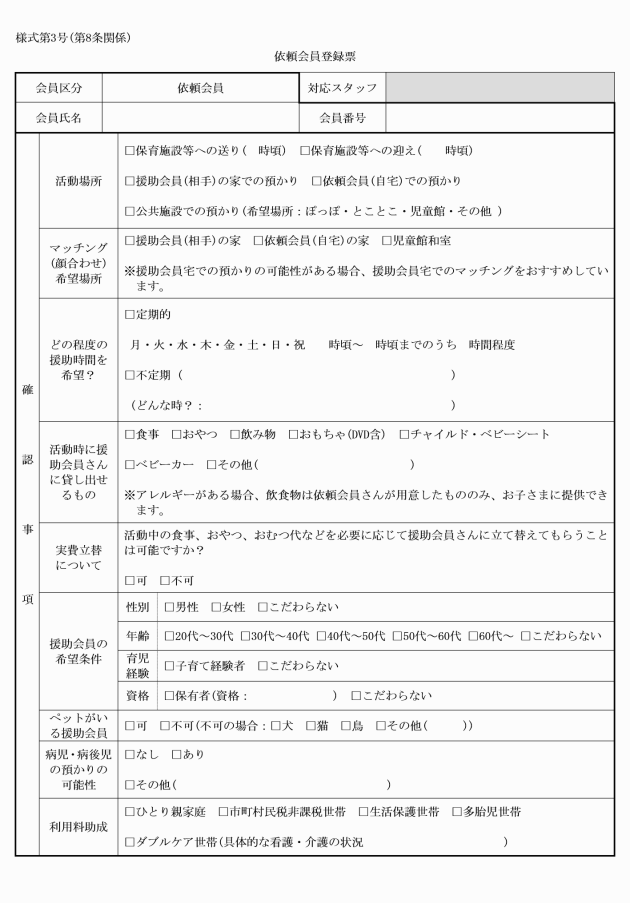

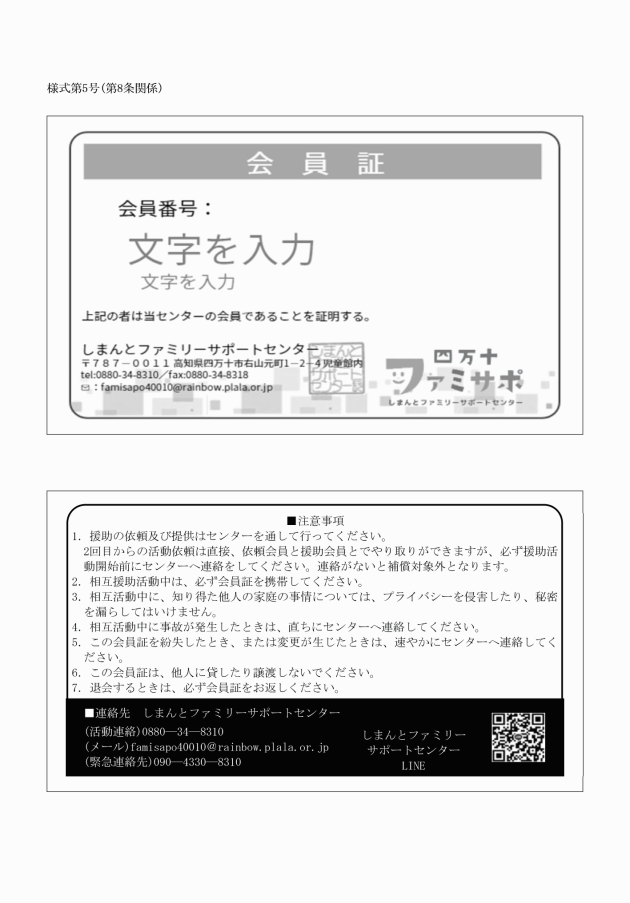

第8条 会員として入会しようとする者は入会申込書(様式第1号)をセンターに提出し、その承認を受けなければならない。

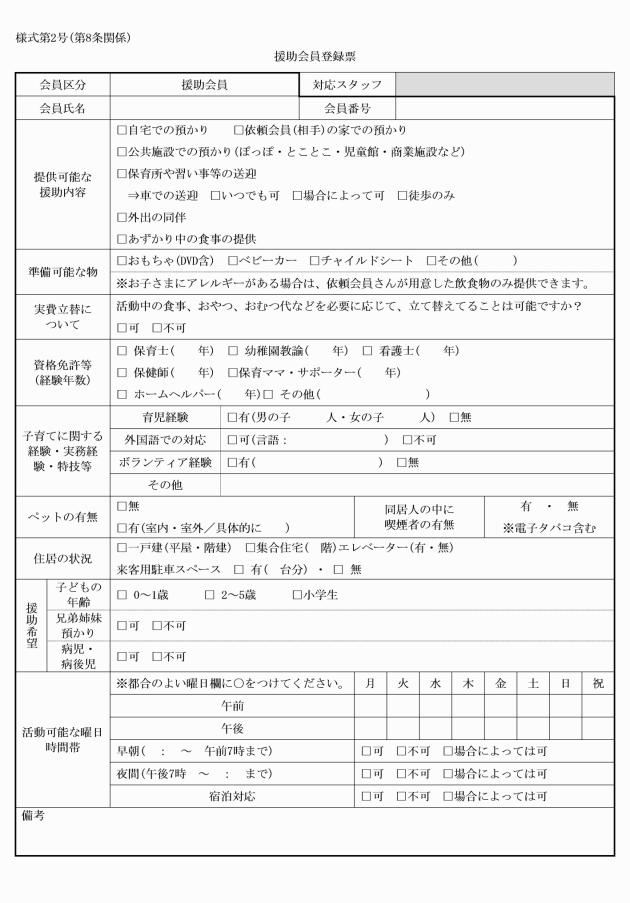

2 センターから援助会員として承認されたものは、援助会員登録票(様式第2号)をセンターに提出しなければならない。

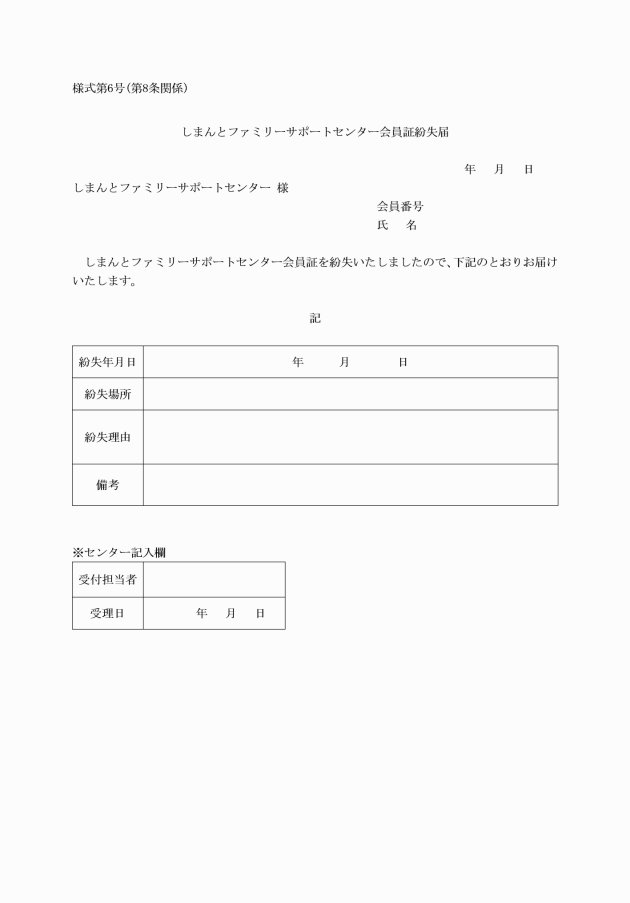

5 会員は、センターから発行された会員証を紛失した場合は、会員証紛失届(様式第6号)を速やかに提出するものとする。

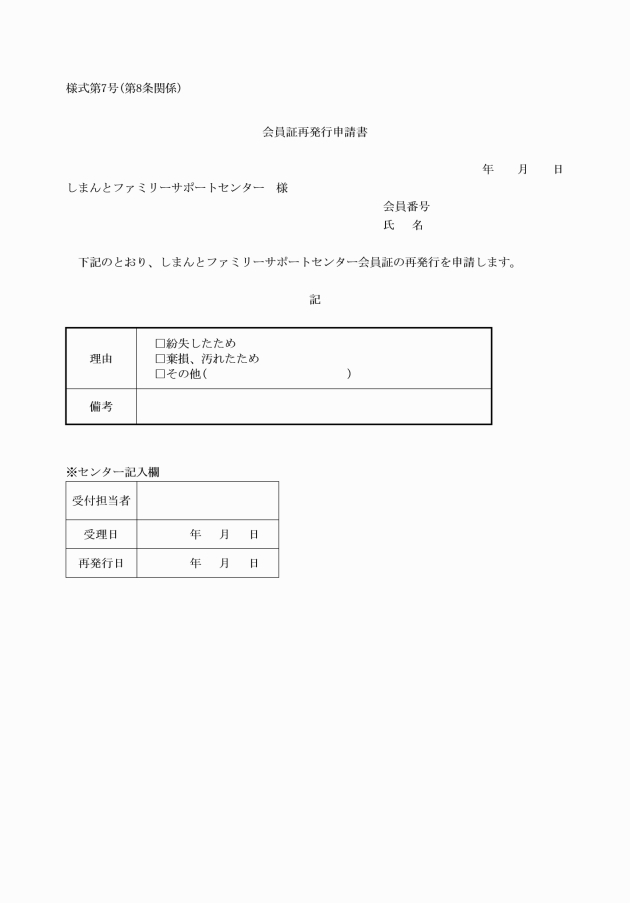

6 会員は、会員証の紛失、棄損、その他の理由により会員証の再発行を希望する場合は、センターに対し会員証再発行申請書(様式第7号)を提出するものする。

7 会員は、入会申込書及び登録票に記載した事項に変更が生じたときは、速やかにセンターに届け出なければならない。

(保険)

第9条 会員及び依頼会員の子ども並びにセンターは、援助活動中の事故等に備え、センターが指定するファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。

2 前項の保険加入に要する保険料は、センターが負担する。

(損害賠償)

第10条 会員は、故意若しくは過失又は不正な行為により、センターに損害を与えた時は、その損害を賠償しなければならない。

(会員の責務)

第11条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 援助活動を通じて知り得た情報を他に漏らさないこと。会員を退いた後も同様とする。

(2) 援助活動を利用して物品の販売及びあっせん、宗教活動、政治活動等を行わないこと。

2 援助会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 信義に基づき誠実に援助活動を行うこと。

(2) 援助活動中の子どもの安全の確保に努めること。

(3) 援助活動中に事故が発生したとき及び子どもに異常を認めたときは、直ちに依頼会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な措置を取った後、速やかにセンターに報告すること。

(4) 複数の会員に対して同時間帯に重複した援助活動を行わないこと。

(5) 援助活動中は常に会員証を携帯し、依頼会員その他関係者から請求があったときは、これを提示すること。

3 依頼会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用が不確定な予約及びこれによる予約の解除を慎むこと。

(2) 援助会員に第18条に規定する援助活動以外の活動を要求しないこと。

(3) 援助会員とあらかじめ協議し、又は確認した援助活動の内容に変更が生じたときは、速やかにセンターに報告すること。

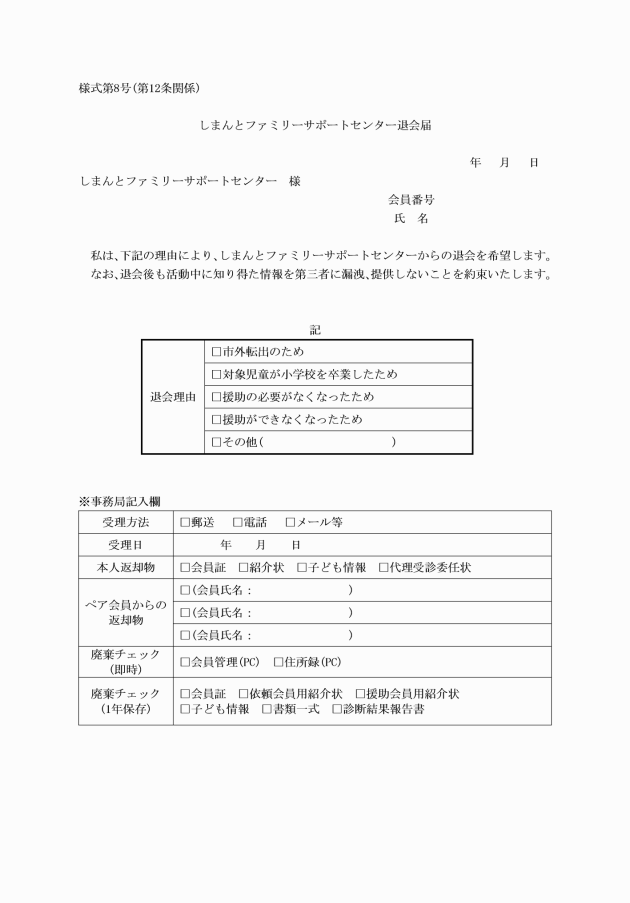

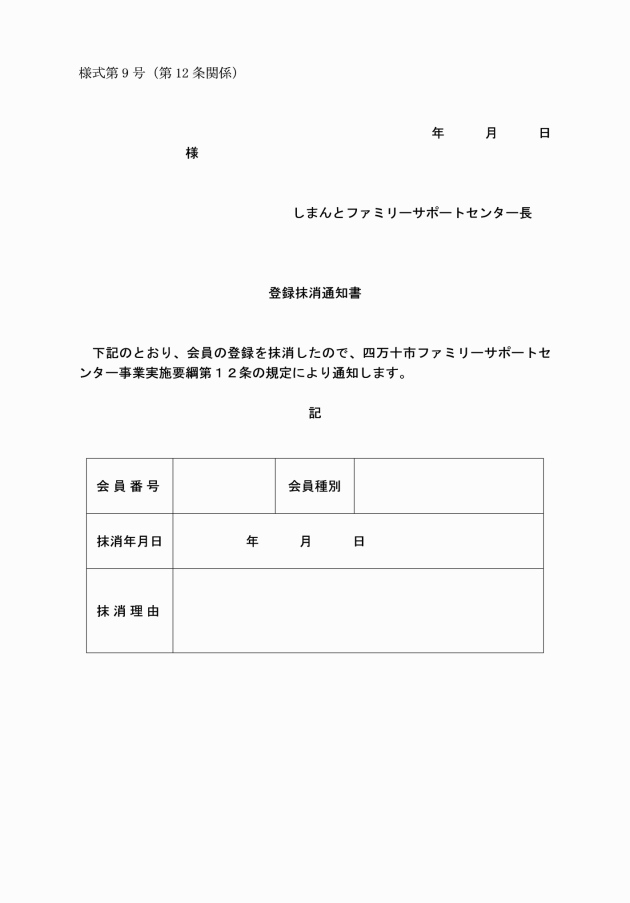

(1) 退会しようとするとき。

(2) 第7条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) 援助活動の対象となる子どもが第17条第1項の要件に該当しなくなったとき。

2 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失させることができる。

(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 故意若しくは過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたとき。

(3) 会員相互の援助活動に必要な適格性を欠くと認められたとき。

(4) 前条第1項各号に掲げる責務に違反したとき。

4 会員は、退会若しくは会員の資格を喪失したときは、直ちに会員証及びセンターから提供された会員に関する情報が記載された書類を返還しなければならない。

(組織)

第13条 センターは、援助会員、依頼会員、代表者、アドバイザー及びセンターが必要と認める職員で組織する。

(代表者)

第14条 センターに代表者を置く。

2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。

(アドバイザー)

第15条 この支援事業を円滑に実施するため、センターにアドバイザーを置く。

2 アドバイザーの職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの業務内容の周知及び啓発に関すること。

(2) 会員の募集、登録等に関すること。

(3) サブ・リーダーの育成及び指導に関すること。

(4) 会員相互の援助活動の調整に関すること。

(5) 会員に対する講習会及び会員相互の交流会の実施に関すること。

(6) 会員間に生じた問題の解決又は助言に関すること。

(7) 他のセンター等関係機関との連絡調整に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営について市が指示する事項に関すること。

3 アドバイザーは、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(サブ・リーダー)

第16条 センターは、事業を円滑に運営するため、一定の地域を単位とする会員グループごとに、その世話を行うサブ・リーダーを置くことができる。

2 サブ・リーダーは、会員の中からアドバイザーの意見を聴いてセンターが依頼する。

3 サブ・リーダーは、事業に対する協力者としてアドバイザーの指示を受けて、会員相互の援助活動の調整及び会員からの相談に関する業務を行う。

(援助活動の対象)

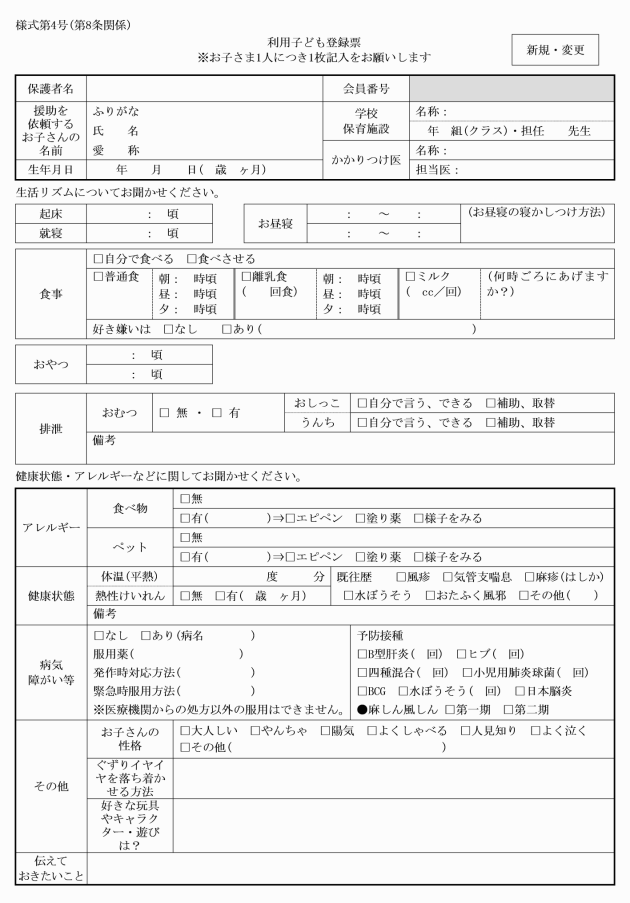

第17条 援助活動の対象は、依頼会員と同居し養育している子どもとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象の子どもの身体の状況等により、安全な援助活動の実施が困難と判断されるときは、援助活動の対象から除くことができる。

(援助活動の内容)

第18条 会員が行う援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認定子ども園、保育所、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ及び認可外保育施設(以下「保育施設等」という。)の開始時間前及び終了時間後の子どもの預かり

(2) 保育施設等と援助活動を行う場所の間の子どもの送迎

(3) 保育施設等が休日である場合、その他相当の理由がある場合の子どもの一時預かり

2 前項に規定する子どもを預かる場所は、会員の自宅、児童館や地域子育て支援拠点等の施設、センターが設置する預かり専用施設、その他子どもの安全が確保できる場所とし、両会員間の合意により決定するものとする。ただし、援助会員が援助活動を行う場所は、原則として市内に限るものとする。

3 援助会員が一度に援助活動を行うことのできる子どもの人数は、原則として1人とする。ただし、兄弟姉妹等複数の子どもに対する援助活動が合理的であると認められる場合は、3人を限度として援助活動を行うことができるものとする。

(病児等に対する援助活動)

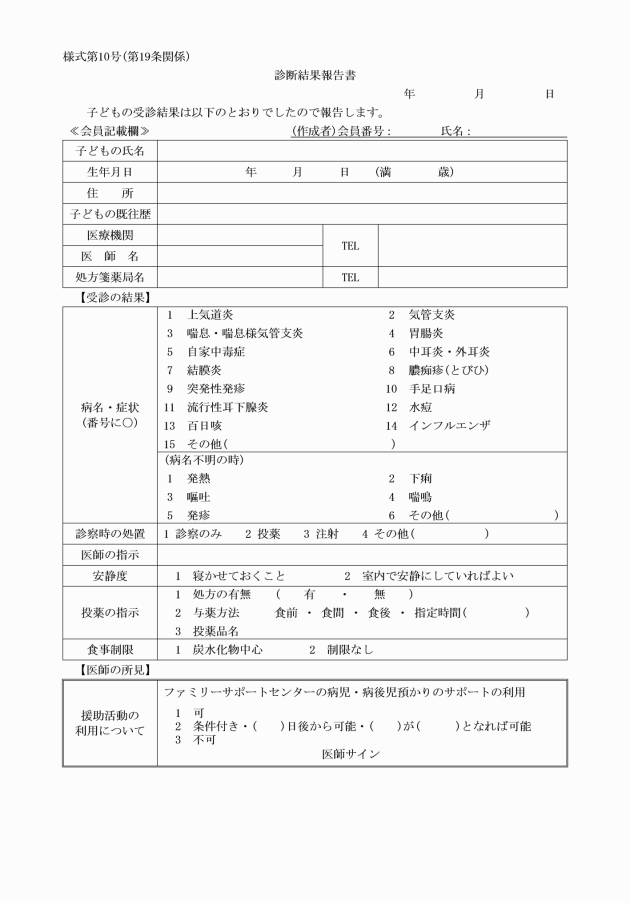

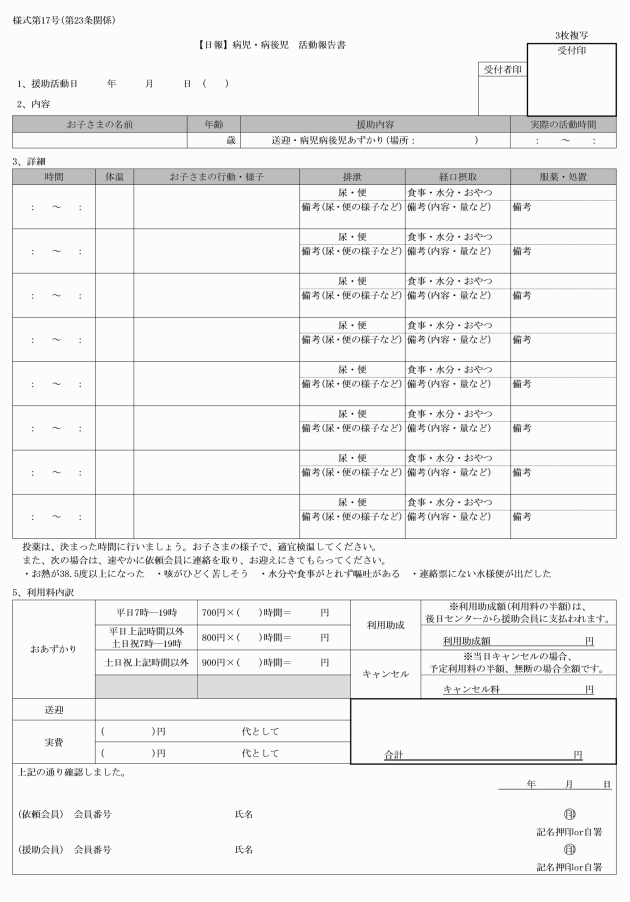

第19条 前条第1項に規定する援助活動は、病児(当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていない児童をいう。以下同じ。)及び病後児(病気の回復期である児童をいう。以下同じ。)で集団保育が困難な子どもの預かりを含むものとする。

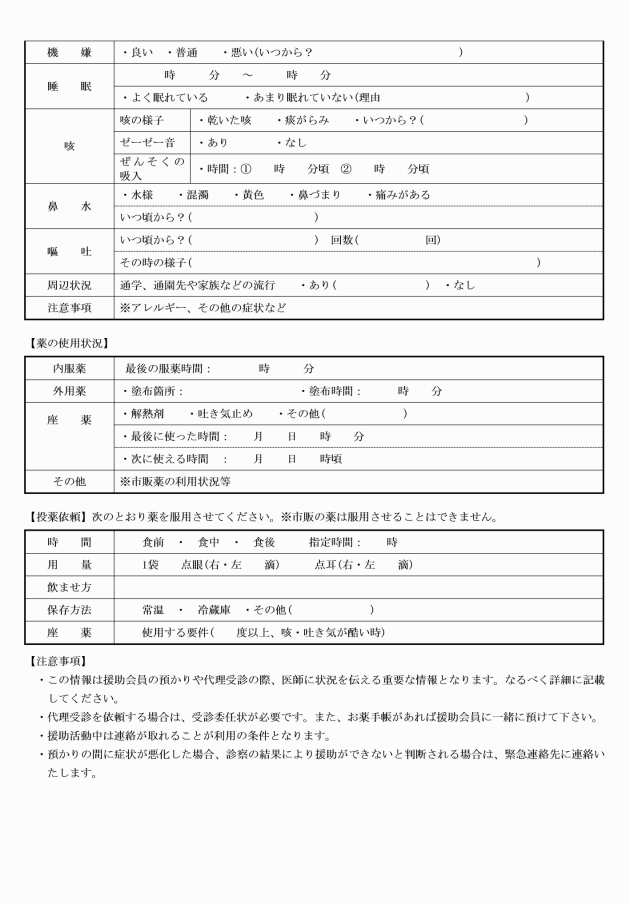

2 病児及び病後児に対する援助活動の実施については、事前に医師の診察を受け、診断結果報告書(様式第10号)により医師からのファミリーサポート利用の許可を得たものに限る。

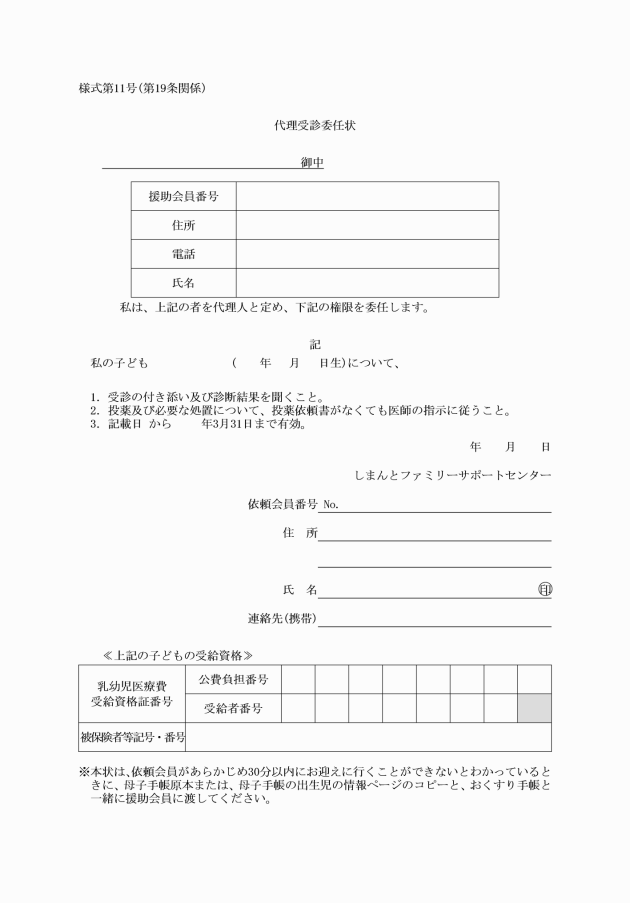

3 通常活動中に児童の体調が急変した場合など、事前に医師の診察を受けていない場合においては、代理受診委任状(様式第11号)が事前に提供されている場合のみ、代理受診を行うことができることとする。

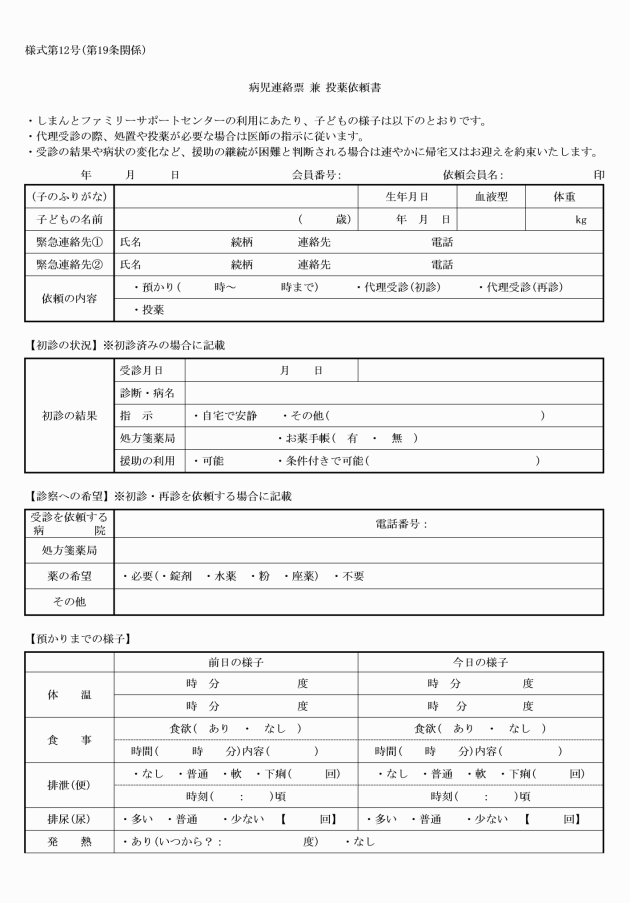

4 依頼会員は、病児及び病後児の援助活動を依頼する際には、病児連絡票兼投薬依頼書(様式第12号)を提出するものとする。

5 病児及び病後児を預かる場所は、原則として会員の自宅とする。ただし、センターが認める場所で両会員の合意があれば、その他の場所で援助活動が行うことができるものとする。

6 援助会員が病児及び病後児に対する援助活動を行うことができる子どもの人数は1人とする。

7 病児及び病後児に対する援助活動において、次に掲げる援助活動は実施できないこととする。

(1) 満1歳に達していない乳幼児に対する活動

(2) 医療器具の操作など医療行為と判断されるもの

(3) 市販薬の投薬

(4) 四万十市及び近隣地域で感染症の流行状況が見られるときの病児の預かり

8 病児及び病後児の援助活動を行う際、依頼会員又は依頼会員が指定した者は、児童の体調が急変した際などに速やかに児童の引き渡しを受けることができるようにしておくこととする。

(協力医療機関等)

第20条 病児及び病後児への援助活動を行うにあたり、次のとおり協力医療機関及び医療アドバイザーを設置する。

協力医療機関 | 高知県立幡多けんみん病院 |

医療アドバイザー | さたけ小児科 院長 佐竹幸重 |

2 第18条第2項ただし書きの規定にかかわらず、協力医療機関での援助活動は実施できるものとする。

3 協力医療機関は、病児及び病後児の援助活動時における症状の急変時等、緊急時の受け入れを行うものとする。

4 医療アドバイザーは、病児及び病後児の援助活動時において、保健医療面での助言を随時行うものとする。

(援助活動の時間)

第21条 援助活動の時間は、原則として午前7時から午後9時までの間で、依頼会員が希望する時間とする。ただし、やむを得ない事情があると判断され、援助会員の同意がある場合は、早朝及び夜間の援助活動も認めることとする。

2 前項ただし書きに規定する援助活動を行う場所は、原則として援助会員の自宅とする。

(事前打合せ)

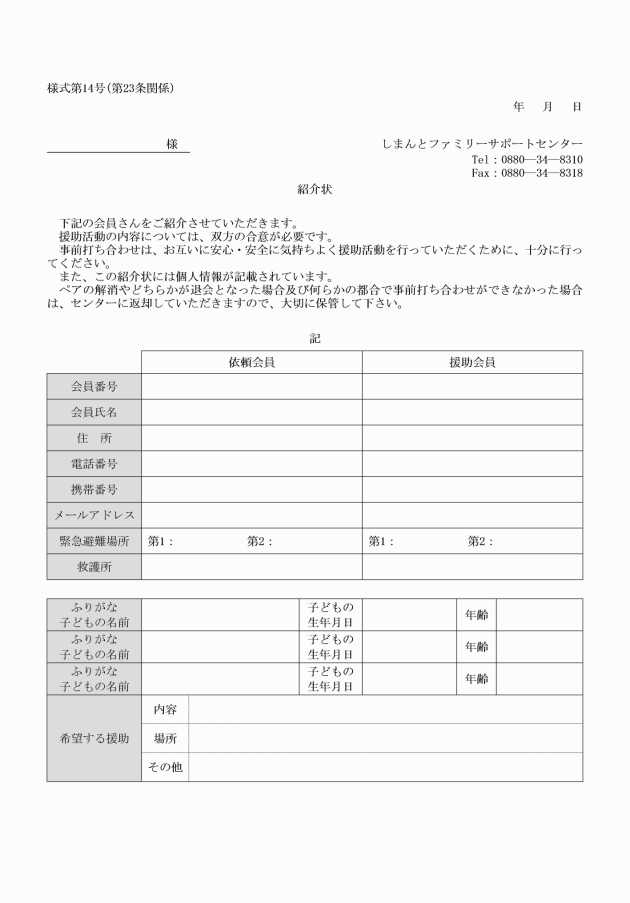

第22条 援助活動を実施するときは、援助会員と依頼会員双方が事前に立ち会い、打合せを行うものとする。

2 依頼会員は、援助活動の実施の有無に関わらず、あらかじめ事前の打合せをセンターに申込み、援助会員の紹介を受けることができる。

(援助活動の実施)

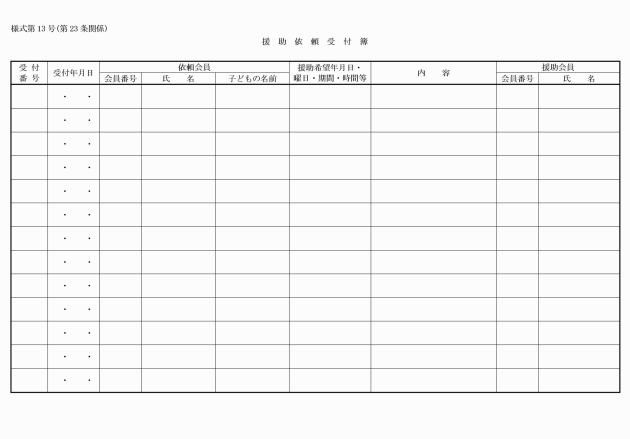

第23条 依頼会員は、この訓令の規定に基づく援助活動を依頼しようとするときは、センターに対し必要とする援助活動の内容等を示して、援助会員の紹介の申込みをするものとする。

3 援助会員が行う援助活動は、第1項の規定により申込みがあった援助内容に限るものとする。

4 援助活動は、援助会員及び依頼会員の相互の主体的な合意と責任の下に実施するものとする。

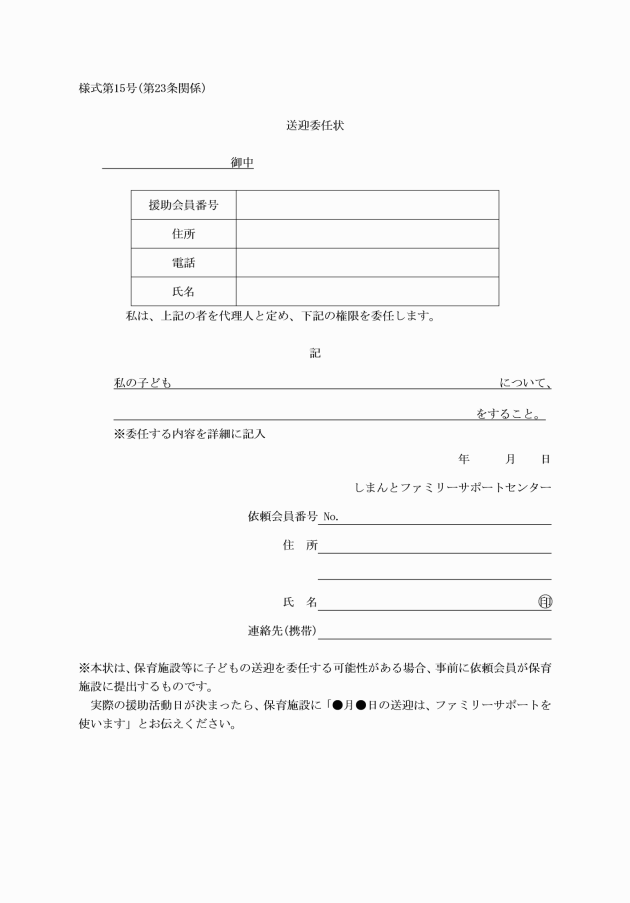

5 援助活動において、保育施設等へ出向いて子どもを預かる必要がある場合は、依頼会員から保育施設等に対し送迎委任状(様式第15号)を事前に提出するものとする。

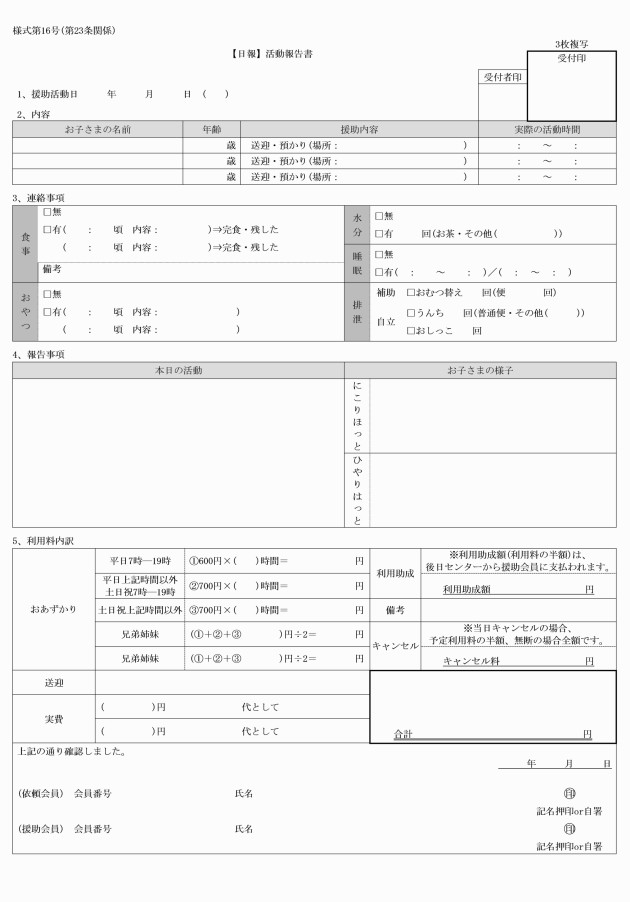

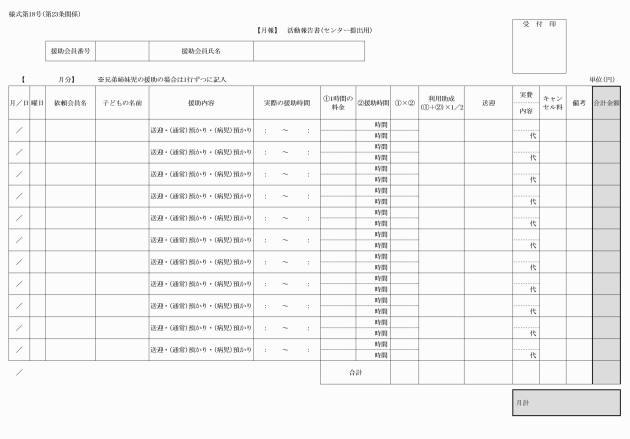

7 援助活動を実施した援助会員は、援助活動の実績を月ごとに取りまとめた活動報告書【月報】(様式第18号)を、速やかにセンターに提出するものとする。

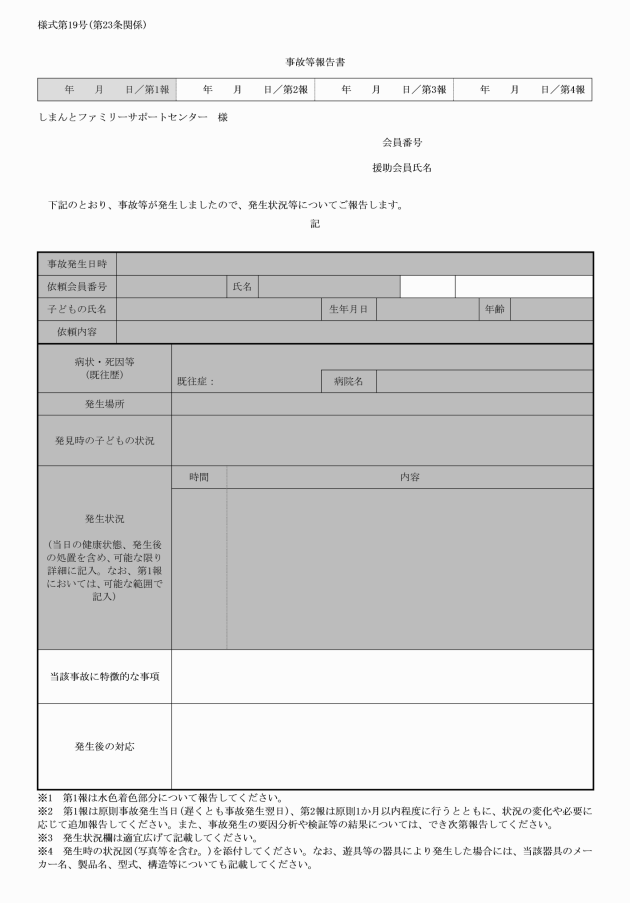

8 援助会員は、援助活動中に事故が発生した場合は、事故等報告書(様式第19号)を作成しセンターへ提出すること。

9 センターは、事業年度内において援助活動を1回以上行った援助会員に対して、1年度につき5千円を支払うこととする。

(利用料等)

第24条 援助活動を依頼した依頼会員は、当該活動を実施した援助会員に対し、援助活動の終了後、その都度速やかに利用料及び実費を支払わなければならない。

2 援助活動を依頼した依頼会員は、援助活動の申込み後に取り消したときは、依頼した援助会員に対し、速やかに取消料を支払わなければならない。

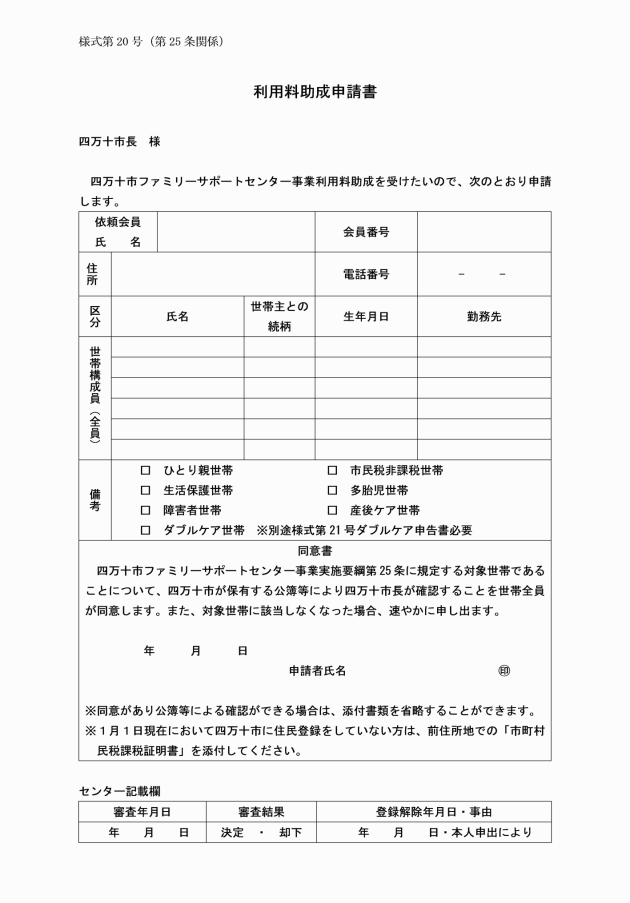

(利用助成)

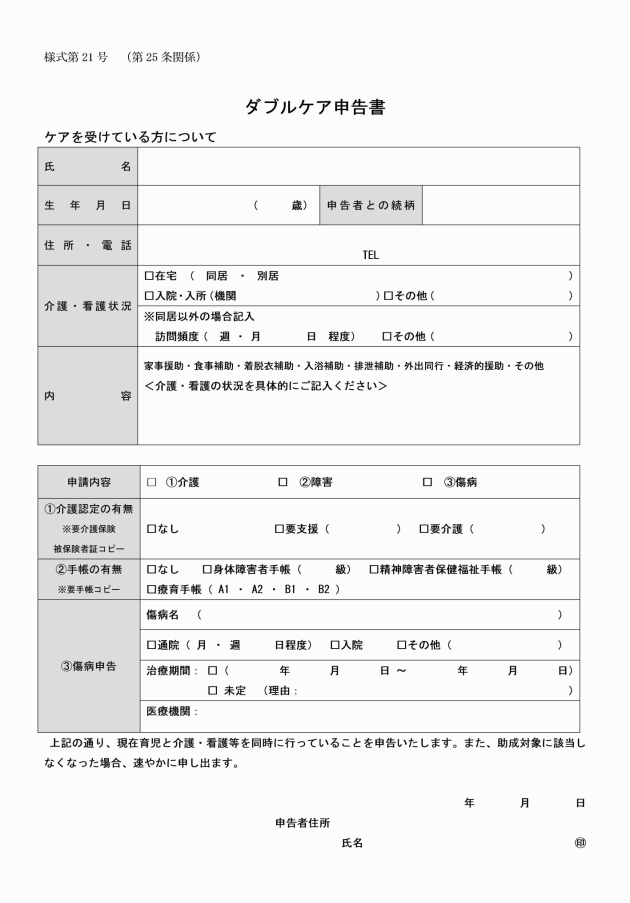

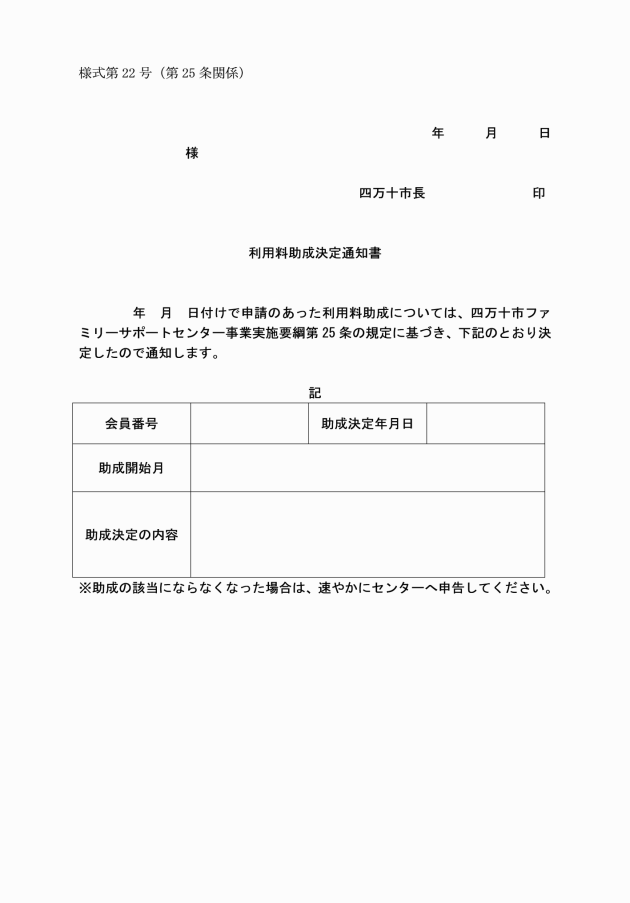

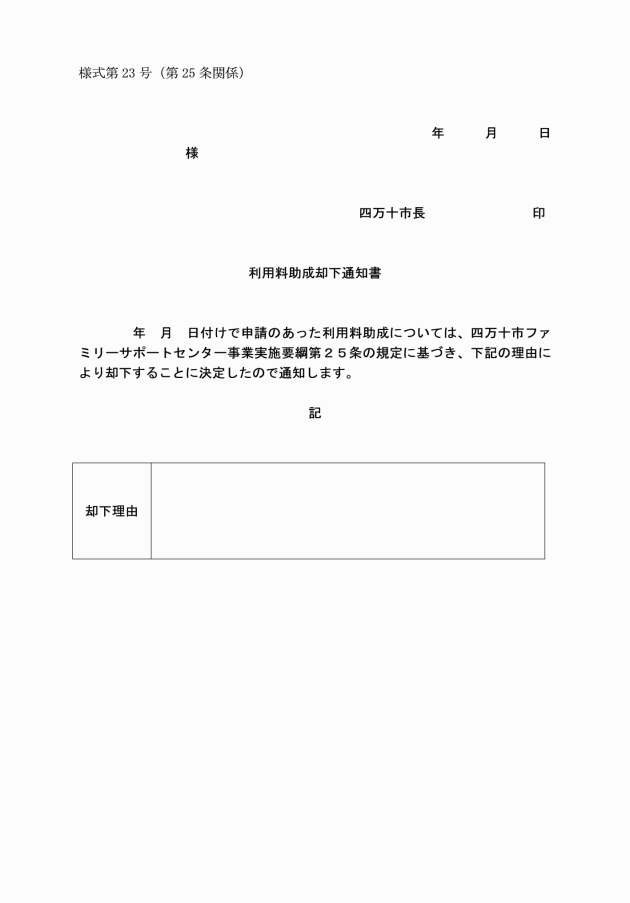

第25条 センターを利用する場合において、ひとり親世帯、市民税非課税世帯、生活保護世帯、多胎児世帯、障害者世帯、産後ケア世帯及びダブルケア(育児と介護若しくは看護の同時進行のことをいう。以下同じ。)負担の世帯のいずれかに該当するときは、別表第2に定める基準により助成を行うものとする。

3 ダブルケア負担の世帯に該当する場合は、ダブルケア申告書(様式第21号)を利用料助成申告書に添付するものとする。

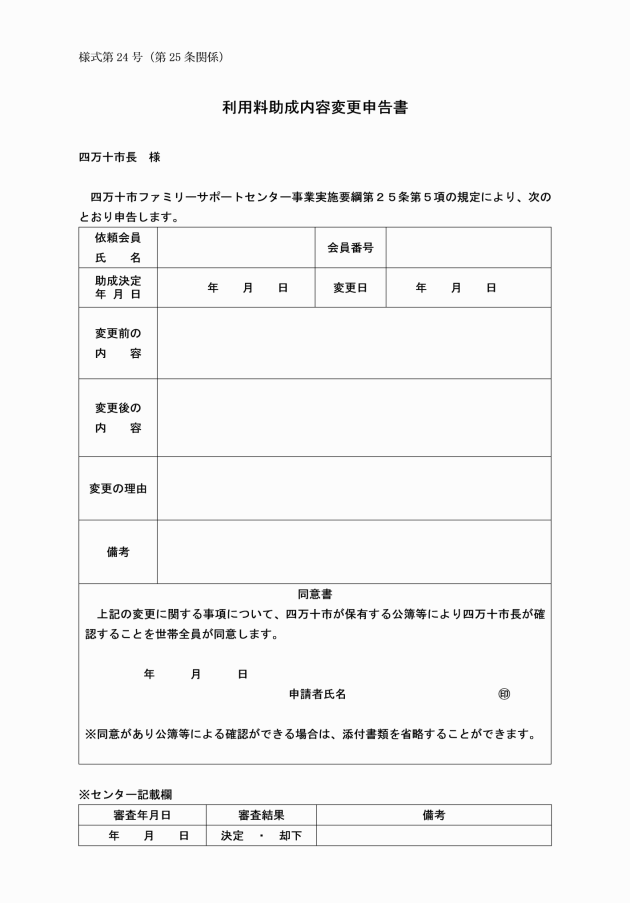

5 会員は、利用助成決定の内容に変更があった場合は、利用料助成内容変更申告書(様式第24号)を市長に提出するものとする。

6 利用料の助成を開始する適用時期については、助成を決定した月から適用し、利用料の助成を終了する適用時期は、助成の要件に該当しなくなった日から助成を行わないものとする。

7 実費及び取消料については、助成を行わないものとする。

8 利用助成対象の依頼会員による利用の際は、依頼会員は前条の規定により算出された利用料の額から助成金の額を差し引いた額を援助会員に支払うものとし、センターは当該援助活動による助成金の額を援助会員に対して支払うものとする。

9 市長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者がいたときは、当該助成金の金額全部又は一部を返還させることができる。

(利用支援)

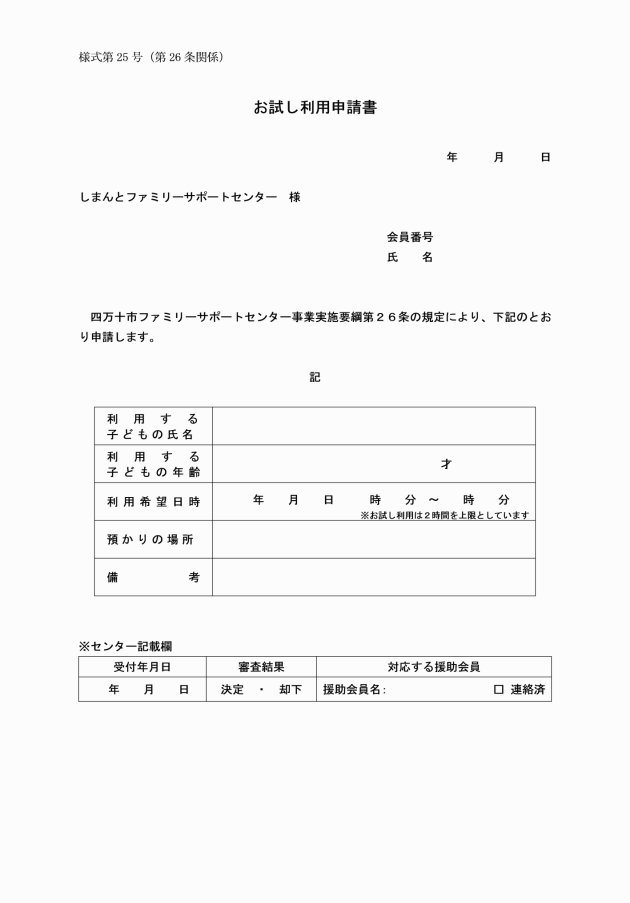

第26条 事業の利用促進を図ることを目的として、依頼会員に対し初回の利用時に係る利用料を全額助成する。ただし、利用可能時間は2時間を上限とする。

2 依頼会員は利用を希望するときは、お試し利用申請書(様式第25号)をセンターに提出するものとする。

3 センターは、当該利用支援による助成金の額を援助会員に対して支払うものとする。

(その他)

第27条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和7年2月25日訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年8月1日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第24条関係)

1 利用料基準

活動日 | 活動時間 | 利用料 |

月曜日から金曜日まで(祝日法に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日のうち該当する日を除く。) | 午前7時から午後7時まで | 1時間につき600円(病児・病後児の場合700円) |

上記以外の時間 | 1時間につき700円(病児・病後児の場合800円) | |

上記以外の日 | 1時間あたり700円(病児・病後児の場合800円) |

備考

(1) 活動時間は、援助会員が援助活動を開始した時から当該援助会員が依頼会員又は依頼会員が指定した者に引き渡すまでの時間とする。

(2) 援助活動を開始した地点までの移動又は援助活動を終了する地点からの移動について、これらの移動に要する時間として援助会員及び依頼会員の合意により定める時間を前号に規定する時間に加算することができる。

(3) 時間の算定に当たって、30分未満は30分とし、30分以上にあっては1時間とする。

(4) 前号に規定する30分に係る利用料は、1時間当たりの利用料に2分の1を乗じて得た額とする。

(5) 依頼会員が登録している複数の子どものうち2人以上を同時に援助する場合、2人目以降の子どもに係る利用料は、1人につきこの表及び前4号の規定により算定した利用料に2分の1を乗じて得た額とする。

2 実費

区分 | 支払額 |

子どもの送迎等について、公共交通機関を利用した場合の交通費その他移動に要した費用 | 実費 |

子どもの送迎について、援助会員の自家用車を利用した場合の移動に要した費用 | 実費相当額 |

相互援助活動に必要な飲食物、おむつ等で、援助会員が準備したものに係る費用 | 実費 |

3 取消料

区分 | 取消料 |

活動予定日の前日までの取り消し | 無料 |

活動予定当日の取り消し | 予定時間数に対する報酬の半額 |

無断取り消し | 予定時間数に対する報酬の全額 |

備考

(1) 活動予定日当日に複数の子どものうち一部の子どもの援助を取り消す場合の取消料は、1人につき予定時間数に対する報酬に2分の1を乗じて得た額とする。

(2) 自然災害等により、安全を確保するために活動が取り消しになった場合については、全額無料とする。

別表第2(第25条関係)

利用料の助成基準

区分 | 助成額 |

ひとり親世帯 | 別表第1に定める利用料基準により算出された利用料の半額 |

市民税非課税世帯 | |

生活保護世帯 | |

多胎児世帯 | |

障害者世帯 | |

産後ケア世帯 | |

ダブルケア世帯 |