○四万十市公文規程

平成17年4月10日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他特別に定めのあるものを除くほか、本市における公文書の作成に用いる文(以下「公文」という。)の用字、用語、形式等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、おおむね次のとおりとする。

(1) 例規文

ア 議案文

(ア) 議案 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条等の規定に基づき議会の議決・承認等を求め、又は議会に報告するもの

イ 法規文

(ア) 条例 法第14条の規定に基づき制定するもの

(イ) 規則 法第15条の規定に基づき制定するもの

ウ 令達文

(ア) 庁達(訓令を含む。) 庁中の一般又はその一部に対し、権限の行使又は職務等住民の権利義務に直接関係のない事項について令達するもので、主として成規(「○○規程」の形式を用いる。)により公表を要するもの

(イ) 要綱(要領、細則を含む。) 庁中一般若しくはその一部又は市民に対し、権限の行使若しくは職務又は事務処理の基準について令達するもので、主として成規によるもの(告示するものを除く。)

(ウ) 指令 申請又は願に対し、許可、認可し(許可、認可しない場合を含む。)、又は指示、命令するもの

(エ) 命令 特定の個人又は団体に対し、権限に基づき特定の事項について命令、禁止、停止等の措置を採り、又は既に与えた許可、許可等の行政行為を取り消すもの

(オ) 通達 庁中一般又はその一部に対し、法令の解釈など細目的事項について指示、命令するもので公表を要しないもの

(カ) 依命通達 市長の補助機関がその命を受けて、自己の名で代わって通達するもの

エ 公示文

(ア) 告示 法令の規定又は権限に基づき、一定の事項について処分決定を行い、又は行うため一般に公示するもの(告示する「要綱」を含む。)

(イ) 公告 法令の規定により公告すべきもの又は一定の事項を一般に周知させるもの

(2) 一般文

ア 部内文

(ア) 伺 機関の意思決定をするための手続として、上司又は行政庁の指揮を求めるもの

(イ) 上申 上司又は行政庁に対し、意見又は事実を述べるもの

(ウ) 内申 上司又は行政庁に対し、主として人事関係について申し述べるもの

(エ) 辞令 職員に対し、任免、給与又は勤務などに関して、命令するもの

(オ) 復命 上司から命ぜられた用務の結果について、報告するもの

(カ) 事務引継 前任者が担当事務の処理てん末を後任者等に引き継ぐもの

(キ) 供覧 上司の閲覧に供するもの

(ク) 回覧 職員相互に見せるもの

イ 往復文

(ア) 照会 一定の事項について回答を求めるもの

(イ) 回答 照会に応ずるもの

(ウ) 通知 一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせるもの

(エ) 依頼 事務その他一定の行為を相手方に依頼するもの

(オ) 送付 書類、物品等を送り届けるもの

(カ) 報告 上司又は行政庁に対し、事務の状況その他を報告するもの

(キ) 進達 個人又は団体等から受理した文書を上司又は行政庁に取り継ぐもの

(ク) 副申 上司又は行政庁に進達する文書に意見を添えるもの

(ケ) 申請 上司又は行政庁に対し、許可、認可等の行為を請求するもの

(コ) 願 上司又は行政庁に対し、一定の事項について願い出るもの

(サ) 届 上司又は行政庁に対し、一定の事項について届け出るもの

(シ) 協議 一定の事項について相手方の意見を求め、又は打合せを行うもの

(ス) 承認 相手方の行為に対し、同意を与えるもの

(セ) 建議 所属機関がその属する機関に対して、自発的に意見を申し出るもの

(ソ) 勧告 権限に基づき、特定の事項について相手方にある処置を勧め、又は促すもの

(タ) 諮問 一定の機関に対し、調査、審議を求め、又はそれに基づく意見を求めるもの

(チ) 答申 諮問に対し、意見を述べるもの

(ツ) 要請 ある事項について、何らかの処置を強く求めるもの

(テ) 要望 ある事項について、何らかの処置を希望するもの

(ト) 請願 損害の救済、法令の制定改廃その他の事項について希望を述べるもの

(ナ) 陳情 官公署等に対し、特定の事項についてその実情を訴え、適当な措置を採るように希望を述べるもの

(ニ) 証明(証書を含む。) 事実の真実性を証するもの

(ヌ) 委嘱 特定の者に対し、一定の職務の執行を委託するもの

ウ 契約文

(ア) 契約 申込みと承諾の意思表示の合致を表示するもの

(イ) 請書 軽易な内容のもので契約書の作成を省略した場合に主要な事項を記載して後日の証拠とするもの及び引き受けた印に書くもの

(ウ) 覚書 契約書に代え、権利義務など重要な事項を明示するもの

(エ) 協定 一定の事項について合議の上取り決めるもの

エ その他の文書

(ア) 賞状 表彰状、感謝状等

(イ) 書簡 案内状、礼状、あいさつ状等

(ウ) 式辞 式辞、祝辞、告辞、訓辞、答辞、弔辞等

(エ) 争訟関係文書 審査請求書、決定書、裁決書等

(オ) その他 申込書、請求書、領収書、徴税令書等

(起案の要領)

第3条 起案に当たっては、次のことがらに注意しなければならない。

(1) 起案は1事案ごとに行い、一読して起案内容が分かるような簡潔な標題(「何々について」又は「何々」と表記する。)を付けること。

(2) 決裁区分は、四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)その他の職務権限に関する規定に定める決裁権限に従うこと。

(3) 四万十市事務執行基本規程等により、必要な合議先を確認し、合議欄に記入すること。

(4) 緊急を要する文書、秘密に属する文書その他当該文書の施行について特別な取扱いを要するものについては、その旨明記するとともに、必要な措置を講ずること。

(5) 起案内容が一読して判断できるように、起案理由、経過の要約、関係法規その他参考となる事項を付記すること。

(6) 同一事案で数回にわたり起案を重ねるものは、その経過を記載するとともに、完結に至るまで当該関係書類(当該決裁に至るまでの経過が分かる前回までの決裁文書等)を添付すること。

(7) 施行期日の予定されているものは、決裁を受けるための期間の余裕を置いて起案し、必要な審議の機会を失わないようにすること。

(表現)

第4条 文章は、次のことがらに注意し、簡潔かつ論理的に表現しなければならない。

(1) 主題、論旨、要旨が文章を通じて一貫していること。

(2) 主語と述語、文の区切り、文の前後関係を明確にすること。

(3) 文の飾り、あいまいな言葉、まわりくどい表現を用いないこと。

(4) 誤解のおそれの多い漢語及び略語等を避け、漢字に頼らず耳で聞いて意味のすぐ分かる表現を用いること。

(5) 統一ある文章として、用語にむらのないように努めること。

(6) 文の区切りは、短くし、長い文章としない。また、箇条書にできるものは、箇条書にすること。

(7) 発信文書の標題には、原則として「(通知)」、「(回答)」のように文書の性質を表す言葉を付けること。

(8) 職名のある者にあてた文書のあて名又は職名のある差出人名は、原則として職名だけとすること。ただし、大臣あてのときは、氏名を必ず書くこと。

(9) 文書の敬称は、法人その他特別のものを除き、原則として「様」を用いること。

(書式)

第5条 文書は、次の各号に掲げるものを除くほか、左横書きとする。

(1) 法令等で縦書きと定められているもの

(2) 表彰状その他これらに類するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、横書きが不適当と認められるもの

(文体)

第6条 文体は、「である」を基調とする口語体を用いるものとする。ただし、告示、公告等の公示文書及び申請、通知、依頼、照会、回答、報告等の往復文書については、「ます」を基調とする口語体を用いる。

(用字、用語等)

第7条 用字及び用語は、努めて平易な言葉を用いる。

2 文字は、原則として漢字と平仮名を用いる。ただし、外国の地名、人名、外来語等は、片仮名を用いる。

(数字)

第8条 数字は、左横書きの場合は、アラビア数字を用いる。ただし、数量的な意味が薄く慣用的な熟語又は固有名詞等の場合は、漢数字を用いる。

(句読点・符号)

第9条 文章には、「。」(句点)、「、」(読点)を付け、必要に応じて、「・」(なか点)、「( )」(括弧)、「「 」」(かぎ括弧)その他の符号を用い、理解しやすく、読みやすくする。

2 繰返し符号は、「々」(同の字点)及び「〃」(のの点)以外は用いない。

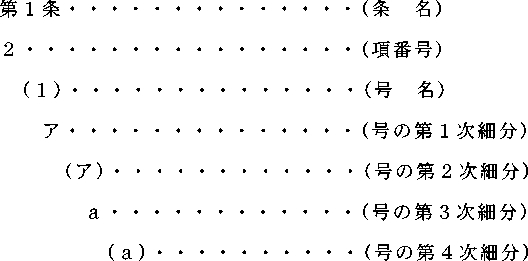

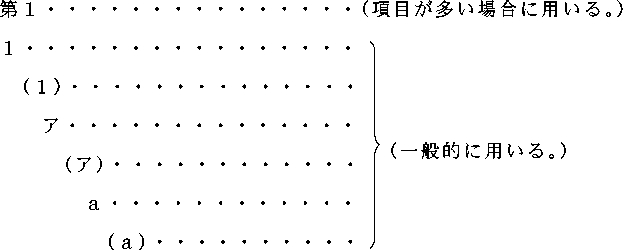

(見出し符号)

第10条 項目を細別するときは、次の例による。

(1) 例規文の場合

(2) 例規文以外の場合

2 見出し符号には、「,」(コンマ)、「.」(ピリオド)等の区切り符号は用いない。

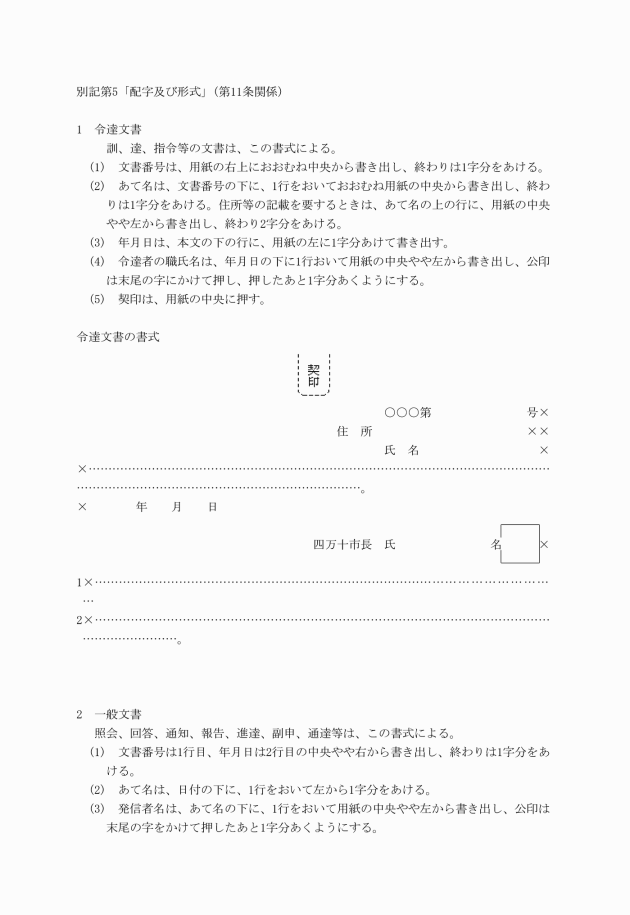

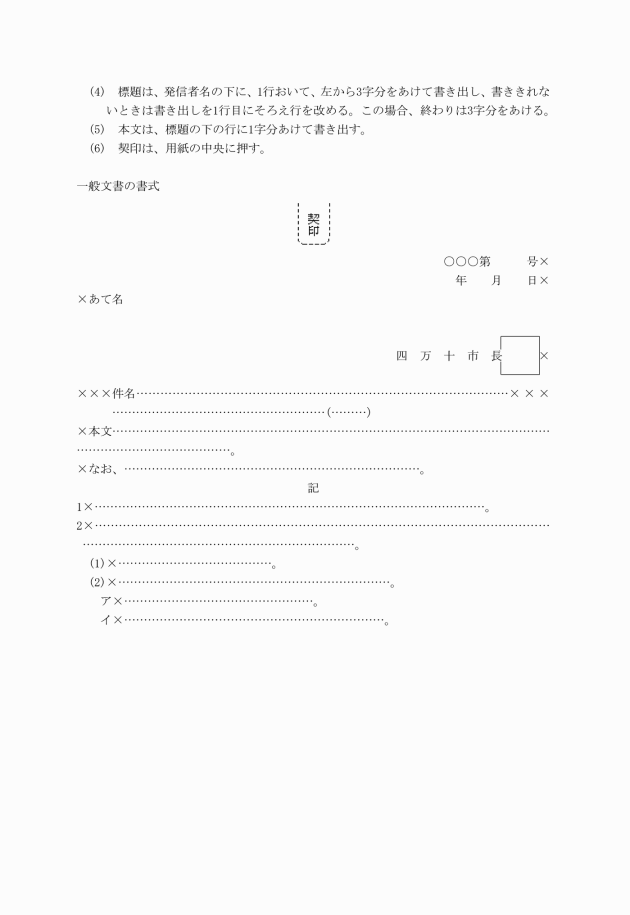

(配字及び形式)

第11条 文書は、配字及び形式の原則に従い、適正に表記しなければならない。

(文書のとじ方)

第12条 文書のとじ方は、おおむね次の各号に定めるところによる。

(1) 左横書き文書は、左とじとする。

(2) 左横書き文書と左に余白がある1枚の縦書き文書をとじるときは、左とじとする。

(3) 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書をとじる場合は、縦書き文書を裏とじ(背中合わせ)とする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、公文の作成に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

附則(平成28年3月31日訓令第14の2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別記第1「左書き文書の書き方」(第5条関係)

1 本文は、1字分あけて書き出し、本文中行を改めるときも、1字分あけて書き出す。

2 ただし書は、行を改めない。

3 なお書及びおって書は、行を改める。

4 なお書とおって書の両方を使うときは、なお書を先にする。

5 「下記のとおり」、「次の理由により」等の下に書く「記」、「理由」等は、中央に書く。

別記第2「用字、用語等の用い方」(第7条関係)

漢字及びかな文字の用い方は、次による。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)

(5) 公用文における漢字使用等について(昭和56年事務次官等会議申合せ)

(6) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)

別記第3「数字の用い方」(第8条関係)

1 アラビア数字

数字は、2に掲げる場合を除いてアラビア数字を用い、その書き方は次のようにする。

(1) 数字の区切り方

数字のけたの区切り方は、3けた区切りとし、区切りには「,」を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号等特別なものには、区切りをつけない。

(2) 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

ア 小数………………0.123

イ 分数……………… 2分の1

2分の1

ウ 帯分数……………

(3) 日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。

| 日付 | 時刻 | 時間 |

普通の場合 | 平成13年4月1日 | 8時30分 | 5時間05分 |

省略する場合 | 平13.4.1 | 8:30 |

|

(4) 四半期の書き方は、次による。

第1―四半期 第2―四半期 第3―四半期 第4―四半期

2 漢数字

漢数字は、次のような場合にのみ用いる。

(1) 固有名詞

(例) 四国 九州 二重橋

(2) 概数を示す語

(例) 二、三人 四、五人 数十日

(3) 数量的な感じのうすい語

漢数字を含めて熟語をなしていることばであって、その漢数字が一定の数量を表す意味に使われていないもの

(例) 一般 一部分 四分五裂

(4) 慣用的な語

「ひとつ」、「ふたつ」等と読む場合

(例) 一休み 二間続き 五日め

(5) 単位として用いる語

万以上の数の単位として最後に用いる場合

(例) 100万 1,000億

(百、千は、例えば「3百」、「5千」としないで「300」、「5,000」と書くのを通例とする。)

(6) その他会計の文書等の金額の表示で、特に漢数字の使用が決められているもの

別記第4「句読点・符号の用い方」(第9条関係)

1 くぎり符号

(1) 「。」(まる)(句点)

一つの文章を完全にいい切ったところに、必ず用いる。

「括弧」の中でも文章のいい切りには、必ず用いる。ただし、単に事物の名称を掲げた場合には、用いない。

(2) 「、」(てん又はぼつ)(読点)

おおむね、次のように用いる。

ア 一つの文章の中で、ことばの切れ続きを明らかにする必要のあるところ。

イ 叙述の主題(「主語」でないことに特に注意)を示す「は」、「も」などのあと。

ウ 名詞を並列して用いる場合には、各名詞の間に用いる。ただし、並列する語句が二つの場合又は並列する語句が三つ以上の場合における最後の二つの語句の間には、「及び」とか「又は」を用い、「、」は用いない。

注:名詞を並列する場合、最後に「等」を用いるときは、「及び」とか「又は」を用いない。

エ 句と句とを接続する「かつ」の前後には、用いない。

オ 「ただし」、「しかし」、「しかしながら」、「したがって」、「すなわち」、「この場合」等の接続詞の次には、用いる。

カ 対句の場合には、対句の接続にだけ用い、対句の中にある主語や並列語には、用いない。

(3) 「.」(ピリオド)

単位を示す場合、省略符号とする場合等に用いる。

また、アルファベットによる省略又はローマ字による略語に用いる。ただし、誤解を生ずるおそれがないときは、この限りでない。

(例) 0.05 昭35.4.1

N.H.K又はNHK

(4) 「・」(なか点)

外国語、外国の地名、人名、ローマ字について、次のように用いる。

(例) トーマス・エジソン アプレ・ゲール

(5) 「:」(コロン)

次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合などに用いることができる。

(例) 注:…… 電話:2―1235

(6) 「~」(なみがた)

表の中等で、「……から……まで」を示す場合に用いる。

(例) 高知~東京 第1号~第5号

(7) 「―」(ダッシュ)

語句の説明やいい替えなどに用い、丁目、番地を省略して書く場合にも用いる。

(例) 信号灯 赤―止れ 青―進め 本町一―1(一丁目1番地)

(8) 「( )」(括弧)

用語又は文章のあとに注記を付ける場合、その注記をはさんで用いる。また見出しとしても用いる。

(9) 「〔 〕」(そで括弧)

様式の根拠条文を示す場合には必ず用いるが、注、備考、摘要等表の説明をする場合等にその字をはさんで用いることがある。

(10) 「「 」」(かぎ括弧)

ことばを定義する場合、他の用語又は文章を引用する場合及び特に必要のある場合等に、その用語又は文章をはさんで用いる。

「 」の中で、更に「 」を用いる必要があるときは、『 』(ふたかぎ)を用いる。引用の原文に「 」が用いてあるものは、原文「 」を『 』に改める。

(11) 「→」(やじるし)

左のものが右のように変わることを示す場合に用いる。

(例) 車輌→車両

2 くりかえし符号

(1) 「々」

同じ漢字が続くとき用いてもよい。ただし、「民主主義」、「工事事務所」等のように、続く漢字が異なった意味に用いられる場合は、用いない。

(2) 「ゝ」「 」

」

同じかなが続くときに用いる符号であるが、用いない。

(3) 「〃」

表等で同一であることを表わす場合に用いる。

3 計量記号その他

長さ、質量等の計量記号その他でその用法が通例のものは、必要に応じ用いてもよい。

(例) メートル→m キロメートル→km

グラム→g キログラム→kg

トン→t アール→a

パーセント→% 度→°