○四万十市奨学資金貸付条例施行規則

平成17年4月10日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市奨学資金貸付条例(平成17年四万十市条例第91号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

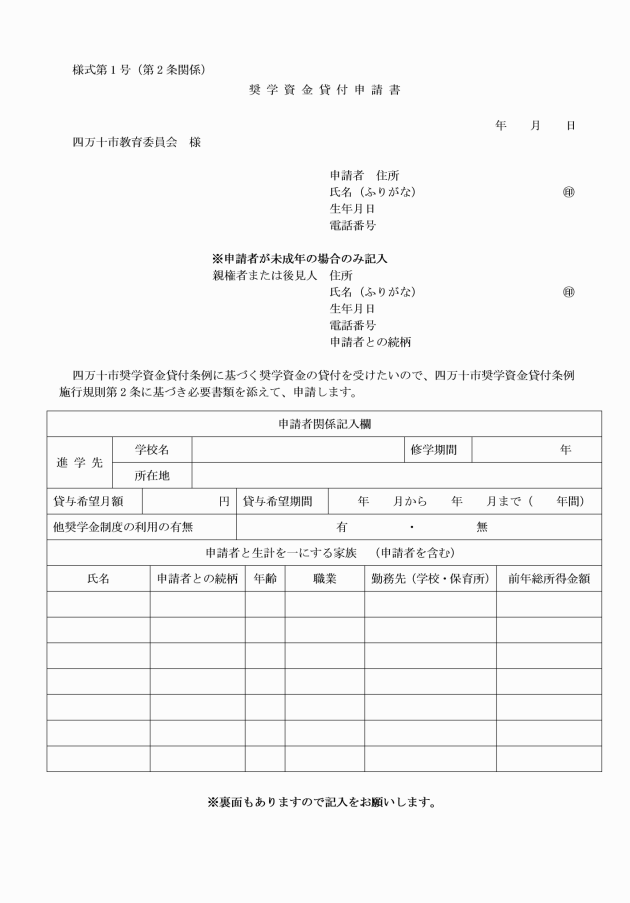

(1) 学業成績証明書

(2) 校医の健康診断書

(3) 出身校又は在学校の校長の推薦調書

(4) 住民票(申請者と生計を一にする家族全員分)

(5) 所得証明(申請者と生計を一にする家族全員分)

(6) 四万十市税の滞納のない証明(申請者と生計を一にする家族全員分)

(7) その他教育委員会が必要と認める書類

(奨学生採用数及び貸付額の決定)

第3条 当該貸付年度の奨学生採用数及び貸付額は、予算の範囲内で決定するものとする。

(奨学生の選定基準)

第4条 申請者は、その生計を一にする者の所得金額の合計額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けることができる基準額の2倍以下の額でなければならない。

2 奨学生の選定にあたっては、前項の規定に該当する者のうちから、家族構成や経済的な状況を優先し選定する。ただし、同一世帯内でこの奨学資金貸付制度の利用者がいる場合又は他の奨学金制度を利用している場合は、それ以外の者を優先して選定するものとする。

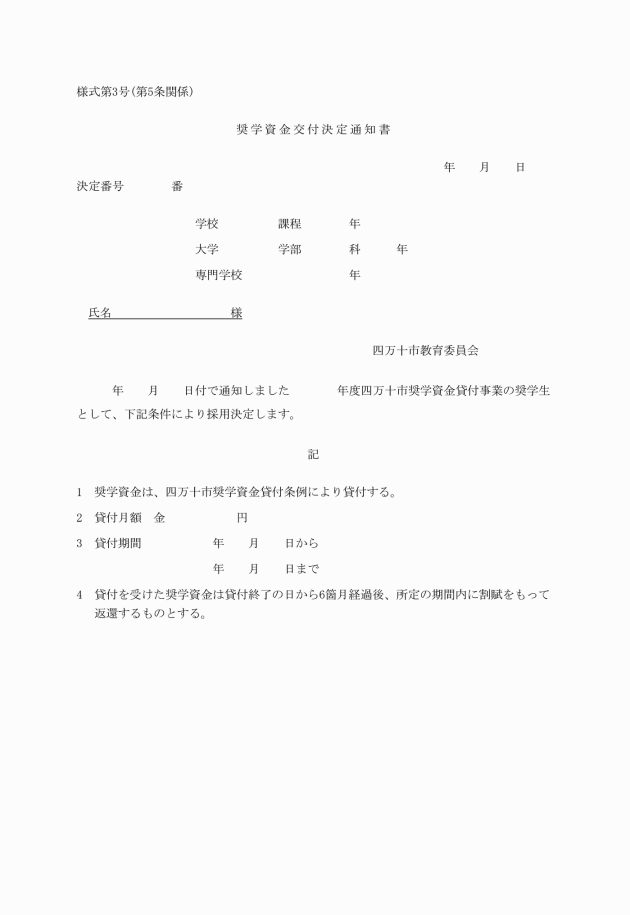

(貸付の決定)

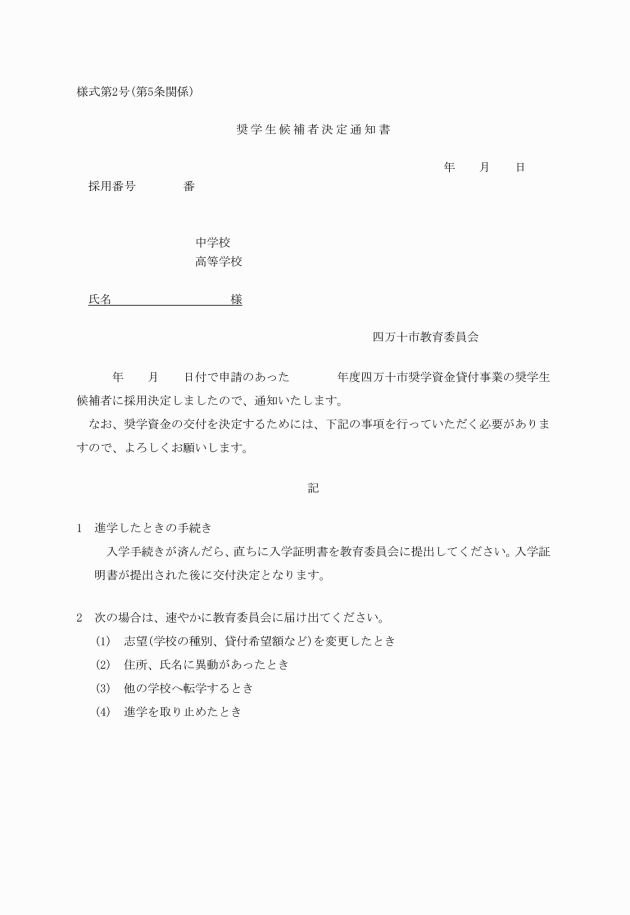

第5条 奨学生の採用についての決定は、教育委員会が行うものとし、奨学生となるべき候補者として決定した者に対し奨学生候補者決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の奨学生候補者は、入学後直ちに入学証明書を教育委員会へ提出しなければならない。

5 過年度において既に奨学生として決定を受けている者は、条例第6条第1項に該当しない限り、継続するものとする。この場合、奨学生は毎年度の4月30日までに在学証明書を提出しなければならない。

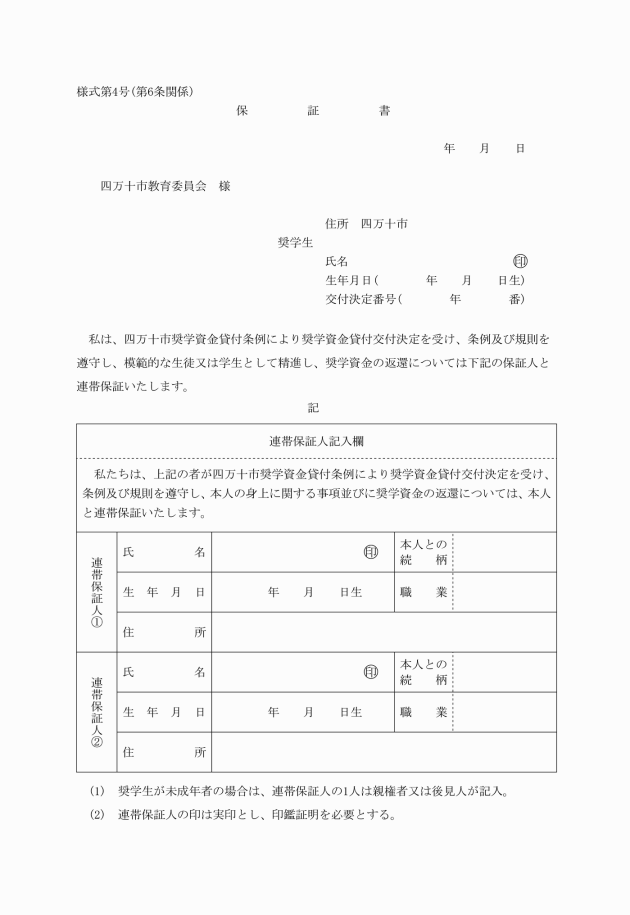

2 前項の連帯保証人は市内に現住し、かつ、独立の生計を営む成年者であって、いつでも本人と連絡のできる者でなくてはならない。ただし、住居地については教育委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。

3 奨学生が未成年者であるときは、第1項に規定する連帯保証人の1人は、当該奨学生の親権者若しくは後見人でなければならない。

(奨学資金の交付)

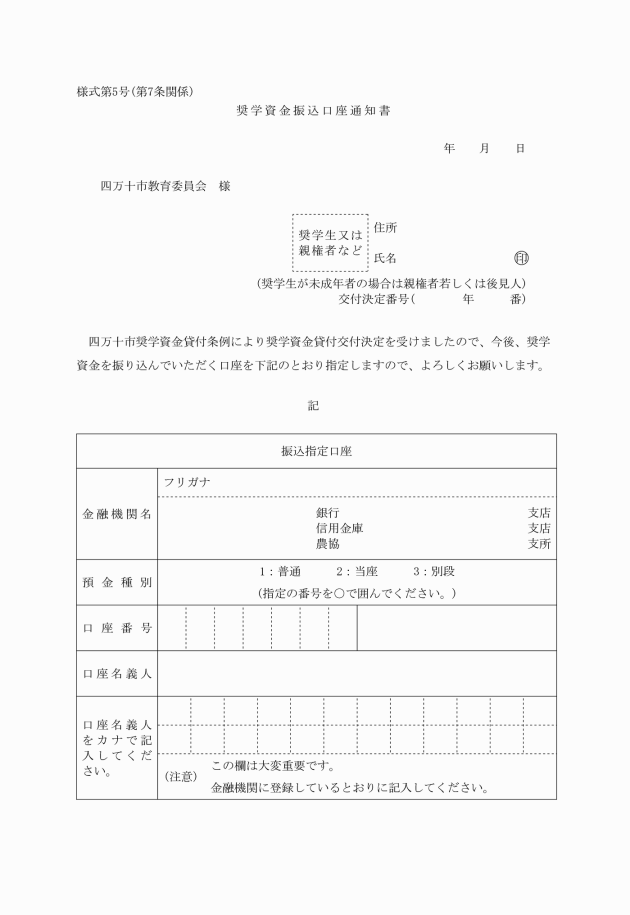

第7条 奨学資金は、毎月20日(営業日でない日に当たったときは、その日前において、その日に最も近い営業日)に1箇月分ずつ交付する。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは2箇月分以上を合せて交付することができる。

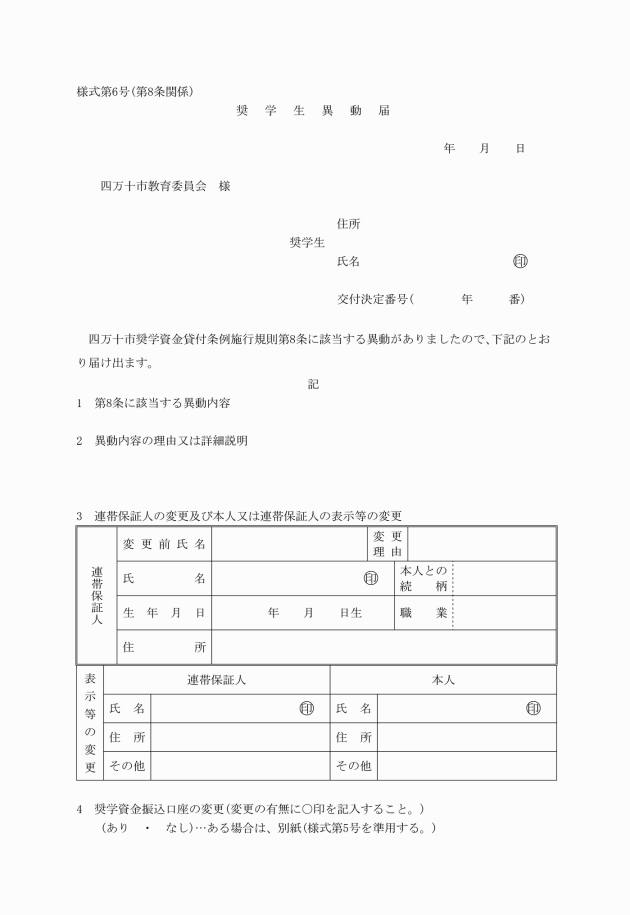

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 停学その他処分を受けたとき。

(3) 奨学資金の交付を辞退するとき。

(4) 連帯保証人を変更したとき。

(5) 本人又は連帯保証人の氏名、住所、その他重要な事項に変更があったとき。

(6) 奨学資金振込口座を変更したとき。

(貸付交付廃止等条件の確認)

第9条 教育委員会は、条例第6条第1項第1号から第3号のいずれかの規定により、奨学資金の交付を廃止する場合又は条例第7条第1項若しくは第2項により、奨学資金の交付を休止若しくは停止又は短縮の措置を行う場合は、学校長の意見を徴するなどの当該奨学生の状況を確認し、決定するものとする。

(1) 卒業若しくは修了し、貸付期間が満了したとき。

(2) 転学又は退学したとき。

(3) 奨学資金の交付を廃止されたとき。

(4) 奨学資金の交付を辞退したとき。

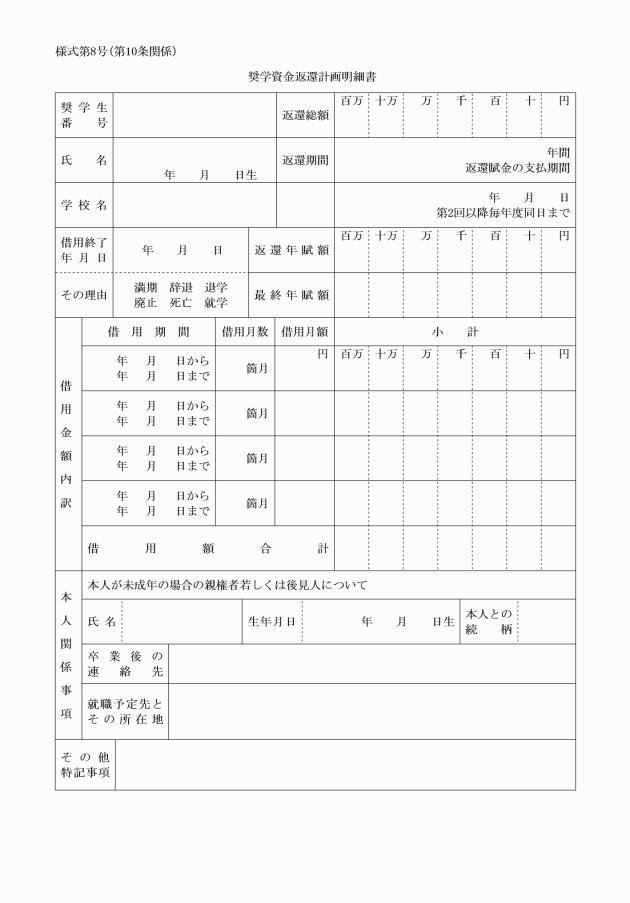

(奨学資金の返還)

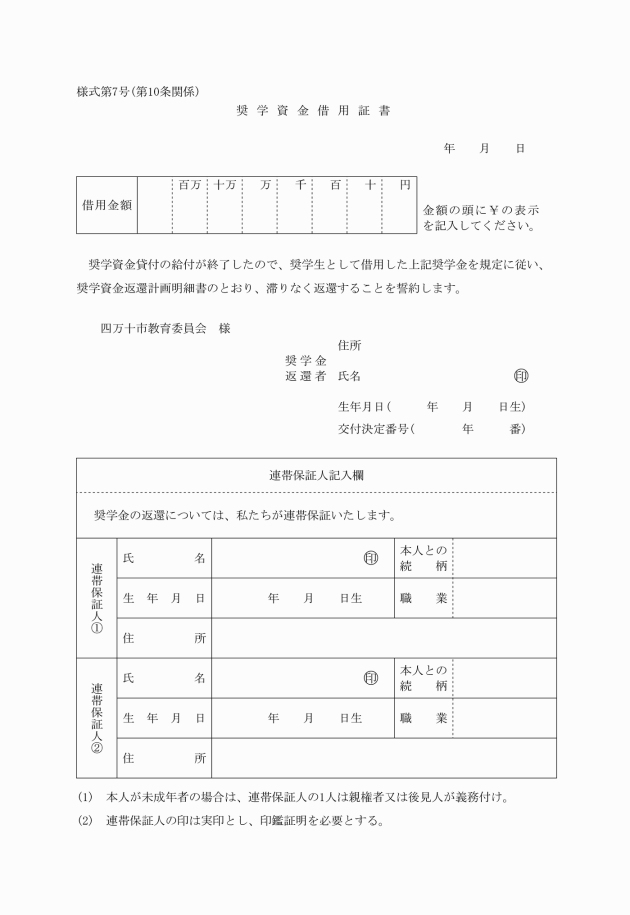

第11条 奨学資金の返還金額は年額、高校40,000円、大学120,000円を下ってはならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の返還金は、年賦、半年賦その他1年以内の割賦の方法によらなければならない。

3 前項の返還金は、いつでも繰上げ返還することができる。

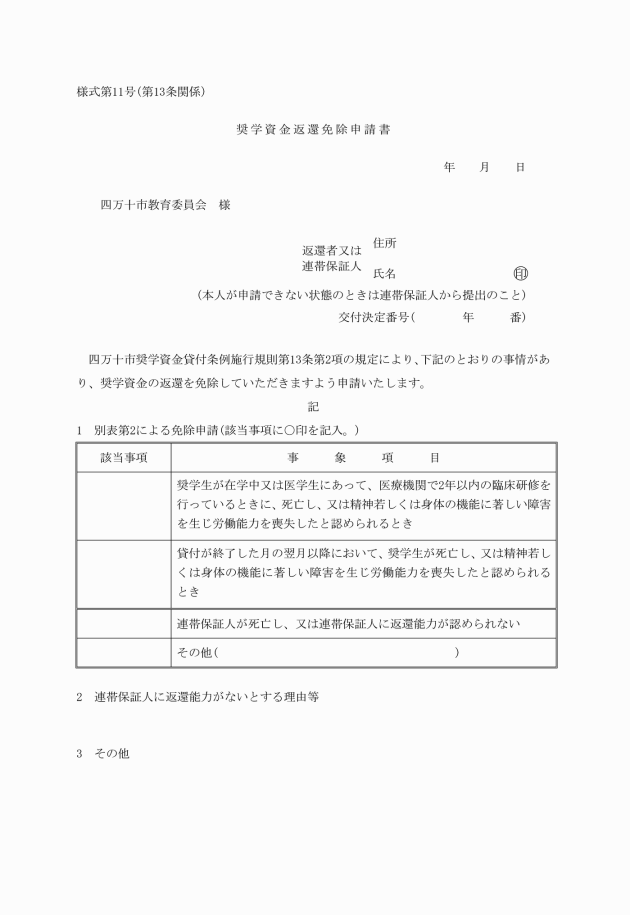

2 奨学資金の返還免除を受けようとする者は、その事由を明記した奨学資金返還免除申請書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村奨学資金貸付条例(昭和41年西土佐村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成24年9月6日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月19日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月5日教委規則第10号)

この規則は、令和5年12月5日から施行する。

附則(令和7年3月5日教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

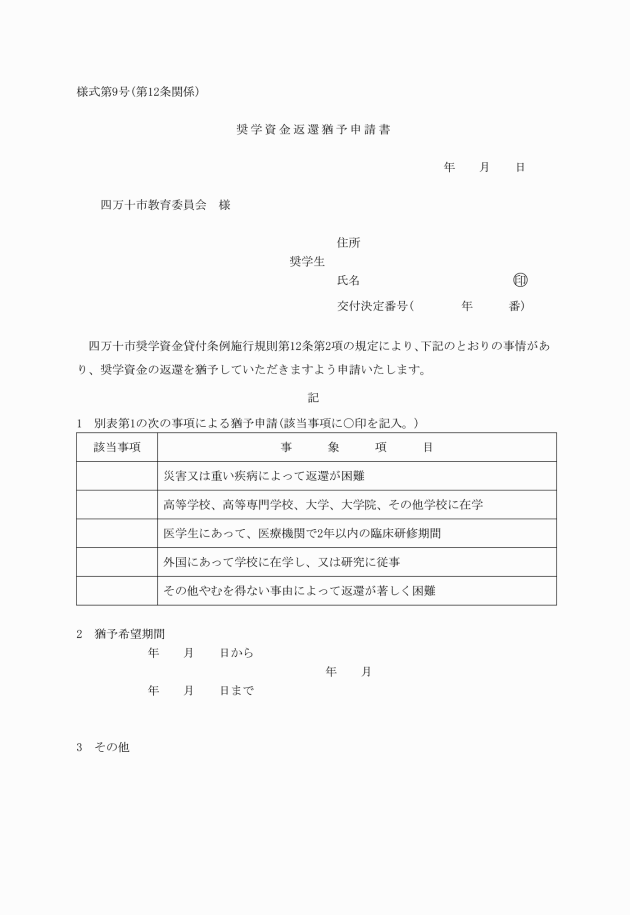

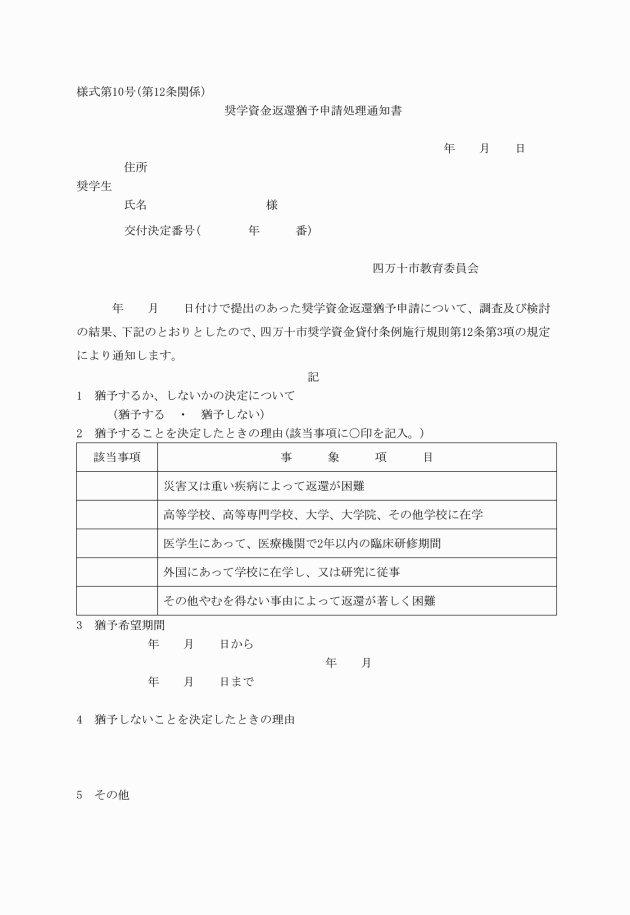

別表第1(第12条関係)

猶予の事由 | 猶予の期間 |

災害又は重い疾病によって返還が困難となったとき。 | 1年以内(事由が解消するまで1年毎に、申請により延長可能。) |

高等学校、高等専門学校、大学、大学院、その他学校に在学するとき。 | 該当する期間内 |

医学生にあって、医療機関で臨床研修(2年以内の臨床研修に限る。)を行っているとき。 | |

外国にあって学校に在学し、又は研究に従事するとき。 | 1年以内(事由が解消するまで1年毎に、申請により延長可能。ただし、累計期間5年を限度とする。) |

その他やむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき。 |

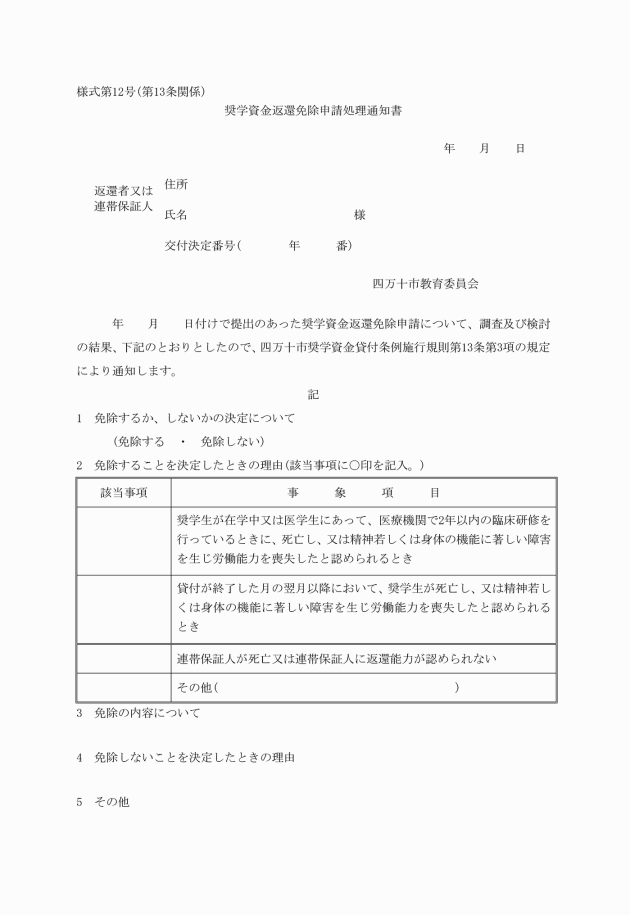

別表第2(第13条関係)

減免の事由 | 減免の割合 |

奨学生が在学中又は医学生にあって、医療機関で2年以内の臨床研修を行っているときに、死亡し、又は精神若しくは身体の機能に著しい障害を生じ労働能力を喪失したと認められるとき | 未返済の奨学資金の5割以内 |

貸付が終了した月の翌月以降において、奨学生が死亡し、又は精神若しくは身体の機能に著しい障害を生じ労働能力を喪失したと認められるとき | 未返済の奨学資金の2割から5割の範囲内 |

特記事項 上表の減免の事由に該当する場合であって、かつ連帯保証人が死亡し、又は連帯保証人に返還能力が認められなくなった場合は、未返済の奨学資金の全額を免除することができる。 | |