○四万十市文化財保護条例施行規則

平成17年4月10日

教育委員会規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市文化財保護条例(平成17年四万十市条例第106号。以下「条例」という。)第54条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

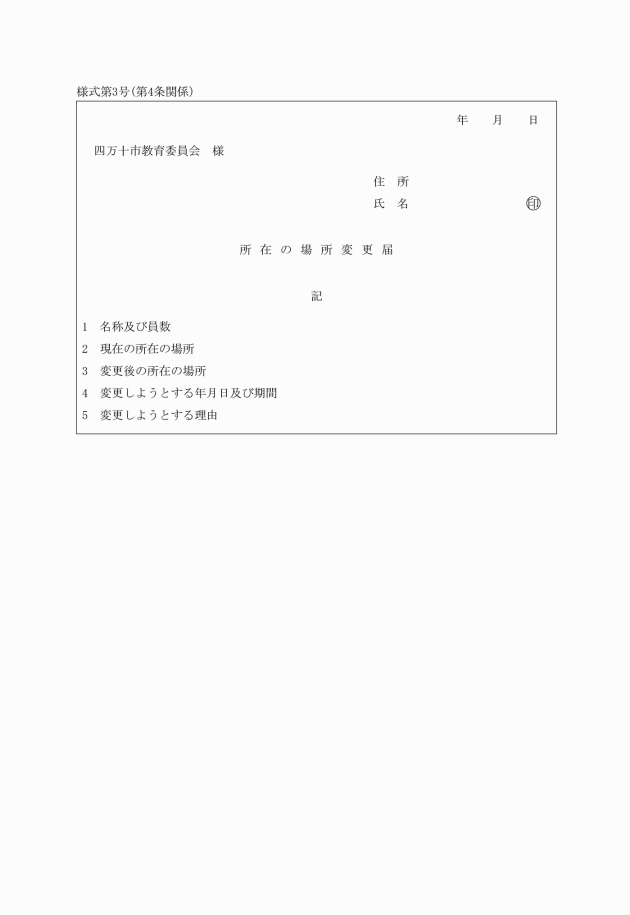

(所在の場所の変更届を要しない場合)

第5条 条例第10条ただし書又は条例第33条第1項において準用する条例第10条ただし書の規定により所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

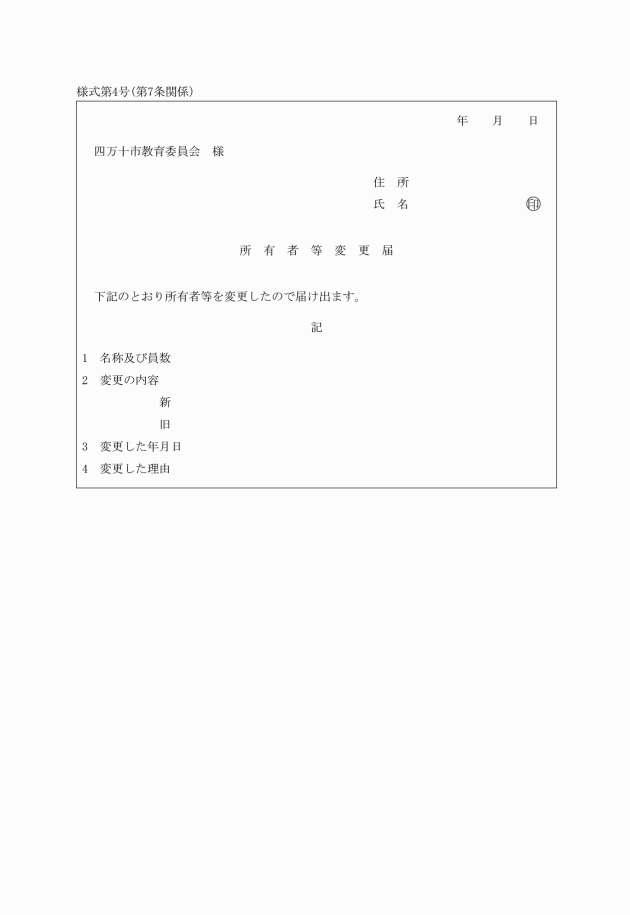

(1) 市保護無形文化財又は市選定保存技術の保持者が芸名又は雅号を変更したとき。

(2) 市保護無形文化財又は市選定保存技術の保持者について、その保持する市保護無形文化財又は市選定保存技術の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

2 条例第17条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市保護有形文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市保護有形文化財をその指定当時の原状に回復するとき。

(2) 市保護有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するために応急の措置をするとき。

3 条例第36条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状に回復するとき。

(2) 市史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 市史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(標識等設置の基準)

第13条 条例第39条第1項の規定により設置する標識は、石造りとし、次に掲げる事項を記入するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、石造りに代えて金属、コンクリート、木材その他の材料をもって設置することを妨げない。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 四万十市教育委員会の文字(所有者の氏名及び指定団体の名称を併記することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

2 条例第39条第1項の規定により設置する説明板には、指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要がない場合を除く。)及び次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及びその名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

4 条例第39条第1項の規定により設置する境界標は、13センチメートル角の石造り又はコンクリート造りの四角柱とし、その上面には指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び四万十市教育委員会の文字を彫るものとする。

5 前各項に定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のために必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

7 前各項に定める基準により標識、説明板、標柱、境界標、囲さくその他の施設を設置しようとする者は、設計仕様書、設計図(説明板の設置の場合は、説明板のひな形)及び設置位置を示す図面を添えて、あらかじめ教育委員会にその旨並びに当該工事の着手及び終了の予定時期を報告するものとする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。