○四万十市ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付要綱

平成17年4月10日

訓令第102号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市補助金等交付規則(平成17年四万十市規則第35号。以下「規則」という。)第21条に基づき、ひとり親家庭自立支援事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、指定講座の受講料や一定期間の生活に要する経費、入学時における経費への補助を行うことにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の促進や受講期間中の生活の負担の軽減を図り、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進に資することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この補助金は、四万十市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものであり、かつ父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。)(以下「母子家庭の母又は父子家庭の父」という。)であって、それぞれ別に定める実施要領(以下「実施要領」という。)に掲げる要件を全て満たす者(以下「補助対象者」という。)に対して補助するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 自立支援教育訓練給付金事業

ア 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座を受講するに当たって支払った費用(以下「一般教育訓練経費」という。)で、その総額が2万2円以上のもの(交付申請書提出年度以前に支払った費用を含む。)

イ 雇用保険法及び同法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)を受講するに当たって支払った費用(以下「特定一般教育訓練経費」という。)で、その総額が2万2円以上のもの(交付申請書提出年度以前に支払った費用を含む。)

ウ 雇用保険法及び同法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)を受講するに当たって支払った費用(以下「専門実践育訓練経費」という。)で、その総額が2万2円以上のもの(交付申請書提出年度以前に支払った費用を含む。)

(2) 高等職業訓練促進給付金等事業

ア 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)

補助対象者が資格取得のため修業するに当たって、修業期間中の生活を維持するための経費

イ 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

補助対象者の養成機関入学時の負担を軽減する経費

(補助額等)

第5条 対象者1人当たりの補助限度額は次のとおりとし、予算の範囲内で補助するものとする。

(1) 自立支援教育訓練給付金事業

補助額は、前条第1号の規定による補助対象経費の種別ごとに、それぞれ次に掲げるとおりとする。ただし、受講開始日現在において、一般教育訓練給付金若しくは特定一般教育訓練給付金又は専門実践育訓練経費の支給を受けることができる場合は、当該給付金の支給額を差し引いた額とする。なお、平成31年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、従前の例による。

ア 一般教育訓練経費及び特定一般教育訓練経費

補助対象経費の60パーセントに相当する額。ただし、当該60パーセントに相当する額が20万円を超える場合の補助額は20万円とし、1万2,000円を超えない場合は補助金を交付しないものとする。

イ 専門実践教育訓練経費

補助対象経費の60パーセントに相当する額。ただし、当該60パーセントに相当する額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に20万円を乗じて得た額(この場合80万円を超えるときは、80万円)とし、1万2,000円を超えない場合は補助金を交付しないものとする。

(2) 高等職業訓練促進給付金等事業

ア 訓練促進給付金

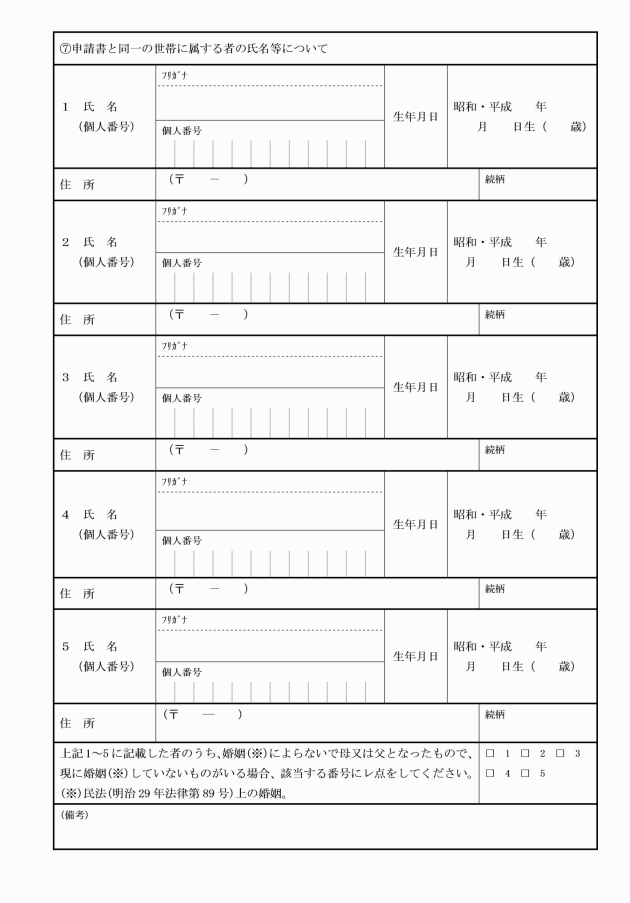

補助額は、補助対象者及び当該補助対象者と同一の世帯に属する者(当該補助対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該補助対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された場合、母子家庭自立支援給付金又は父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとしたときに当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同税法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者(以下「寡婦等のみなし適用対象者」という。)を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。)については月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額14万円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額14万1,000円)、これ以外の者については月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額11万500円)とし、補助期間は、修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。ただし、平成21年6月5日の時点で修業していた、又は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業開始した母子家庭の母については、修業する全期間とし、平成30年度以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者は除く。)、平成31年4月1日時点で修業中の者についても、補助期間を修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。

イ 修了支援給付金

補助額は、補助対象者及び当該補助対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税の規定による市町村民税が課されない場合は5万円、これ以外の場合は2万5,000円とし、修了日を経過した日以後に補助する。ただし、母子家庭の母については受講開始日が平成20年3月31日以前の者を除き、父子家庭の父については受講開始日が平成25年3月31日以前の者を除く。

(補助金の交付申請)

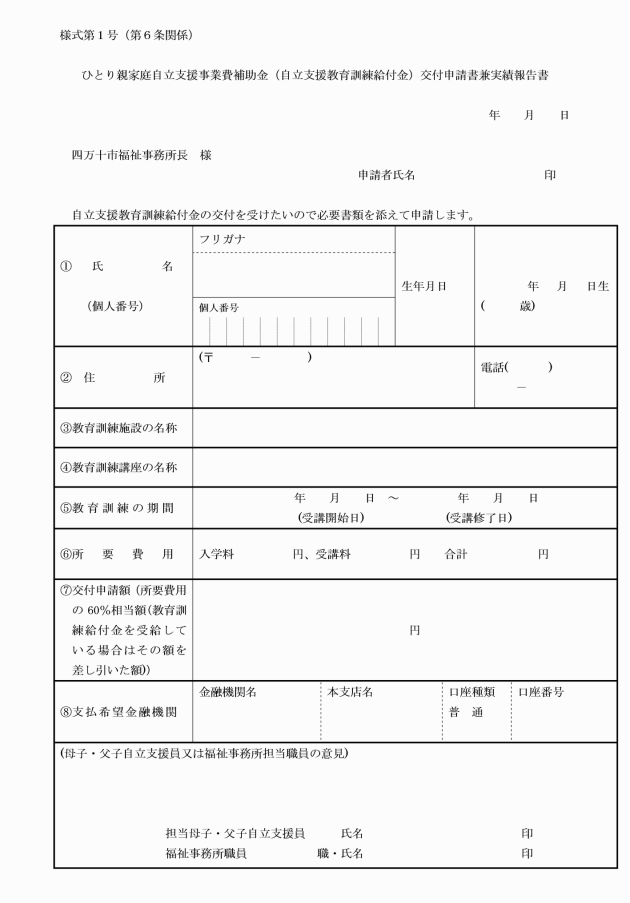

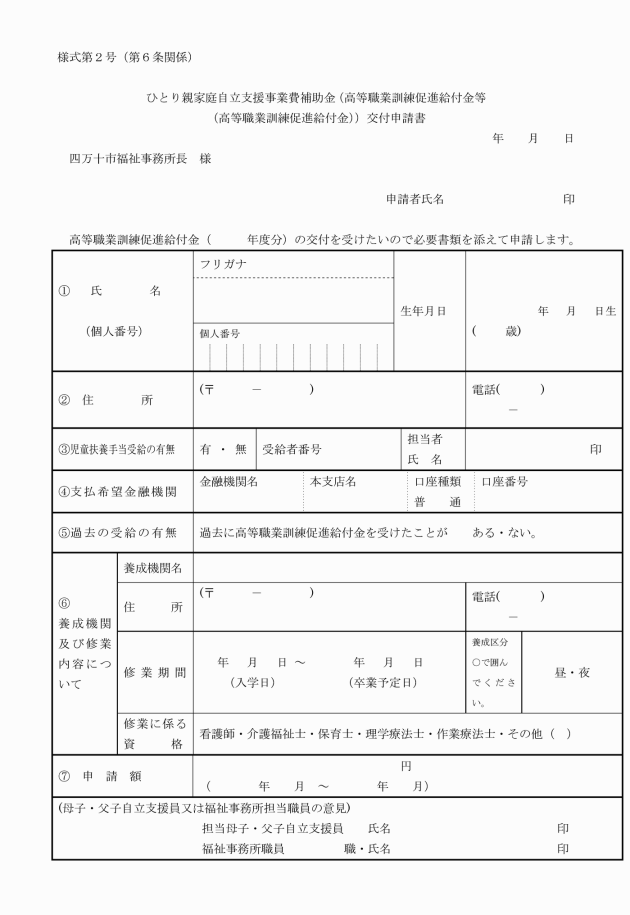

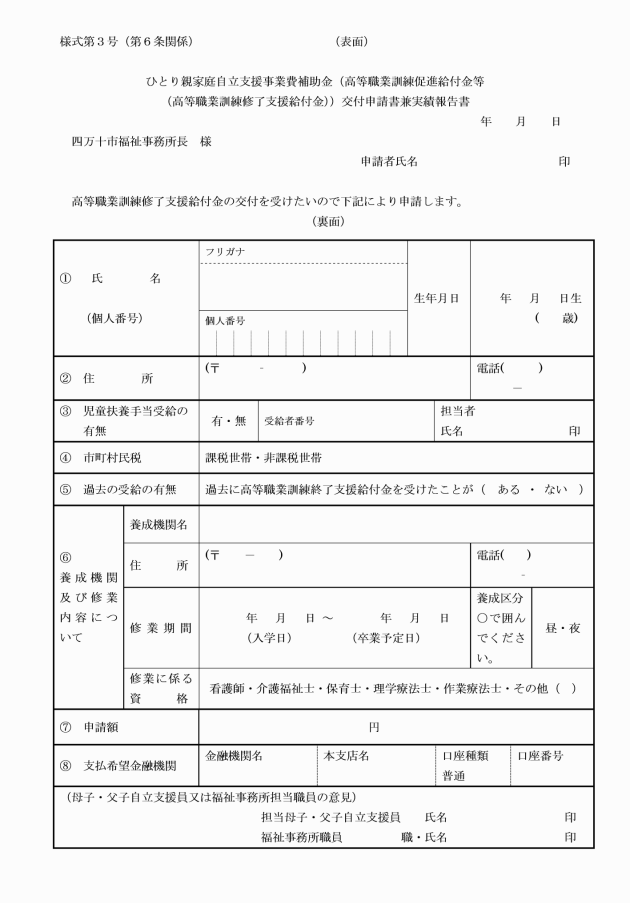

第6条 補助金の交付を受けようとするときは、第4条各号に掲げる経費ごとに、様式第1号、第2号又は第3号による交付申請書に必要書類を添付し、実施要領に定める期日までに四万十市福祉事務所設置条例(平成17年四万十市条例第108号)により設置された福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に提出するものとする。

(補助金の変更申請)

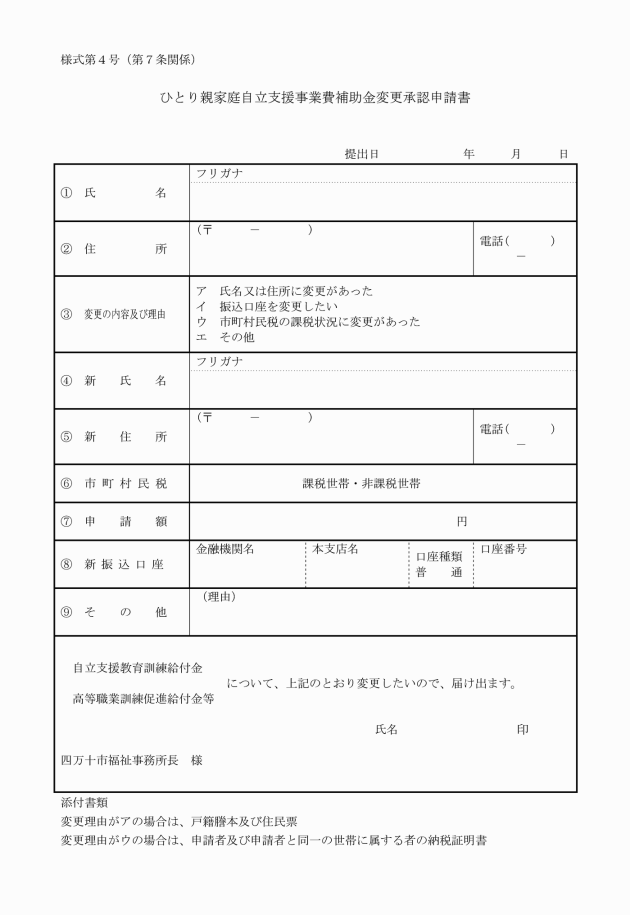

第7条 前条の規定による補助金の交付申請の内容に変更が生じたときは、次に定めるところにより福祉事務所長の承認を受けなければならない。

(1) 自立支援教育訓練給付金事業及び高等職業訓練促進給付金等事業については、補助対象者は、速やかにひとり親家庭自立支援事業費補助金変更申請書(様式第4号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(2) 高等職業訓練促進給付金等事業については、受講開始日が平成20年4月1日以降の者で、当該給付金資格者若しくは当該給付金資格者と同一の世帯に属する者(当該給付金資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該給付金資格者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき(市町村民税が課されない当該給付金資格者の課税の状況が変わったときにおいて、母子家庭自立支援給付金又は父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる場合を除く)若しくは世帯を構成する者(当該給付金資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該給付金資格者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由がある場合を除き、14日以内に前号の申請を行わなければならない。

(審査)

第8条 受給要件の審査に当たっては、必要に応じて審査委員会を開催し、その緊急性や必要性について考慮して判定する。

2 審査委員会の設置及び運営に関しては、市長が別に定める。

(補助金の交付方法)

第10条 補助金の交付方法は、次のとおりとする。

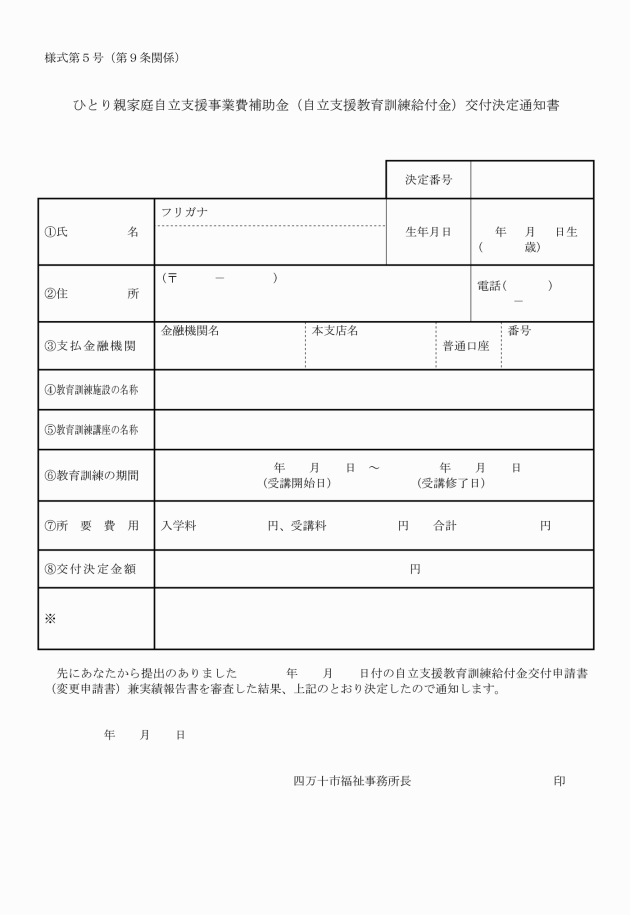

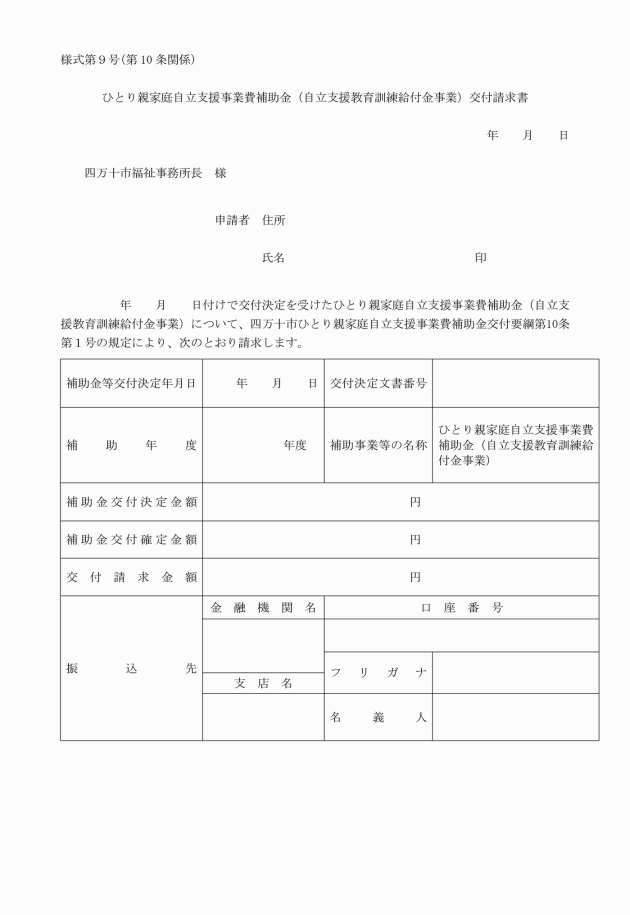

(1) 自立支援教育訓練給付金事業

補助金は、受講を修了した者に対して精算払するものとする。給付金資格者が補助金の交付を受けようとするときは、ひとり親家庭自立支援事業費補助金(自立支援教育訓練給付金事業)交付請求書(様式第9号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

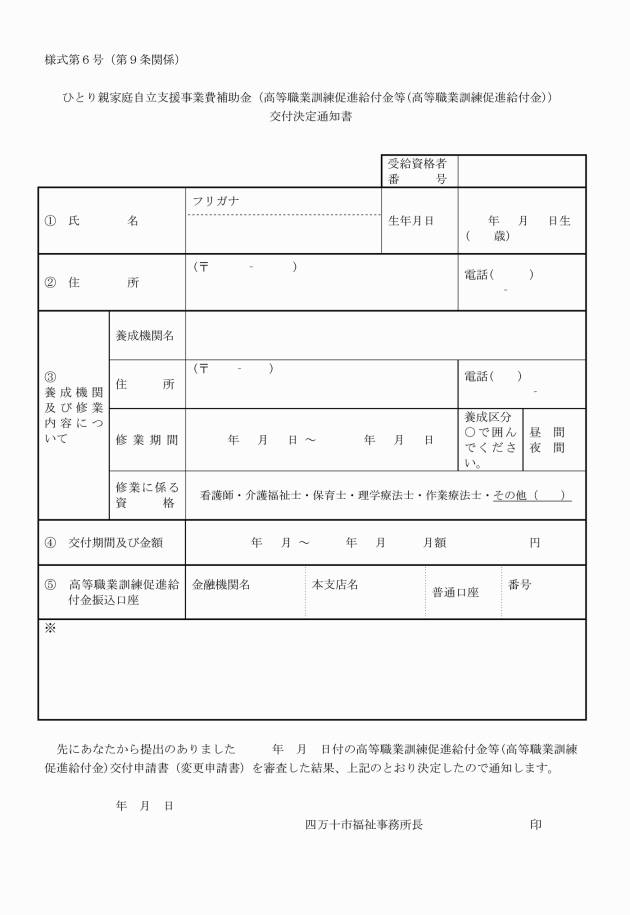

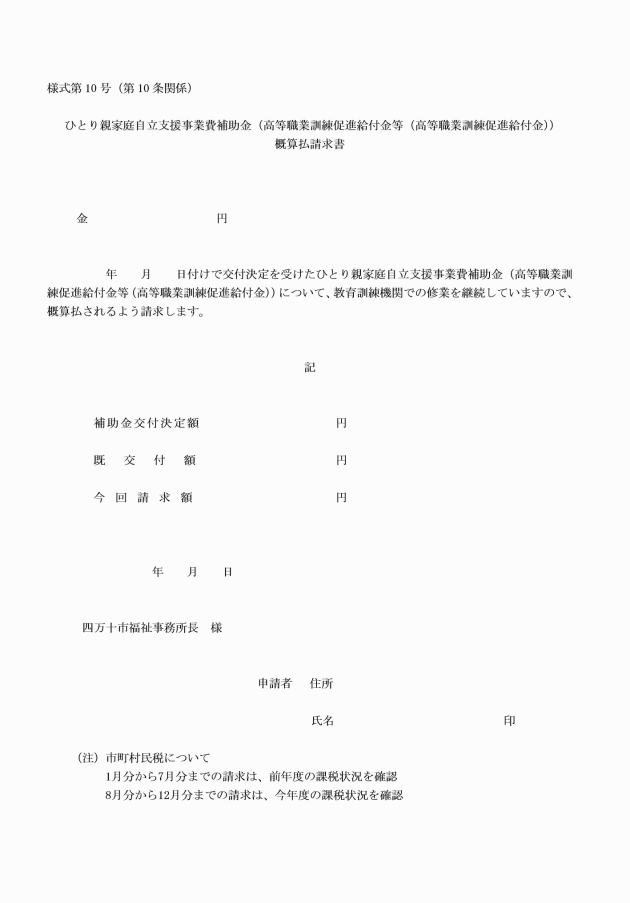

(2) 高等職業訓練促進給付金等事業

ア 訓練促進給付金

福祉事務所長は、必要があると認めたときは、補助金の概算払を行うことができる。給付金資格者が補助金の概算払を受けようとするときは、ひとり親家庭自立支援事業費補助金(高等職業訓練促進給付金等(高等職業訓練促進給付金))概算払請求書(様式第10号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

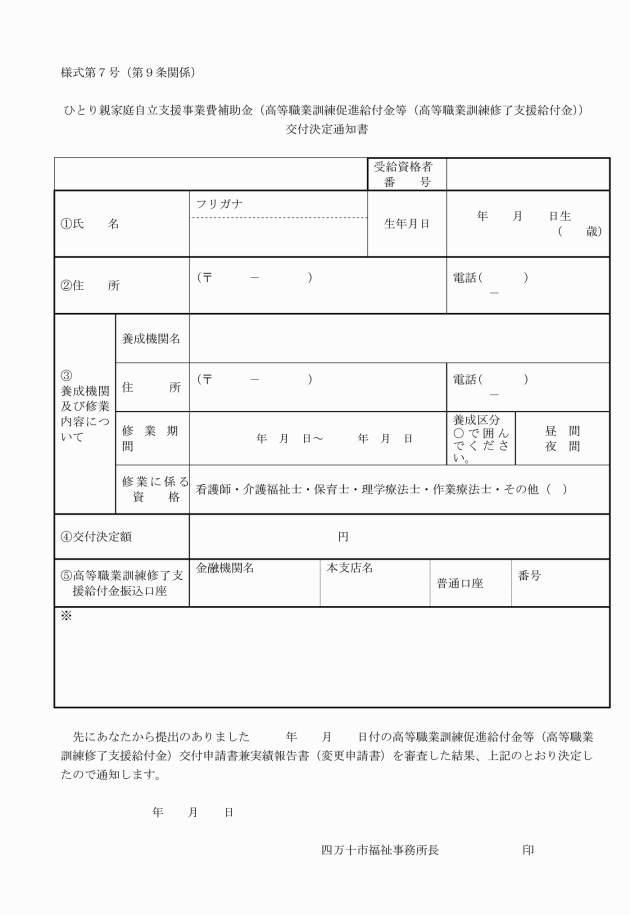

イ 修了支援給付金

補助金は、修了日を経過した者に対して精算払いするものとする。

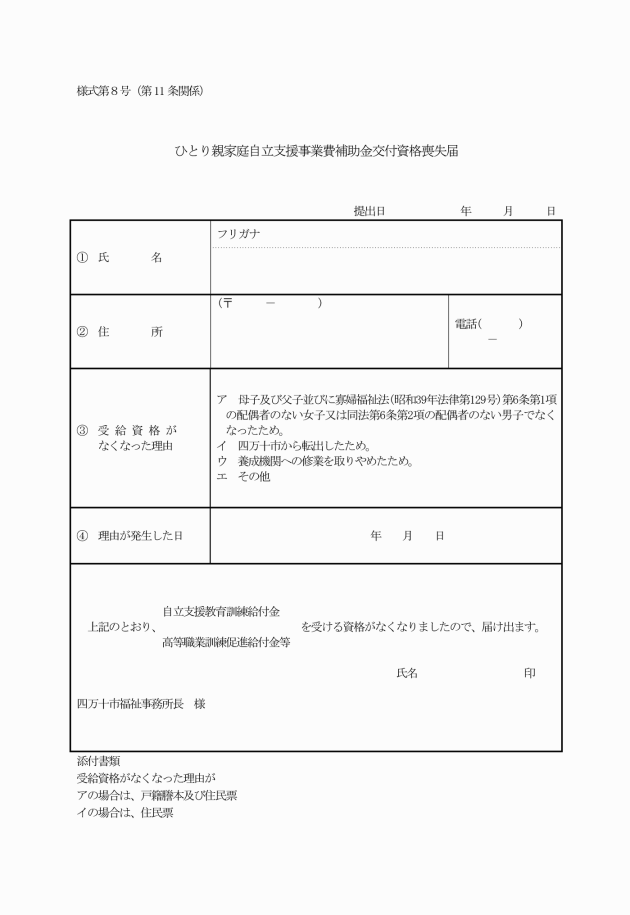

(補助の取消し)

第11条 給付資格者が、母子家庭若しくは父子家庭でなくなったとき、又は修業の取りやめ等により補助要件に該当しなくなったときは、ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付資格喪失届(様式第8号)による資格喪失届に必要書類を添付して、当該事実が発生したときから14日以内に福祉事務所長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

2 福祉事務所長は、前項による届出を受けたとき、又は給付金資格者が偽りその他不正な手段により交付を受けたときは、その補助決定を取り消さなければならない。また、遅滞なく、その旨を当該給付金資格者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 給付金資格者は、次により実績報告書を提出しなければならない。

(1) 自立支援教育訓練給付金事業

給付金資格者は、自立支援教育訓練給付金事業実施要領に定める補助金の交付申請期限までに、ひとり親家庭自立支援事業費補助金(自立支援教育訓練給付金)交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

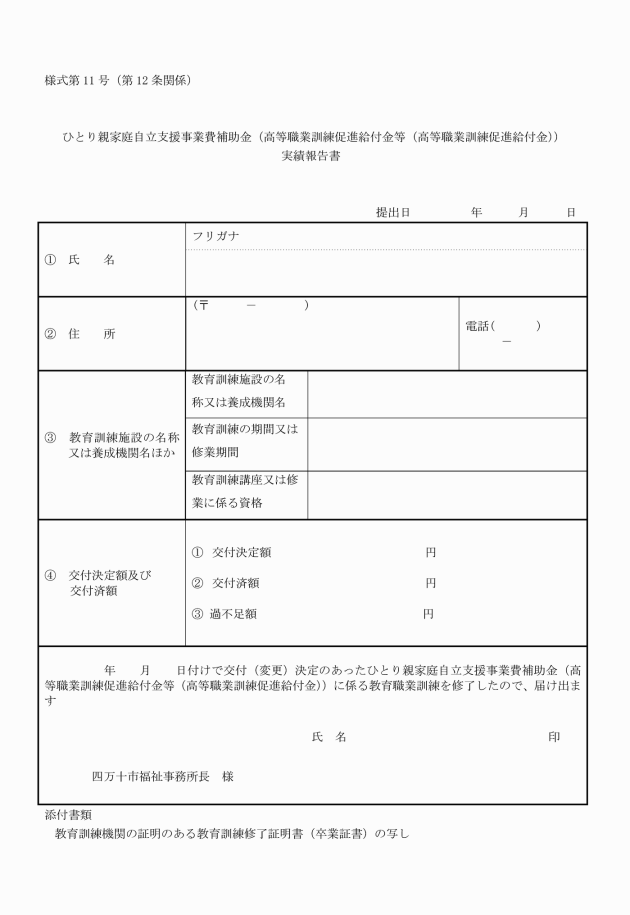

(2) 高等職業訓練促進給付金等事業

ア 訓練促進給付金

給付金資格者は、補助事業が完了した日若しくは取り消した日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月15日までのいずれか早い日までにひとり親家庭自立支援事業費補助金(高等職業訓練促進給付金等(高等職業訓練促進給付金))実績報告書(様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

イ 修了支援給付金

給付金資格者は、高等職業訓練促進給付金等事業要領に定める補助金の交付申請期限までに、ひとり親家庭自立支援事業費補助金(高等職業訓練促進給付金等(高等職業訓練修了支援給付金))交付申請書兼実績報告書(様式第3号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(暴力団の排除)

第13条 市長は、四万十市暴力団排除条例(平成23年四万十市条例第3号。以下「暴排条例」という。)第9条の規定に基づき、給付資格者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合においては、規則第5条に規定する交付決定を行わず、又は取り消すものとする。この場合において、市長は、給付資格者に対し、既に交付した補助金の全部の返還を命ずるものとする。

(1) 暴力団(暴排条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 暴力団員等(暴力団員又は暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)をいう。)であるとき。

(3) その行う事業に関し、暴力団の利用した事実があるとき。

(4) その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をした事実があるとき。

ア 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をすること。

イ 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。

ウ 暴力団の活動又は運営に協力する目的で、相当の対償のない利益の供与をすること。

オ 暴力団員等に対し、不当に優先的な取扱いをすること。

(5) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(6) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(7) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(8) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(9) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(10) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(11) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(12) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(その他)

第14条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の中村市母子家庭自立支援事業費補助金交付要綱(平成15年中村市告示第67号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成19年9月25日訓令第24号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、既に教育訓練を開始している者に係る自立支援教育訓練給付金の給付については、なお従前の例による。

附則(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成20年7月3日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の訓令の規定にかかわらず、対象講座の受講開始日が平成20年3月31日以前のものは、なお、従前の例による。

附則(平成21年3月19日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の四万十市母子家庭自立支援事業費補助金交付要綱の規定は、対象講座の受講開始日が平成20年4月1日以降のものについて適用し、当該日が同日前のものに対する規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成21年7月3日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の訓令第5条第2号アの規定は、平成21年6月分の給付金から適用する。

附則(平成24年6月25日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附則(平成26年1月14日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成26年7月1日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の要綱の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、当分の間使用できるものとする。

附則(平成26年12月10日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成27年6月19日訓令第20の3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成27年12月28日訓令第31号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年6月21日訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の四万十市ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付要綱、四万十市自立支援教育訓練給付金事業実施要領及び四万十市高等職業訓練促進給付金等事業実施要領の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成29年5月22日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附則(平成31年3月12日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年8月9日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。