○四万十市競争入札心得

平成17年4月10日

訓令第46号

(目的)

第1条 一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)の取扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、四万十市契約規則(平成17年四万十市規則第43号。以下「規則」という。)その他法令で定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

(競争入札の参加者)

第2条 競争入札に参加できる者は、次のとおりとする。

(1) 一般競争入札においては、入札参加資格が有るとの通知を受けた者

(2) 指名競争入札においては、指名通知を受けた者

2 入札参加者は、代理人をして入札させることができる。この場合、入札参加者は、その代理人に委任状を持参させなければならない。

(入札保証金)

第3条 入札参加者は、入札執行前に、見積金額の100分の10以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 入札者は、前項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が市長が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。

3 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。

4 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、入札執行職員の確認を受け、その前面においてこれを封かんのうえ、封皮に記名押印して提出しなければならない。

5 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を入札執行職員に提出しなければならない。

6 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後にその受領書と引換えにこれを還付する。

7 入札に関し不正の行為があったときは、入札保証金は市に帰属する。

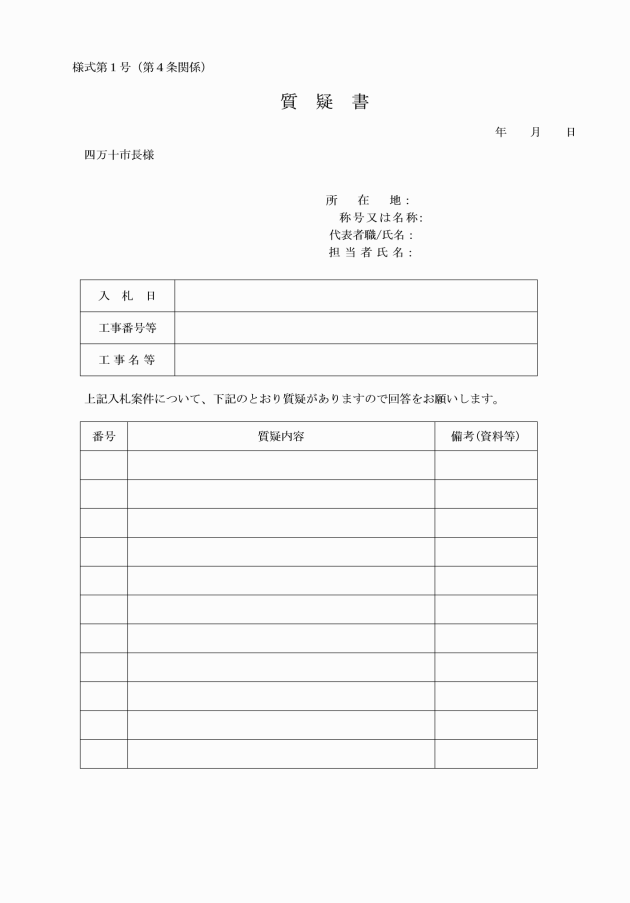

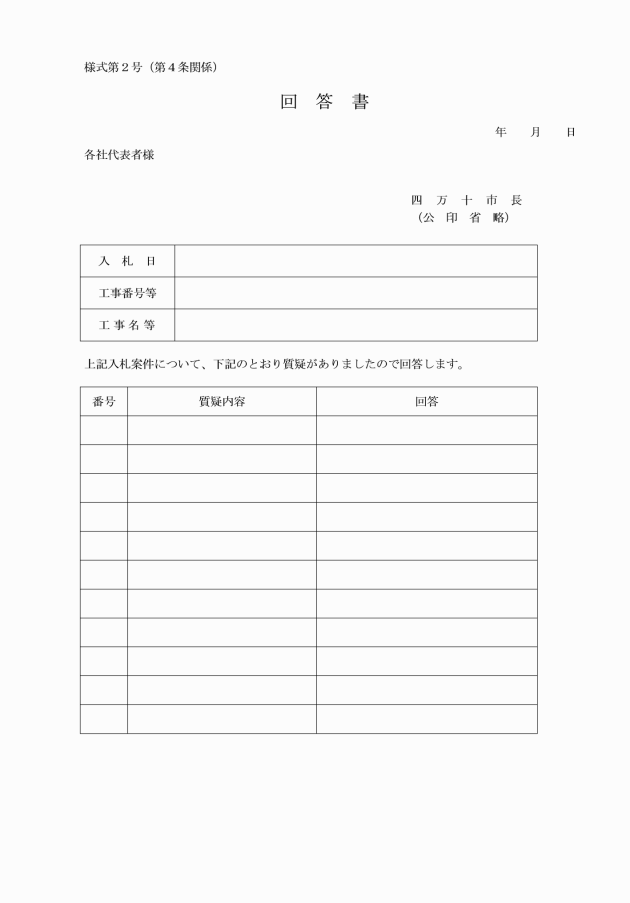

(入札の基本的事項)

第4条 入札参加者又はその代理人(以下「入札者」という。)は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載して入札しなければならない。

2 入札者は、指定の日時及び場所に出席し、入札書を用いて所定の入札箱に投かんしなければならない。ただし、入札書の郵送を認めた場合は、この限りでない。

4 入札条件等に明示して、見積根拠資料、配置予定技術者届出書等の提出を求められている場合は、入札執行職員に提出し、その確認を受けた後でなければ入札することができない。なお、この場合、当該資料の提出がないときは、第8条第13号により入札を無効とする。

5 入札者が代理人であるときは、委任状を入札執行者に提出し、その確認を受けた後でなければ投かんすることができない。

6 入札者は他の入札者の代理を兼ね又は2人以上の者の代理を兼ねることはできない。

7 入札書の記載事項について訂正又は字句を挿入したときは、必ずその箇所又は入札書の余白に押印し、必要事項を記載しなければならない。ただし、金額を訂正することはできない。

8 入札書の金額は、1円未満の端数をつけることはできない。1円未満の端数をつけたものがあるときは、その端数の金額は記載のないものとして取扱うものとする。

9 入札者は、いったん投かんした入札書について、取替え、訂正又は取消しすることはできない。

10 入札者は、入札場所又は入札執行職員の指定する場所に待機しなければならない。無断で入札場所等を離れた者、入札時間に入札しない者は、辞退したものとして取扱う。

11 入札執行中は、入札者間の私語及び放言並びに携帯電話等の使用を禁ずる。指示に従わないときは、投かん後であっても入札の辞退があったものとして取扱う。

12 その他、入札執行中は入札執行者の指示に従わなければならない。入札執行職員の指示に従わないときは入札者を退席させ、当該入札日に執行する以後の入札に参加させない。また、この場合及び投かん後にあっては、入札の辞退があったものとして取扱う。

13 次の場合には、入札を行わない。

(1) 一般競争入札において、当該公告における入札参加資格要件を満たす申請者がないとき。

(2) 指名競争入札において、入札の辞退等により入札者が1者となったとき。

(3) 全ての入札において、入札参加者が1者もいなくなったとき。

14 一般競争入札においては、市が入札参加資格確認結果通知書で入札参加を認めた者が1者でもあるときは、入札を行う。

(入札執行の取止め等)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期若しくは取止め又は当該入札者を入札に参加させないことがある。

(1) 天災その他やむを得ない理由があるとき。

(2) 入札者が連合し、又は不穏の行動をなす場合等、入札を公正に執行することができないと認められるとき。

(3) 入札の公告をした後、開札前に設計違算が判明した場合であって、設計内容の違算が施工条件、入札の公平性を害さない程度に軽微であると認められないとき。

(公正な入札の確保)

第6条 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札者は、入札に当たって競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札者は、落札者の決定の前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

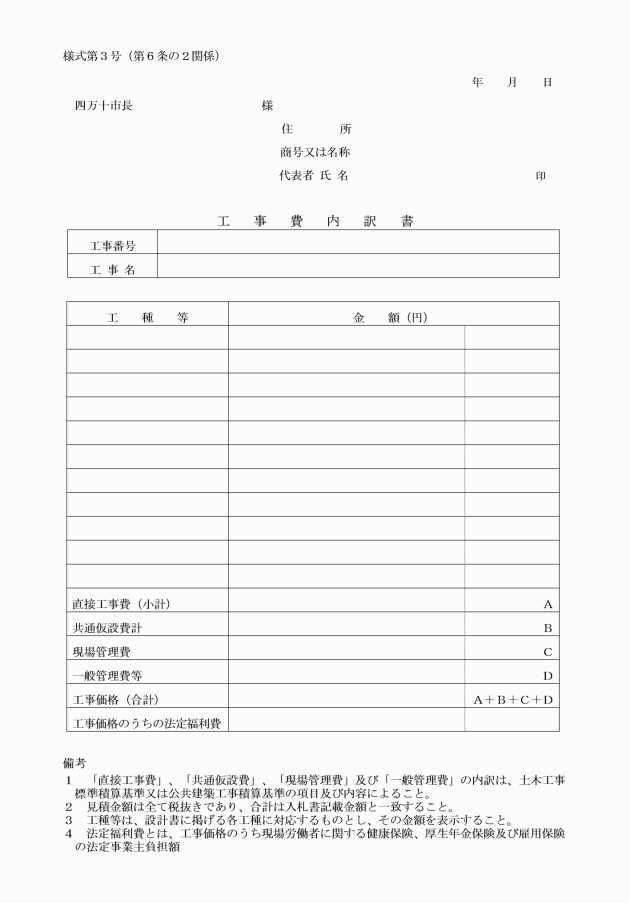

(工事費内訳書)

第6条の2 入札者は、建設工事に係る入札において、入札に際し、入札金額に係る積算の内訳を明らかにした工事費内訳書(以下「工事費内訳書」という。)を提出しなければならない。

2 工事費内訳書は、入札会場で作成することは認めず、その作成権限を代理人に委任することはできない。

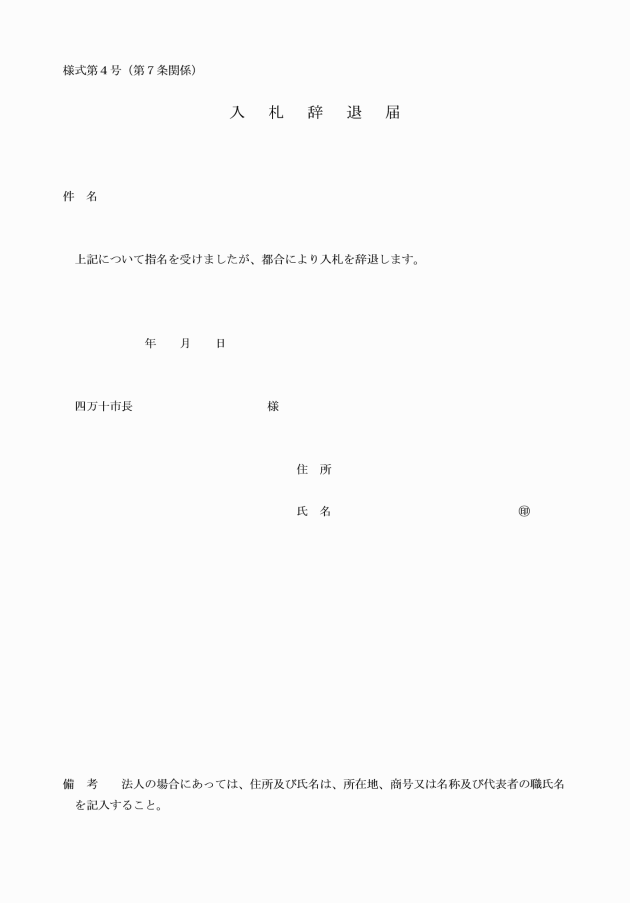

(入札の辞退)

第7条 入札者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第4号)を入札担当課に直接持参し又は郵送すること。ただし、郵送による場合は、入札執行日の前日までに到達するものとする。

(2) 入札執行中にあっては、前号の入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行職員に直接提出すること。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けない。

(無効の入札)

第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。

(2) 入札者が同一の入札について2以上の入札をしたとき。

(3) 他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札をしたとき。

(4) 入札書の金額を訂正したとき又は未記入のとき。

(5) 入札保証金(これに代わる担保を含む。)が所定の額に満たないのに入札をしたとき。

(6) 入札書に記名、入札案件名及び証印が誤脱し、又は確認できないとき。

(7) 再度の入札をした場合においてその入札の数が1であるとき。

(8) 入札に際して不正の行為があったと認められるとき。

(9) 郵便による入札が指定時刻までに到達しなかったとき。

(10) 代理人が委任状を持参しないで入札をしたとき。

(11) 所定の入札箱に投かんしなかったとき。

(12) 執行中以外の入札に係るものを投かんしたとき。

(13) その他市長が定めた入札に関する条件に違反したとき。

(失格の入札)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その者を失格とする。

(1) 最低制限価格を下回った価格の入札をしたとき。

(2) 建設工事に係る入札において、工事費内訳書を提出しないとき。

(3) 工事費内訳書と入札書記載の工事名又は工事番号が異なる、工事費内訳書記載の合計金額と入札金額が一致しない等により、当該入札案件のものと特定できないとき(軽微な誤りである場合を除く。)。

(落札者決定の方法)

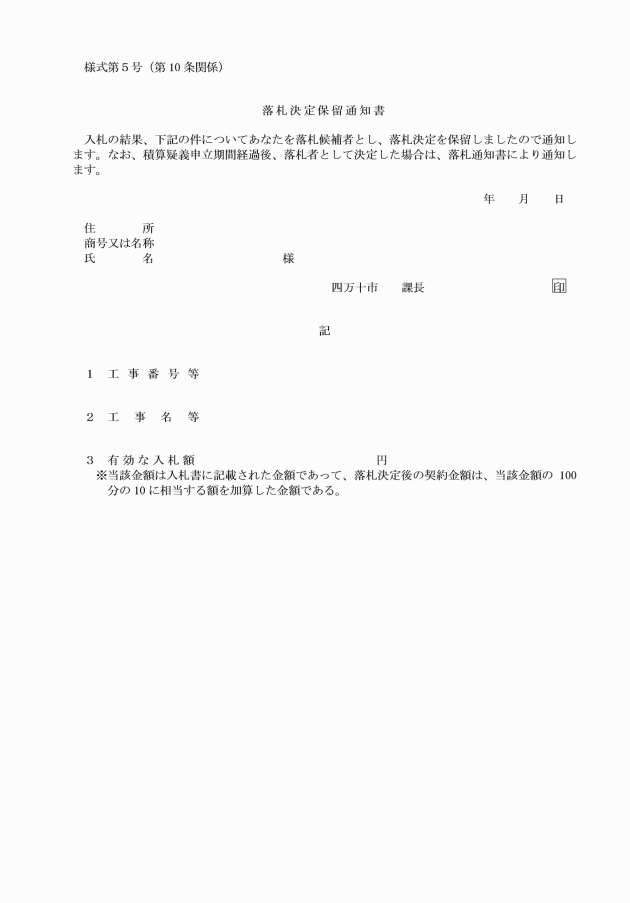

第10条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、第2項に該当する場合を除く。

2 工事又は製造その他の請負契約において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(1) 当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められたとき。

(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。

(3) 建設工事に係る入札であるとき。

(4) その他やむを得ない事情があるとき。

5 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。また、建設工事に係る入札において、積算疑義申立てに伴う確認結果により、落札候補者が変更となり同価格の入札をした者が2人以上となったときは、速やかに日時を設定し、くじを引かせて落札者を決定する。

6 前項の場合において、当該入札をした者の内くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(再度入札等)

第11条 開札した場合において、落札とすべき入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、再度入札を行う前に入札の辞退等により入札者が1人となったときは、この限りでない。

2 再度入札は、2回(初度入札を含め3回)まで行う。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札者は再度入札に参加することができない。

(2) 第7条第1項の規定により辞退したとき。

(4) 第9条の規定に基づき失格とされたとき。

4 再度入札において、前回の入札の最低入札価格以上の価格を記載した入札者は、辞退の意思表示があったものとして取り扱うものとする。この場合において、次回の再度入札に参加することができない。

5 建設工事に係る入札における再度入札に当たって、入札者は工事費内訳書の提出を要しないものとする。

(1) 一般競争入札

入札参加資格要件の見直しが可能なときは、当該要件を見直した上で改めて公告し更改入札を行う。

(2) 指名競争入札

新たに別の入札参加者を指名して更改入札を行う。ただし、第4条第13項第2号による入札不成立の場合には、当該入札者を再指名することを妨げない。

2 前項の規定により更改入札を行っても落札者が得られないとき又は更改入札を行うことが困難なときは、次の者と政令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約の見積合わせを行うことができる。

(1) 入札参加者が1者しかなく入札不成立であった場合は、当該入札参加者

(2) 入札参加者が1者もなく入札不成立であった場合は、当該入札に係る事業を遂行できると認められる者

(3) 入札は行われたが落札者が得られなかった場合は、当初入札及び更改入札(再度入札が行われた場合は、当該再度入札を含む。)を通じて、失格となった者を除き最低価格の入札者

(契約書等の提出)

第13条 落札者は、落札決定の日から10日以内に契約書の案に記名押印し、提出しなければならない。ただし、契約担当者が別途その期日について定めたときは、この限りでない。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しない時は、落札決定を取り消す。

3 前項において、落札決定を取り消した場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。ただし、工事又は製造その他の請負契約において、あらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格と最低制限価格の範囲内で申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みした者を落札者とする。

(契約の確定)

第14条 契約書を作成するにあっては、契約当事者双方が記名押印したときに当該契約は確定する。ただし、次の各号に掲げる契約については、四万十市議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により契約当事者双方が記名押印した仮契約を締結する。

(1) 予定価格15,000万円以上の工事又は製造の請負

(2) 予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000m2以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払い

2 落札者は、契約保証金に代わる担保の提供又は契約保証金の免除(規則第35条第8号による免除を除く。)の承認を受ける場合には、落札決定後速やかに契約担当者が指示する書類等を提出しなければならない。

(異議の申立)

第16条 入札者は、入札後この心得又はあらかじめ示された入札条件仕様書、設計書、図面、契約書、現場条件等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。ただし、建設工事に係る入札においては、四万十市建設工事に係る設計違算及び積算疑義申立て手続きに関する要綱によるものとする。

附則

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

附則(平成26年2月27日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月25日訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に指名通知を行う指名競争入札から適用する。

附則(令和元年9月30日訓令第10号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年12月23日訓令第38号)

この訓令は、令和3年1月4日から施行し、同日以後に指名通知を行う指名競争入札から適用する。

附則(令和5年11月13日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知を行う指名競争入札から適用する。