○四万十市下水道条例施行規程

令和2年3月31日

訓令第18号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 排水設備の設置基準(第2条―第8条)

第3章 指定工事店(第9条―第27条)

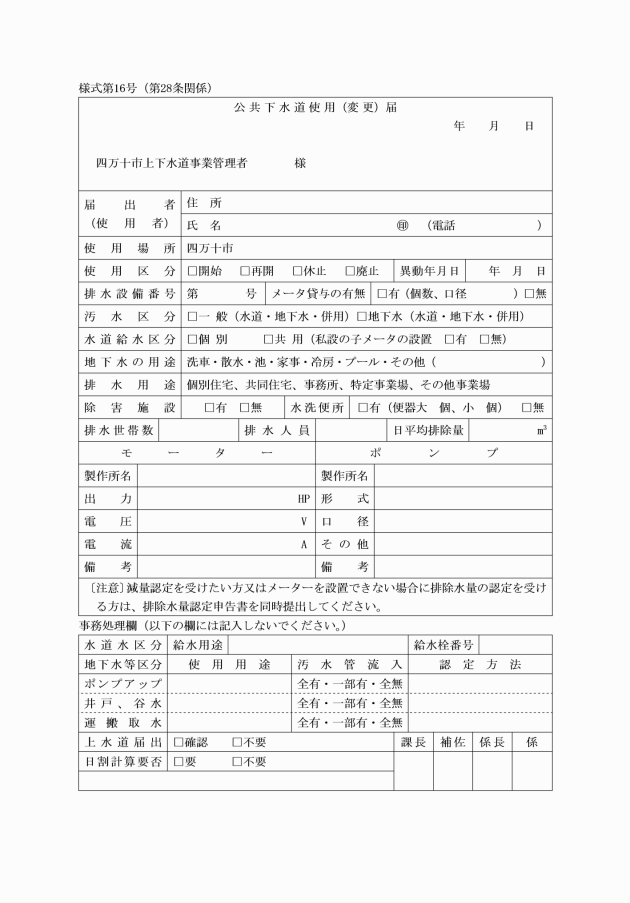

第4章 公共下水道の使用(第28条―第32条)

第5章 公共下水道の構造の基準(第33条―第36条)

第6章 終末処理場の維持管理(第37条)

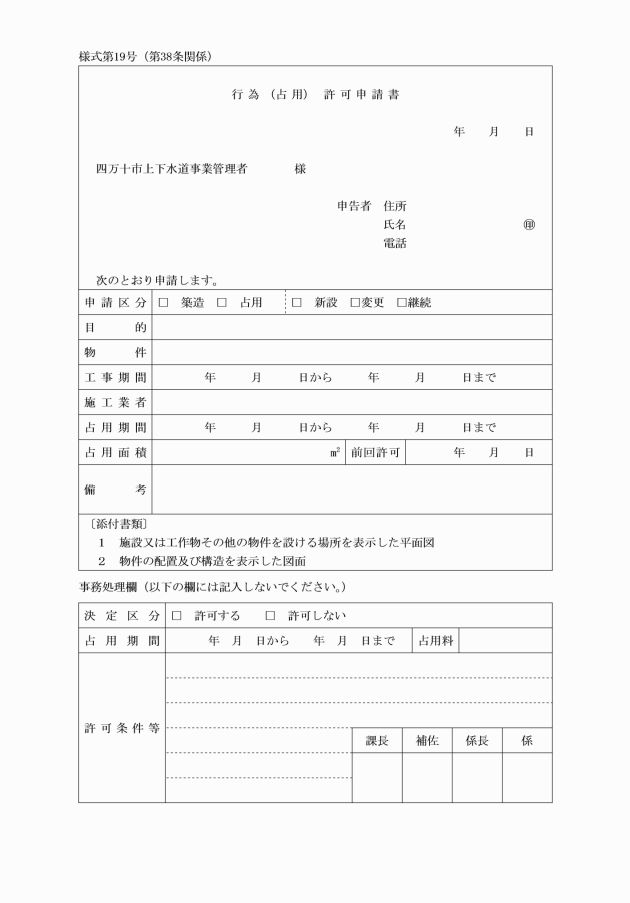

第7章 行為の許可及び占用申請(第38条)

第8章 雑則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市下水道条例(平成17年四万十市条例第182号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 排水設備の設置基準

(排水設備の固着箇所等)

第2条 条例第5条第2号に規定する排水設備を取付管等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 取付管の接続孔の管底高に食い違いの生じないようにすること。

(2) 勾配に注意して差し入れ、その周囲をモルタルで目地し、管内面にはみだした目地モルタルを完全に取り除くこと。

(3) 前2号により難い特別の事由があるときは、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を受けなければならない。

(屋内排水設備の構造等)

第3条 排水管へ直結する器具にはトラップを設け、封水深は5センチメートル以上10センチメートル以下とし、封水を失いにくい構造とする。

2 管径は、次に掲げる事項を考慮し決定するものとする。

(1) 器具排水管は、器具トラップの口径以上で、かつ、30ミリメートル以上とする。

(2) 排水管は、立て管、横管いずれの場合も、排水の流下方向の管径を縮小してはならない。

(3) 排水横枝管の管径は、これに接続する衛生器具のトラップの最大口径以上とする。

(4) 排水立て管の管径は、これに接続する排水横枝管の管径以上とし、立て管上部を細く、下部を太くするような構造にしてはならない。

3 排水横管の勾配は、次表に定める値を標準とする。

管径(ミリメートル) | 勾配 |

65 | 50分の1以上 |

75,100 | 100分の1以上 |

125 | 150分の1以上 |

150 | 200分の1以上 |

4 屋内排水管には、原則として鋳鉄管、鉛管等の金属管を使用するが、配管場所の状況及び排水量等によっては、硬質塩化ビニール管等を使用する。

(屋外排水設備の構造等)

第4条 管の材料及び構造は、流量、水質、土被り、強度及び形状を考慮して、硬質塩化ビニール管、鉄筋コンクリート管、陶管等を使用する。

2 管の基礎は、使用管種、土質、土被り等から決定するものとするが、一般的には、次に掲げるところによるものとする。

(1) 鉄筋コンクリート管及び陶管は、砕石基礎とする。ただし、管に加わる荷重が大きい場合は、コンクリート基礎とし、又は軟弱地盤に敷設する場合等必要なときは、はしご基礎等を併用する。

(2) 塩化ビニール管は、砂基礎を原則とするが、軟弱地盤に敷設する場合には、必要に応じあらかじめ砕石等を入れて支持力を増し沈下等を防止する。

3 ますの配置、材質、大きさ及び構造等は、次の事項を考慮して定めるものとする。

(1) ますの配置は、排水管の会合点、屈曲点及びその他維持管理上必要な所に設けるものとし、そのうち最終ますについては、できるだけ取付管に近い位置に設けるものとする。

(2) ますの材質は、鉄筋コンクリート、プラスチック等とする。

(3) ますの形状は、円形又は方形とし堅固で耐久性があり、かつ、維持管理が容易な構造とする。

(4) ますの基礎は、その種類及び設置条件を考慮して適切なものとする。

(附帯設備)

第5条 排水設備を設置するときは、次に掲げる附帯設備を設けなければならない。ただし、建物又は土地の状況その他により管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) ごみ除け装置 炊事場、浴室、洗濯場その他の汚水流出口には、塵かいその他の固形物の流下を止めるために必要な、目幅8ミリメートル以下のごみ除け装置を設けること。

(2) 油脂遮断装置 油脂販売所、自動車修理工場、料理飲食店、印刷所、ガソリン給油所その他の油脂類を多量に排出するはけ口には、油脂遮断装置を設けること。

(3) 土砂遮断装置 洗車場、資材置場等で、土砂、砂利その他これに類するものを多量に排出する場所には、適当な土砂遮断装置を設けること。

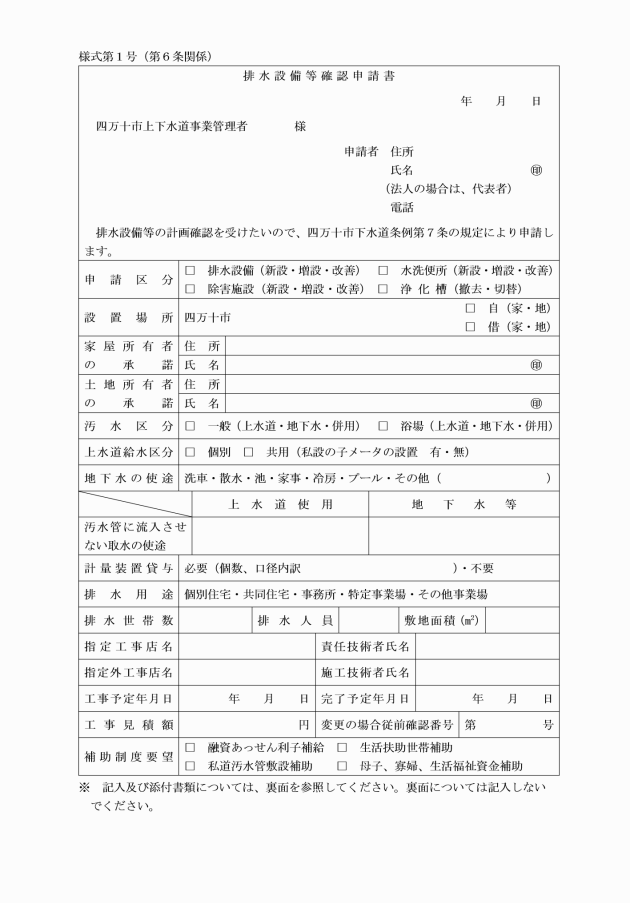

(1) 排水設備等確認申請書に添付すべき書類

ア 周辺付近の案内図

イ 申請地の境界線とその面積

ウ 申請地付近の道路及び公共下水道の位置

エ 申請地内の建築物、炊事場、浴室、洗濯場及び便所その他の汚水を排除する施設の位置

オ 申請地内の排水設備の配置(管の内径、延長及び勾配並びにますの規格等)

カ 申請地の地表勾配又は管渠勾配を表した縦断面図

キ 除害施設、附帯設備又はトラップ等を設けるときは、その配置並びに形状、寸法及び能力等を表示した図面

ク 他人の排水設備を使用するときは、その配置

ケ 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その所有者の同意書

コ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

サ 排水設備等の工事費見積書

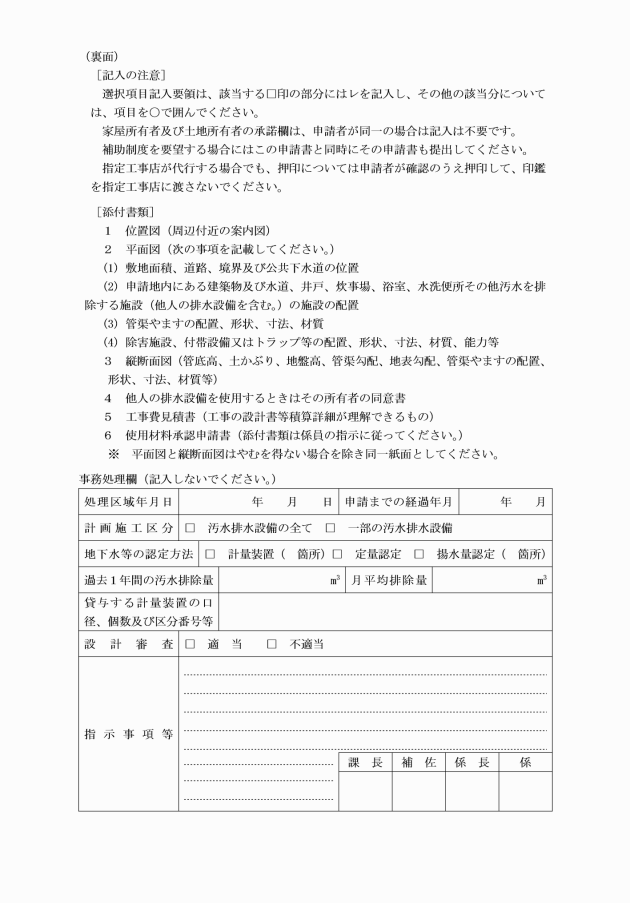

(2) 使用材料承認申請書に添付すべき書類は、使用する材料のメーカーカタログ等性能を明らかにした書類とする。

2 完了検査には、当該工事を行った責任技術者を立ち会わせて行うものとする。

(汚水管に汚水を流入させない排水設備工事の取扱い)

第8条 公共下水道の汚水管に汚水を流入させない排水設備等のみに係る新設等の工事については、前2条の規定は適用しない。

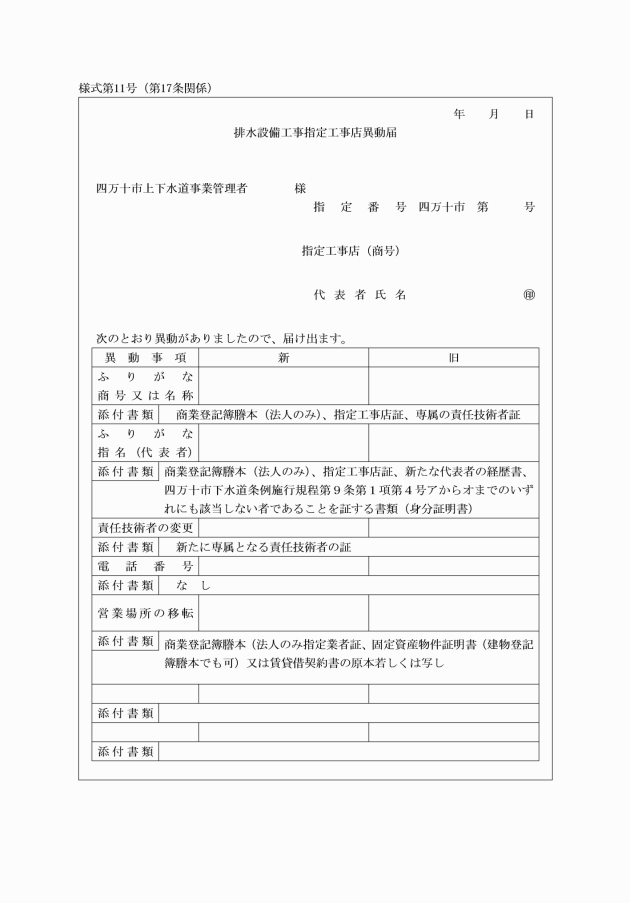

第3章 指定工事店

(1) 高知県内に営業所を有していること。

(2) 本市又は本市以外の高知県地区下水道協会(以下「協会」という。)に所属する市町村(以下「協会所属市町村」という。)において責任技術者としての登録を受けた者が1人以上専属していること。

(3) 排水設備工事の施行に必要な設備及び機械器具を有していること。

(4) 次のいずれにも該当しないものであること。

ア 経営者(法人にあっては、その役員)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

イ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者

ウ 本市又は本市以外の協会所属市町村において、指定工事店の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していないもの

エ 本市又は本市以外の協会所属市町村において、責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者のみを責任技術者として専属雇用しているもの

オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの

(責任技術者の資格条件)

第10条 責任技術者は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 協会が実施する責任技術者の資格認定のための試験(以下「試験」という。)に合格した者であること。

(2) 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

イ 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者

ウ 不法行為又は不正行為によって試験の合格又は本市若しくは本市以外の協会所属市町村において責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

(指定及び登録の時期)

第11条 指定工事店の指定及び責任技術者の登録は、毎年4月に行う。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、臨時にあらかじめ指定又は登録申請期日及び当該指定又は登録の有効期間を告示してこれを行うことができる。

2 前項の期間満了後引き続き指定又は登録の更新をしようとする場合は、期間満了前1月以内に指定又は登録の更新を受けなければならない。

3 前項の規定により責任技術者の登録の更新を受けようとする者は、協会が実施する更新講習をあらかじめ受講しなければならない。

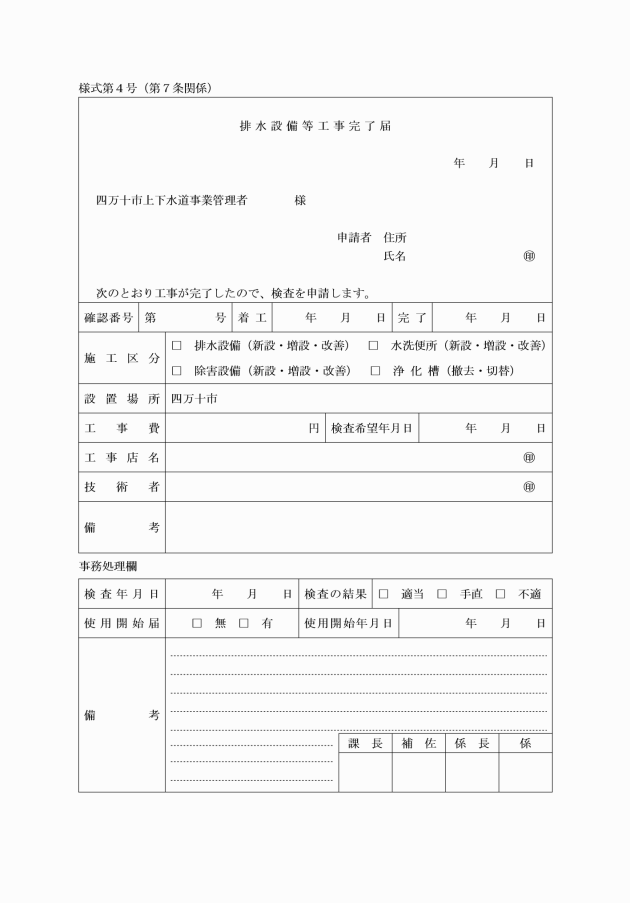

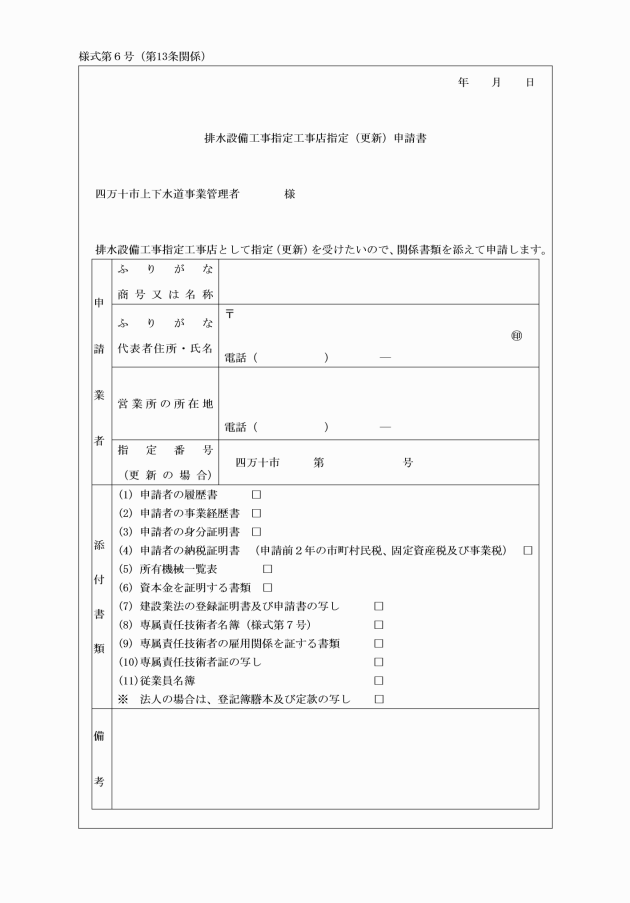

(指定工事店の指定等の申請)

第13条 指定工事店の指定又は指定の更新を受けようとする者は、3月10日(第11条ただし書の規定による場合は、その告示により指定した日)までに、排水設備工事指定工事店指定(更新)申請書(様式第6号)に、次の書類及び条例第24条第1項第1号に規定する手数料を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 申請者の履歴書

(2) 申請者の事業経歴書

(3) 申請者の身分証明書

(4) 申請者の納税証明書(申請前2年の市町村民税、固定資産税及び事業税)

(5) 所有機械一覧表

(6) 資本金を証明する書類

(7) 建設業法(昭和24年法律第100号)の登録証明書及び申請書の写し

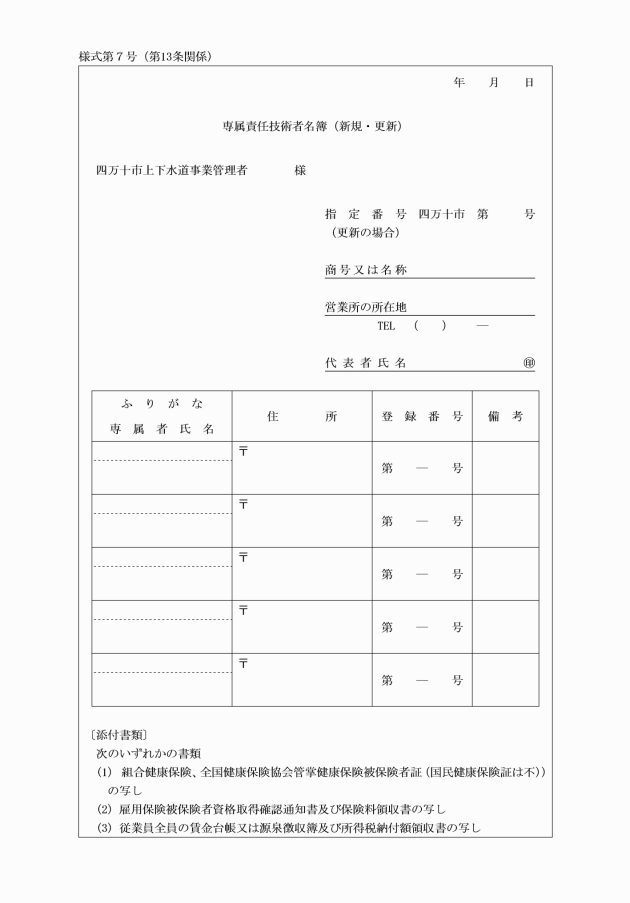

(8) 専属責任技術者名簿(新規・更新)(様式第7号)

(9) 専属責任技術者の雇用関係を証する書類

(10) 専属責任技術者の責任技術者証の写し

(11) 従業員名簿

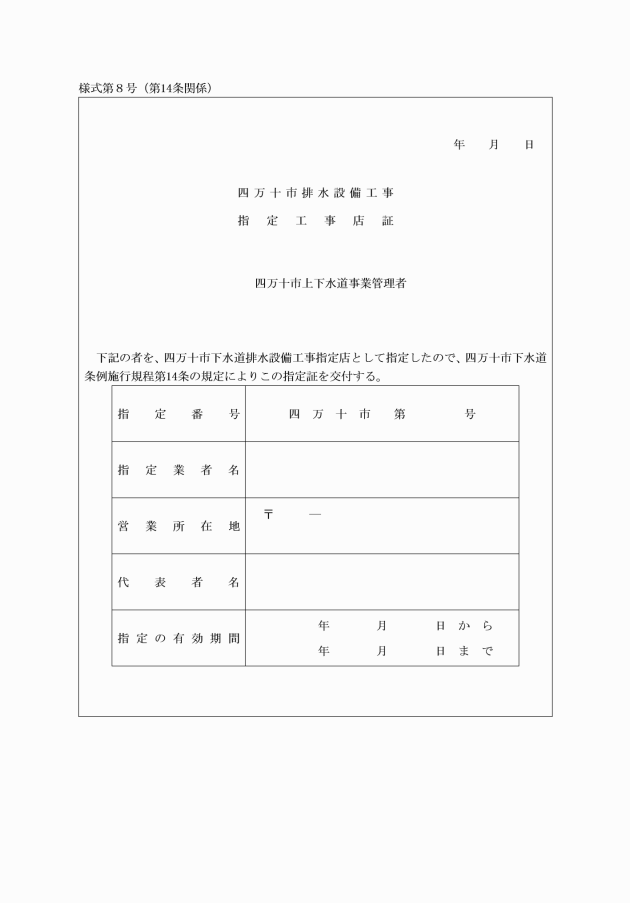

(指定証の交付及び告示)

第14条 管理者は、指定工事店を指定したときは、四万十市排水設備工事指定工事店証(様式第8号。以下「指定証」という。)を交付し、指定工事店名を告示する。

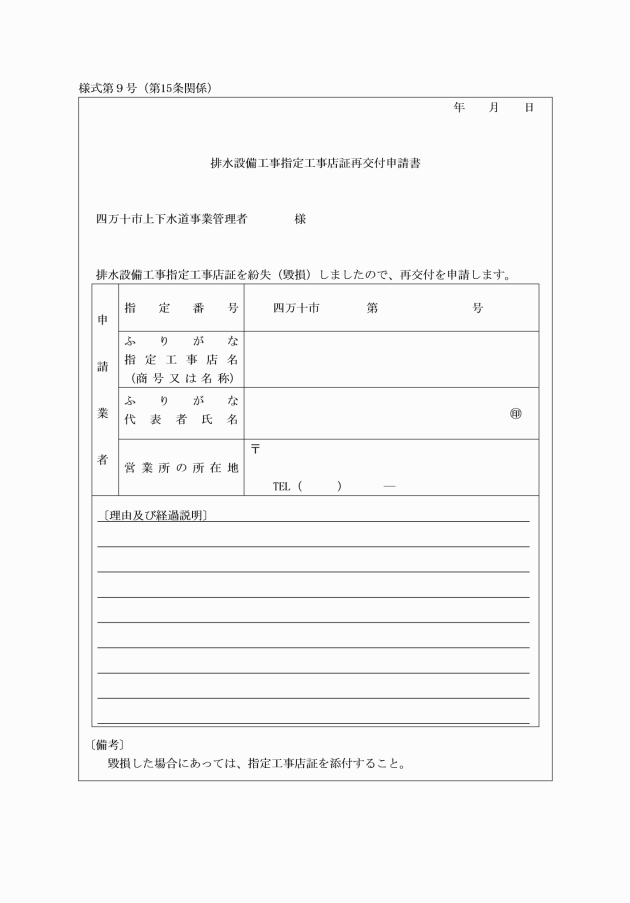

(指定証の再交付)

第15条 指定工事店は、指定証を紛失し、又は毀損したときは、排水設備工事指定工事店証再交付申請書(様式第9号)により管理者に申請して指定証の再交付を受けることができる。

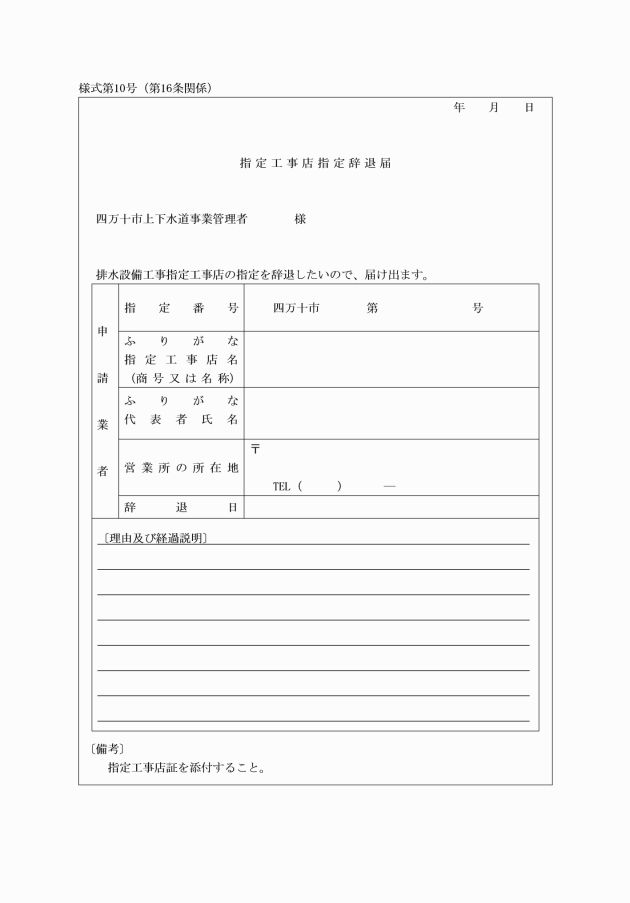

(指定の辞退)

第16条 指定工事店は、廃業その他の事由により指定工事店の指定を辞退しようとするときは、指定工事店指定辞退届(様式第10号)により管理者に届け出なければならない。

2 指定工事店は、第9条第1項第4号ア及びイのいずれかに該当するに至ったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。

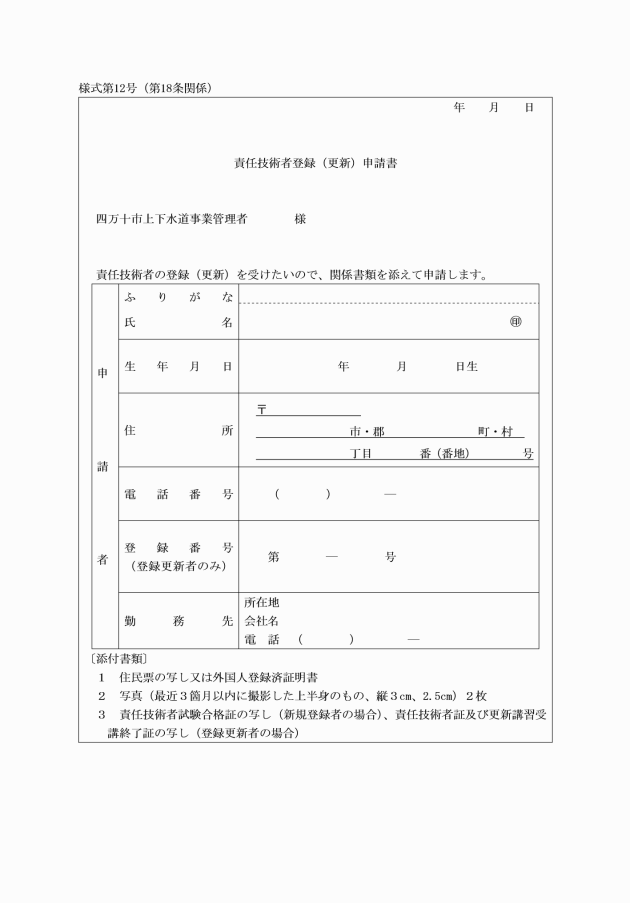

(責任技術者の登録等の申請)

第18条 責任技術者の登録又は登録の更新を受けようとする者は、管理者の指定する期日までに、責任技術者登録(更新)申請書(様式第12号)に次の書類及び条例第24条第1項第2号に規定する手数料を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し又は登録原票記載事項証明書

(2) 写真(3箇月以内に撮影した上半身のもので、縦3センチメートル、横2.5センチメートルのもの) 2枚

(3) 試験に合格したことを証する書類(更新の場合にあっては、次条に定める排水設備工事責任技術者証及び更新講習を受講したことを証する書類)

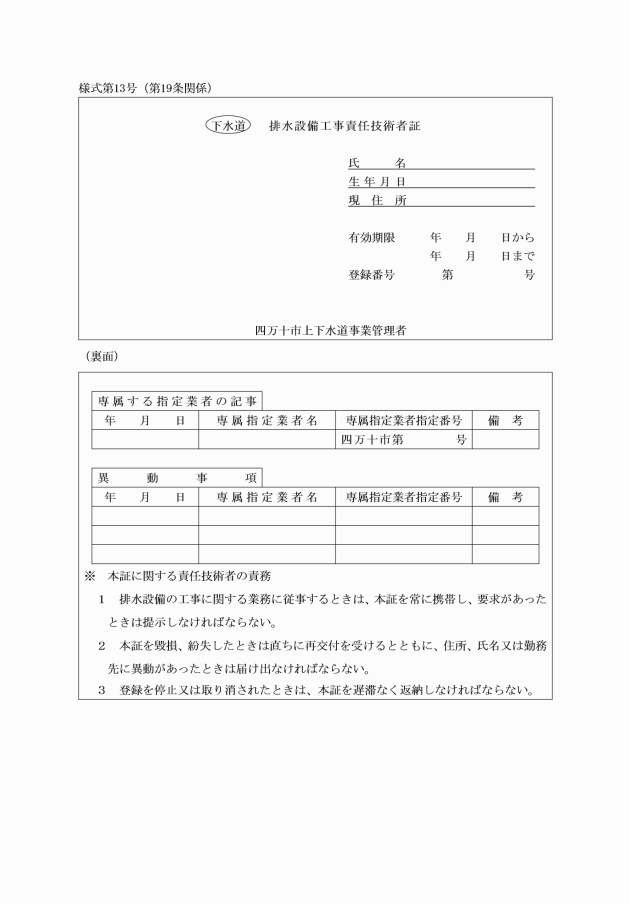

(責任技術者証の再交付)

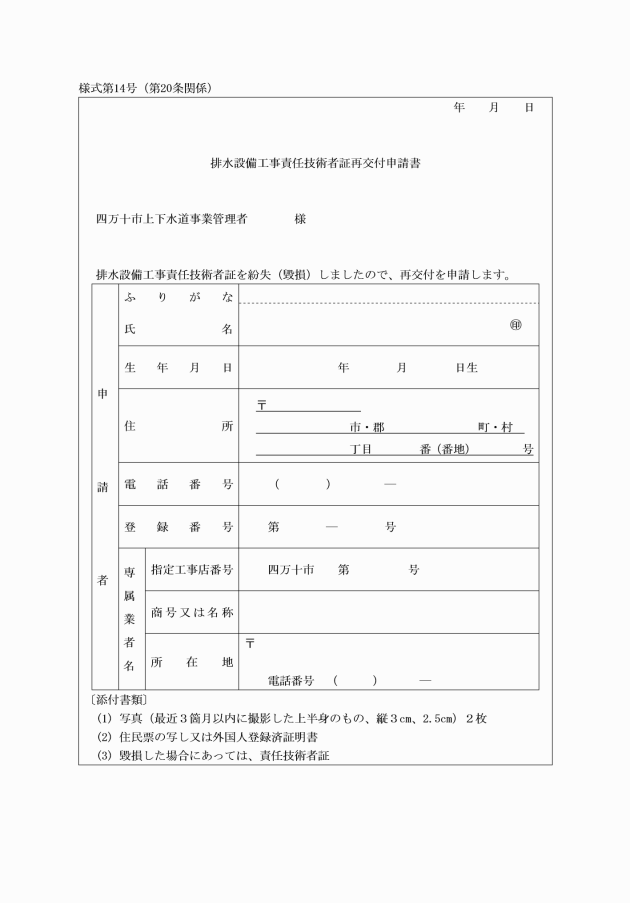

第20条 責任技術者は、責任技術者証を紛失し、又は毀損したときは、排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第14号)により管理者に申請して責任技術者証の再交付を受けることができる。

(責任技術者の兼職の禁止)

第21条 責任技術者は、2以上の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない。

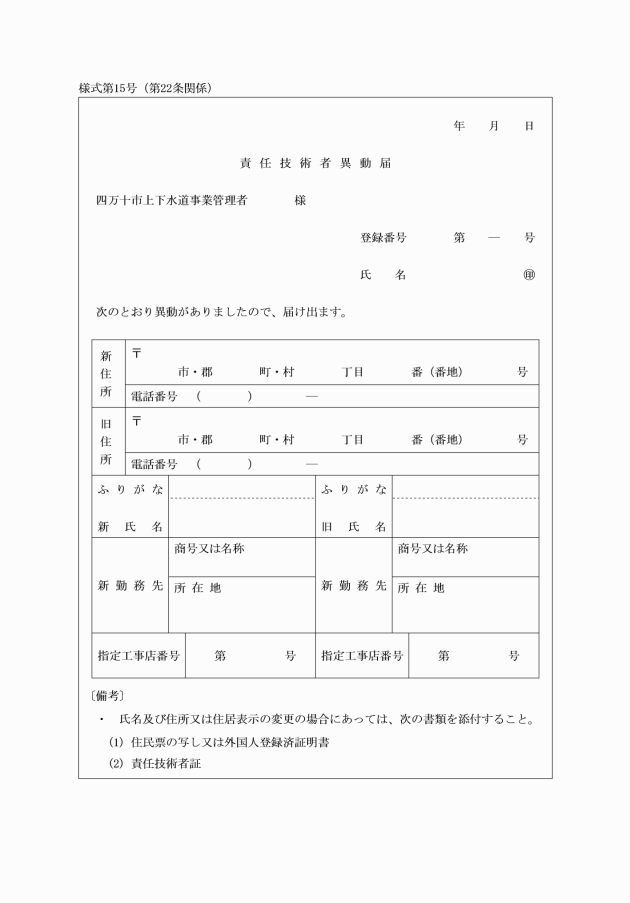

2 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。

(指定工事店証の掲示)

第23条 指定工事店は、指定証を事務所又は事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(責任技術者証の携帯)

第24条 責任技術者は、工事施工中常に責任技術者証を携帯し、本市係員又は工事委託者の要求を受けたときは、何時でも提示しなければならない。

(指定業者等の指定、登録の停止、取消し)

第25条 指定工事店又は責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、一定期間その指定若しくは登録を停止し、又は取り消すことがある。

(1) 下水道関係法令、条例又はこの訓令等の規定に違反したとき。

(3) 本市以外の協会所属市町村において指定工事店の指定又は責任技術者の登録の停止若しくは取消しを受けたとき。

(4) その他指定工事店又は責任技術者として不適当な行為があったとき。

2 市は、前項の規定に基づく指定若しくは登録の停止又は取消しによる損害について、その責めを負わない。

3 指定又は登録を取り消された場合は、それぞれ指定証又は責任技術者証を直ちに管理者に返還しなければならない。

(指定工事店の辞退等の告示)

第26条 管理者は、次に掲げる場合には、その旨告示する。

(1) 第16条の規定による指定工事店の指定の辞退の届出があった場合

(3) 前条第1項の規定により指定工事店の指定を取り消した場合

(指定工事店台帳等の作成)

第27条 管理者は、指定工事店台帳及び責任技術者台帳を備え付け、これに必要な事項を記載する。

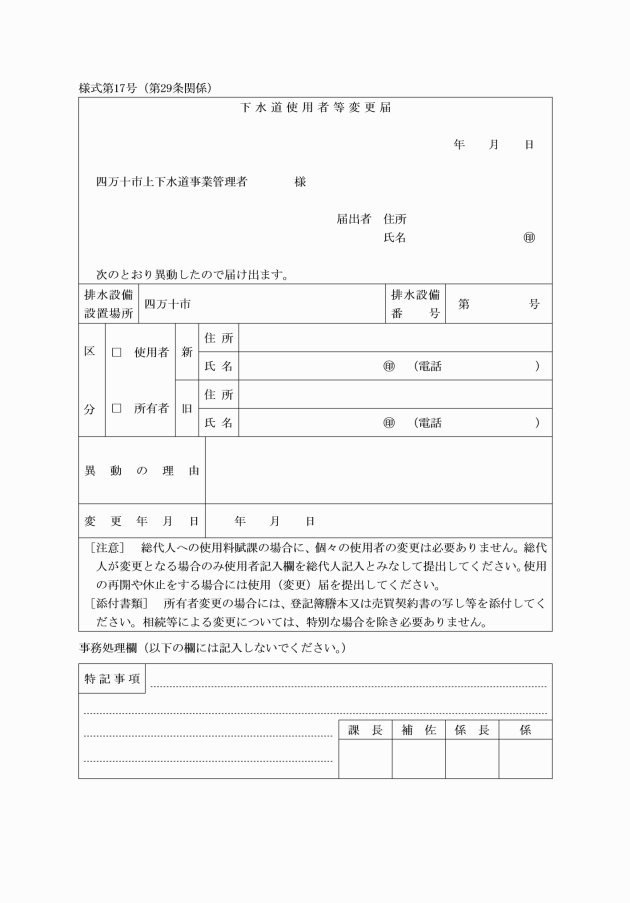

第4章 公共下水道の使用

2 管理者は、前項の届出がない場合においては、当該建築物の排水設備工事の完了の日、使用者の居住の実態及び水道水の使用状況等を勘案して、使用の有無を認定することができる。

3 第1項の届出のうち、水道水を排除している使用者で公共下水道の使用を休止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ四万十市水道事業の給水に関する条例(平成17年四万十市条例第193号。以下「水道条例」という。)第33条第1号に規定する届出が行われていなければならない。

2 前項の規定により使用者変更の届出をしようとする者のうち、水道水を使用している場合における当該届出については、水道条例第33条第2号に規定する届出がなされている者又はなされようとしている者でなければならない。

3 第1項の規定により排水設備等の所有者の変更をする場合においては、登録簿謄本又は売買契約書の写し等、当該排水設備等の所有者の変更が明らかとなる書類を添付しなければならない。ただし、相続等管理者が特に認めた場合は、これを省略することができる。

(納入通知書)

第30条 条例第16条第2項に規定する納入通知書は、管理者が定める様式によるものとする。

(水道水の排除汚水量認定)

第31条 条例第16条第1項ただし書の規定による総代人から使用料を徴収する場合の排除汚水量の認定は、すべて総代人の排除汚水量とみなす。ただし、総代人の申出があり、正確な方法で各使用者の排除汚水量の認定ができると管理者が認めた場合は、使用者ごとに排除汚水量の認定をすることができる。

3 使用月の中途で公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合において、水道の使用日数と公共下水道の使用日数が異なる場合における排除水量の認定は、公共下水道の使用日数を水道の使用日数で除して得た率にその使用月における水道の使用水量を乗じて得た水量(1立方メートル未満の端数は、切り捨てる。)とする。

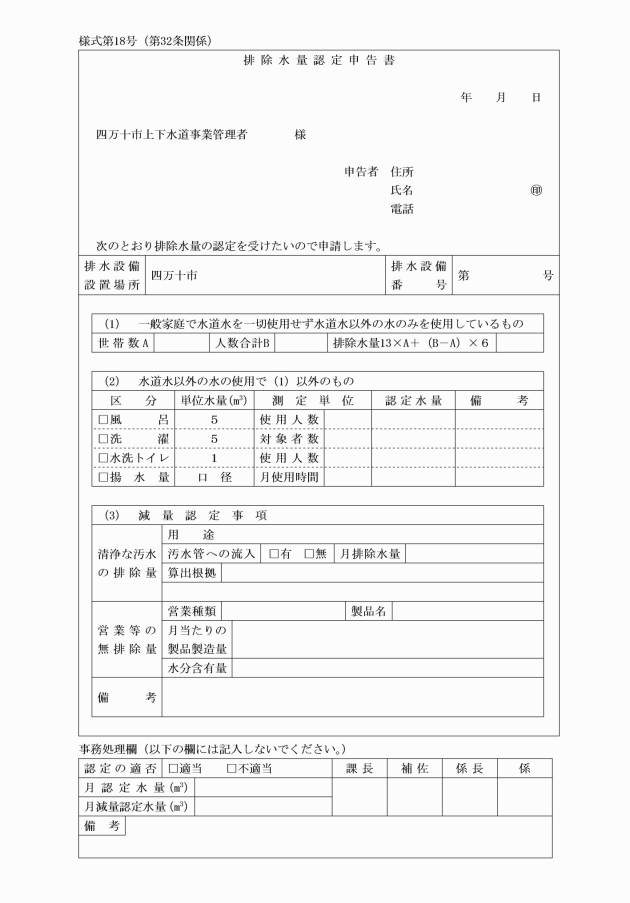

(1) 水道水を一切使用せず、水道水以外の水を使用している一般家庭

1世帯1人につき1箇月13立方メートルとし、1人を超える場合は、1人当たり1箇月6立方メートルを加算して得た量とする。

(2) 水道水を一切使用せず、水道水以外の水を使用している一般家庭以外のもの

使用者の申告を参考に、管理者が認定する量をもって使用水量とする。

(3) 水道水と水道水以外の水との併用の場合

3 条例第18条第4号に規定する清浄な汚水を排除する場合における減量認定は、排除水量の確認が可能なもので、その排除水量のうち30パーセント以上のものが清浄な汚水と認められる場合に限りその排除水量のうち30パーセント以内の減量認定をする。

第5章 公共下水道の構造の基準

(地震によって下水の排除等に支障が生じないよう排水施設及び処理施設に講ずべき措置)

第33条 条例第20条の3第5号の規定による地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずべき措置は、次条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げるとおりとする。

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(排水施設及び処理施設の耐震性能)

第34条 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に掲げるとおりとする。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に掲げるとおりとする。

(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

(2) 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(排水管の内径及び排水渠の断面積)

第35条 条例第20条の4第1号の規定による排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、同号の規定による排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

(汚泥の処理に伴う排気等により生活環境の保全等に支障が生じないよう終末処理場の汚泥処理施設に講ずべき措置)

第36条 条例第20条の5第2号の規定による汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないように講ずべき措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

第6章 終末処理場の維持管理

(汚泥の処理に伴う排気等により生活環境の保全等に支障が生じないよう終末処理場の維持管理において汚泥処理施設に講ずべき措置)

第37条 条例第20条の7第6号の規定による汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないように講ずべき措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

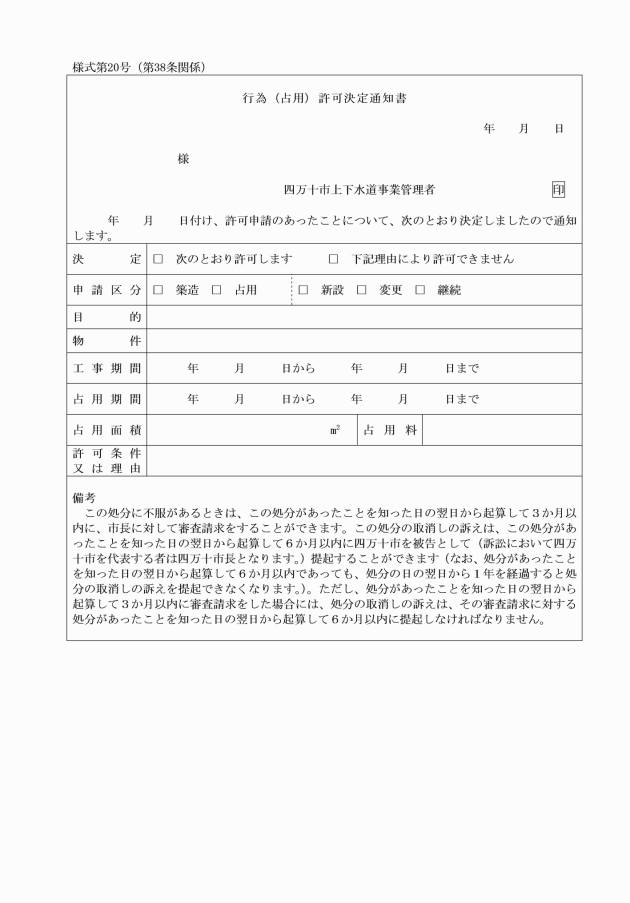

第7章 行為の許可及び占用申請

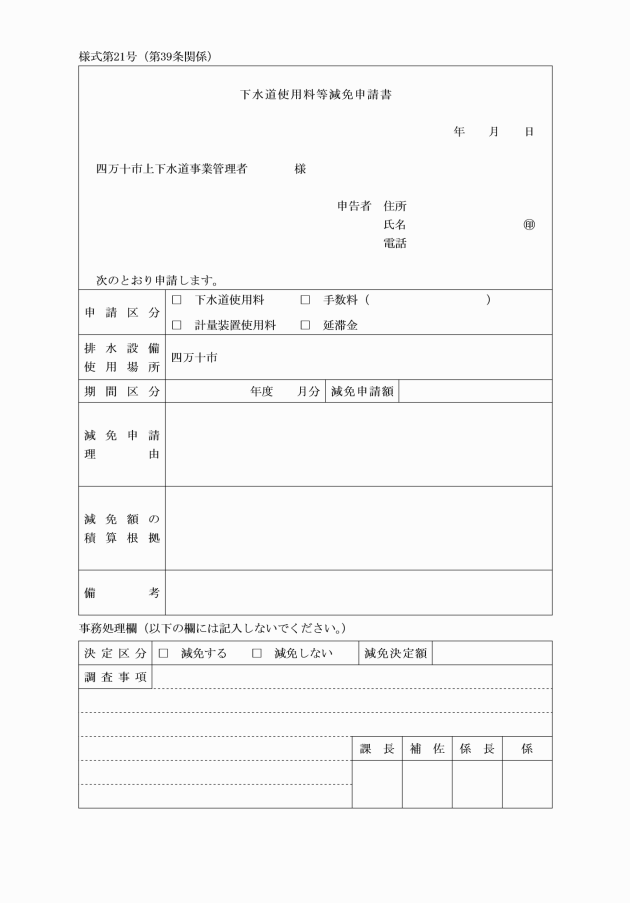

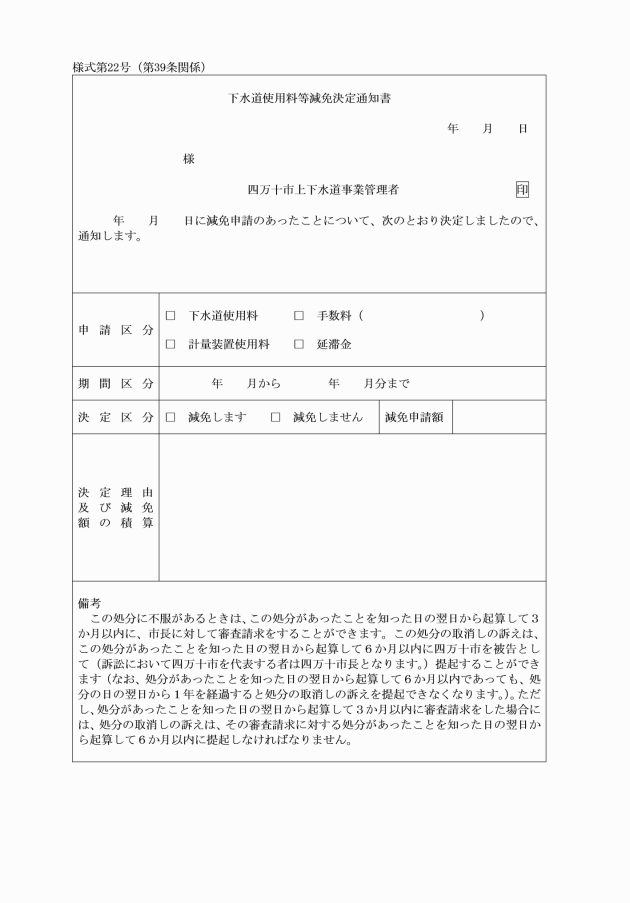

第8章 雑則

(1) 災害等により被害を受けた者が、その被災状況から回復するために管理者が必要と認める期間に、公共下水道を使用したとき。

(2) 給水装置等の故障により漏水したとき。

(3) その他管理者が特別の事由があると認めたとき。

(委任)

第40条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第32条関係)

用途 | 1人につき1箇月の使用水量(m3) | 人数の算定方法 |

風呂 | 5 | 通常使用する人数 |

洗濯 | 5 | 対象者の数 |

トイレ | 1 | 一般家庭………世帯の人員数 アパート………年間における月平均在室者数 店舗・事務所…従業員数 病院・診療所…従業員数+入院患者ベッド数 |

別表第2(第32条関係)

口径 | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 65mm | 80mm | 100mm | 125mm | 150mm |

揚水量(m3/h) | 1.5 | 3.0 | 4.8 | 7.8 | 12.0 | 21.0 | 33.9 | 58.5 | 93.0 | 141.0 |

備考

1 上表にない口径にあっては、最も近い口径とし、その中間にあっては、揚水量の多い口径とする。

2 排除水量の認定は、上表により求めた1時間当たりの揚水量に、使用者の申告に基づき使用時間及び使用日数を乗じて算出する。

別表第3(第32条関係)

種別 | 減量 | 適用 |

製氷 | 全量 | 製造量に対する左項の割合とする。 |

清涼飲料水製造 | 90パーセント | 主成分が水、炭酸ガス、微量のエキスのもので、製品製造量に対する左項の割合とする。 |

醤油製造 | 70パーセント | 製品製造量に対する左項の割合とする。 |

清酒製造 | 80パーセント | 製品製造量に対する左項の割合とする。 |

その他 | 必要に応じ決定する。 | |