○四万十市水害に強い土地利用条例施行規則

令和6年3月21日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市水害に強い土地利用条例(令和6年四万十市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(1) 塀、止水壁その他の地表水の流れを妨げる物件の設置により氾濫水の貯留機能を減少させる行為

(2) ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る。)を新設し、又は増設する行為

(3) ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く。)

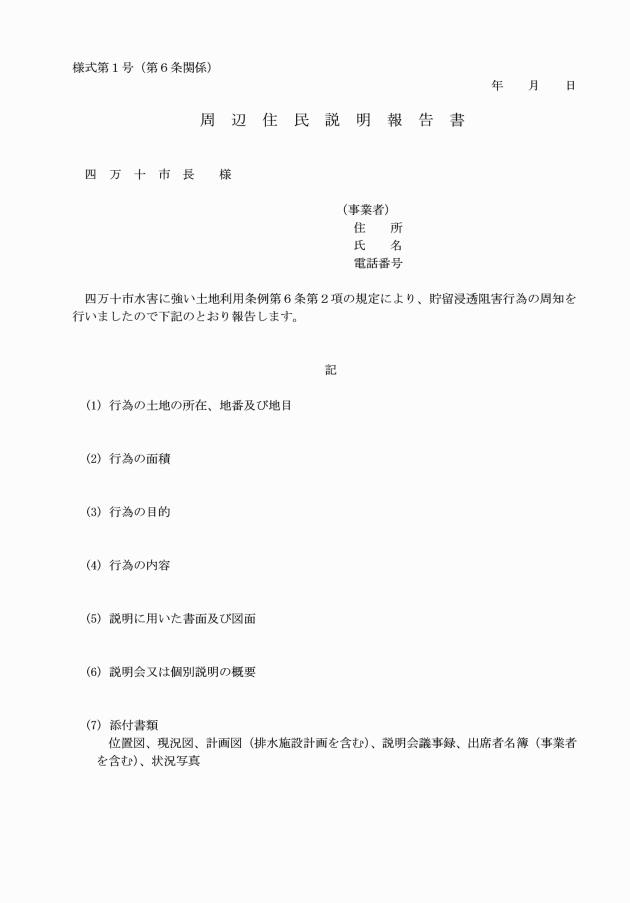

(周知に関する事項)

第5条 条例第6条第1項の規則で定める周辺住民へ周知する行為の計画内容は、次のとおりとする。

(1) 行為の土地の所在、地番及び地目

(2) 行為の面積

(3) 行為の目的

(4) 行為の内容

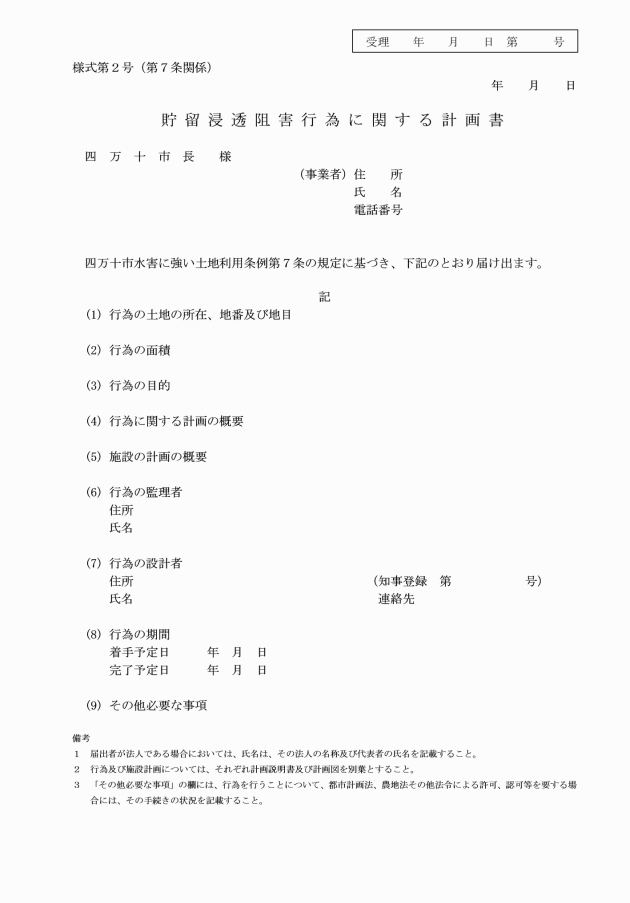

(1) 行為を行う土地の所在、地番、地目及び面積

(2) 行為の目的、期間、監理者、設計者及び行為に関する計画の概要

(3) 施設の計画の概要

(4) その他必要な事項

3 前項の計画書は、行為の計画の方針、浸水予測区域における行為の区域内(施設に係る集水区域が行為区域の範囲を超えるときは、集水区域を含む。以下同じ。)の土地の現況及び行為並びに施設に係る計画を記載したものでなければならない。

(1) 施設の計画が第9条に規定する技術的基準に従い講じたものであることを証する書類

(2) その他市長が求める書類

(届出を要しない行為)

第8条 条例第7条ただし書の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 主として農地を保全する目的で行う行為

(2) 既に舗装されている土地において行う補修工事等の行為

(3) 仮設の建築物等(工作物を含む。)の建築その他の土地において、1年を超えない一時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該行為前の土地利用に戻されることが確実な場合に限る。)

(4) 非常災害対応のために必要な応急措置として行う行為

(5) 国又は地方公共団体が行う行為

(6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による認可を受けて行う土地改良事業

(施設の計画についての技術的基準)

第9条 施設の計画についての技術的基準は、その施設の計画が、流出雨水量の最大値が行為によって増加することのないように定められたものとする。

2 次項第2号における行為が行われた後の流出雨水量の最大値が、行為が行われる前の流出雨水量の最大値を上回らないよう定められたものであることとする。

(1) 行為が行われる前の流出雨水量の最大値

別表第2で定める降雨が生じた場合における10分ごとの行為区域からの流出雨水量として次に掲げる式により算定したもの(以下この項において「各時間毎流出雨水量」という。)のうち最大の値とする。ただし、当該行為区域内に行為をしようとする者が、自ら管理する雨水貯留浸透施設が既に存するときは、各時間毎流出雨水量の雨水が当該雨水貯留浸透施設に流入した場合に、当該雨水貯留浸透施設により浸透する雨水の量を当該流入した雨水の量から控除し、当該雨水貯留浸透施設から流出する雨水の量を逐次計算する方法、その他合理的な方法により算定したもののうち最大の値とする。

Q=(1÷360)×C×I×(A÷10,000)

(この式において、Q、C、I及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。)

Q 行為区域からの流出雨水量(m3/sec)

C 行為区域の平均流出係数

I 別表第2で定める降雨における洪水到達時間内平均降雨強度値(単位はmm/h、洪水到達時間は10分とする。)

A 行為区域の面積(単位は平方メートル)

(2) 行為が行われた後の流出雨水量の最大値

各時間毎流出雨水量の雨水が行為に係る雨水貯留浸透施設(当該行為区域内に当該行為をしようとする者が、自ら管理する雨水貯留浸透施設が既に存する場合にあっては、当該雨水貯留浸透施設を含む。)に流入した場合に、当該施設に係る雨水貯留浸透施設により浸透する雨水の量を、当該流入した雨水の量から控除し、当該雨水貯留浸透施設から流出する雨水の量を逐次計算する方法、その他合理的な方法により算定したもののうち最大の値とする。

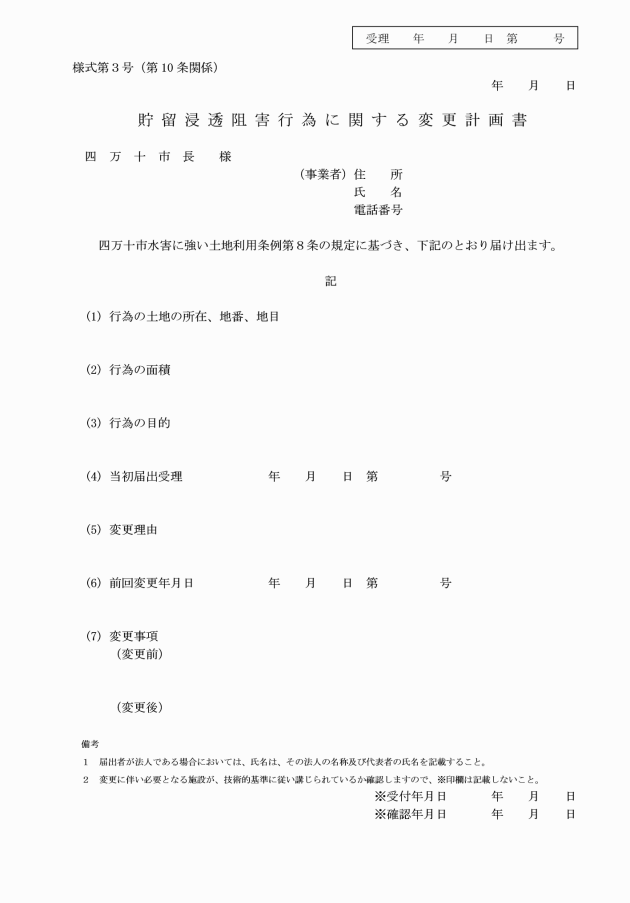

(軽微な変更)

第11条 条例第8条ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 行為の実施に関し通常必要と認められる軽微な変更

(2) その他浸水被害の防止に支障のない軽微な変更

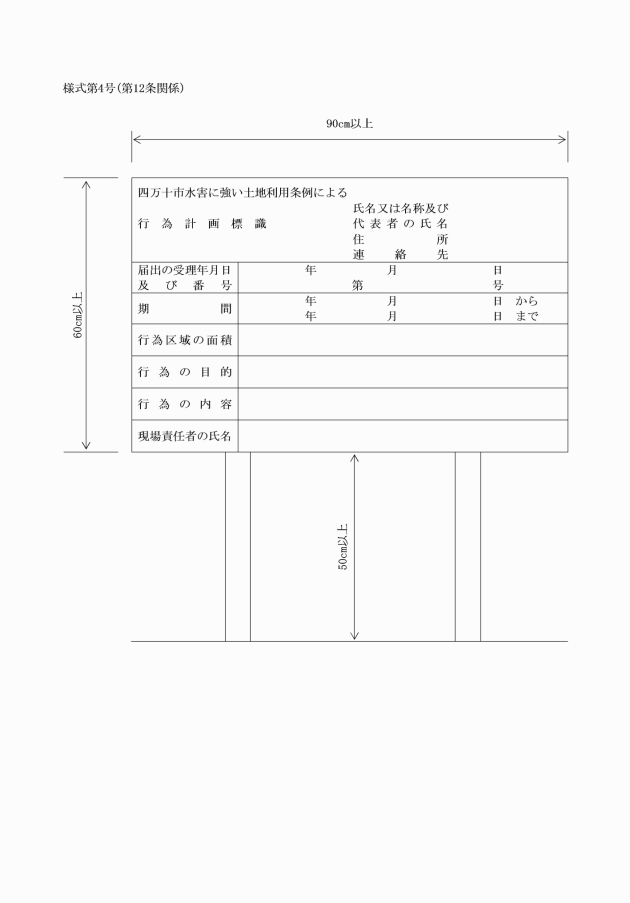

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 届出の受理年月日及び受理番号

(3) 行為期間及び行為区域の面積

(4) 行為の目的

(5) 行為の内容(盛土の高さ等)

(6) 現場責任者の氏名

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

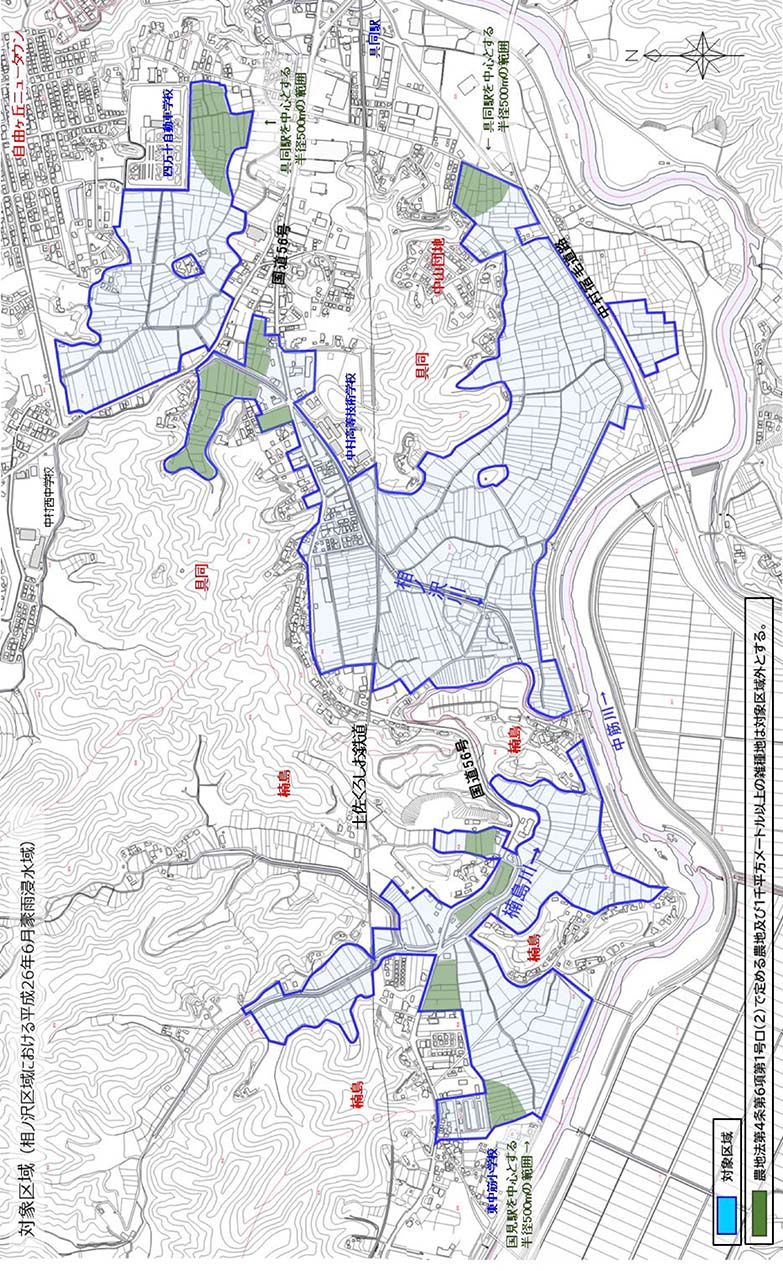

別図第1 対象区域(第3条関係)

別表第1(第7条関係)

図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |

位置図 | 行為の区域及びその周辺の状況がわかるもの | 1/2,500以上 | |

現況図 | 地形、行為区域の境界並びに行為区域内及び行為区域周辺の公共施設 地形、行為区域の境界並びに流出係数の区分ごとの土地利用形態ごとの面積 | 1/1,000以上 | 地形は、平面図、縦断図及び横断図により示すこと。 |

行為の計画図 | 行為により設置される物件の場所及び形状 | 1/600以上 | 平面図、縦断図及び横断図により示すこと。 |

行為により設置される物件の構造の詳細 | 1/600以上 | ||

行為を行った後の行為区域の形状 | 1/600以上 | 平面図、縦断図及び横断図により示すこと。 | |

行為断面図 | 行為前後の地盤高及びその土量 | 1/600以上 | 盛土高及び埋立高を示すこと。 |

施設計画平面図 | 排水施設の位置、種類、材料、形状、断面寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称、排水系統、断面寸法 | 1/600以上 | |

施設の位置図 | 施設の計画位置又は計画区域及び集水区域 | 1/2,500以上 | |

施設の計画図 | 貯留浸透施設の形状 | 1/600以上 | 平面図、縦断図及び横断図により示すこと。 |

貯留浸透施設の構造の詳細 | 1/500以上 | 流入口及び放流口の構造を含むものであること。 | |

公図の写し | 行為の区域及び行為の区域に隣接する土地を含むもの | 任意 | 連続図により示すこと。 |

別表第2(第9条関係)

時 | 分 | 降雨量 (mm/h) | 時 | 分 | 降雨量 (mm/h) | 時 | 分 | 降雨量 (mm/h) | 時 | 分 | 降雨量 (mm/h) |

5 | 0―10 | 5.0 | 11 | 0―10 | 18.0 | 17 | 0―10 | 8.0 | 23 | 0―10 | 33.0 |

10―20 | 5.0 | 10―20 | 18.0 | 10―20 | 8.0 | 10―20 | 33.0 | ||||

20―30 | 5.0 | 20―30 | 18.0 | 20―30 | 8.0 | 20―30 | 33.0 | ||||

30―40 | 5.0 | 30―40 | 18.0 | 30―40 | 8.0 | 30―40 | 33.0 | ||||

40―50 | 5.0 | 40―50 | 18.0 | 40―50 | 8.0 | 40―50 | 33.0 | ||||

50―60 | 5.0 | 50―60 | 18.0 | 50―60 | 8.0 | 50―60 | 33.0 | ||||

6 | 0―10 | 12.0 | 12 | 0―10 | 17.0 | 18 | 0―10 | 8.0 | 24 | 0―10 | 18.0 |

10―20 | 12.0 | 10―20 | 17.0 | 10―20 | 8.0 | 10―20 | 18.0 | ||||

20―30 | 12.0 | 20―30 | 17.0 | 20―30 | 8.0 | 20―30 | 18.0 | ||||

30―40 | 12.0 | 30―40 | 17.0 | 30―40 | 8.0 | 30―40 | 18.0 | ||||

40―50 | 12.0 | 40―50 | 17.0 | 40―50 | 8.0 | 40―50 | 18.0 | ||||

50―60 | 12.0 | 50―60 | 17.0 | 50―60 | 8.0 | 50―60 | 18.0 | ||||

7 | 0―10 | 16.0 | 13 | 0―10 | 14.0 | 19 | 0―10 | 19.0 | 1 | 0―10 | 37.0 |

10―20 | 16.0 | 10―20 | 14.0 | 10―20 | 19.0 | 10―20 | 37.0 | ||||

20―30 | 16.0 | 20―30 | 14.0 | 20―30 | 19.0 | 20―30 | 37.0 | ||||

30―40 | 16.0 | 30―40 | 14.0 | 30―40 | 19.0 | 30―40 | 37.0 | ||||

40―50 | 16.0 | 40―50 | 14.0 | 40―50 | 19.0 | 40―50 | 37.0 | ||||

50―60 | 16.0 | 50―60 | 14.0 | 50―60 | 19.0 | 50―60 | 37.0 | ||||

8 | 0―10 | 14.0 | 14 | 0―10 | 9.0 | 20 | 0―10 | 27.0 | 2 | 0―10 | 19.0 |

10―20 | 14.0 | 10―20 | 9.0 | 10―20 | 27.0 | 10―20 | 19.0 | ||||

20―30 | 14.0 | 20―30 | 9.0 | 20―30 | 27.0 | 20―30 | 19.0 | ||||

30―40 | 14.0 | 30―40 | 9.0 | 30―40 | 27.0 | 30―40 | 19.0 | ||||

40―50 | 14.0 | 40―50 | 9.0 | 40―50 | 27.0 | 40―50 | 19.0 | ||||

50―60 | 14.0 | 50―60 | 9.0 | 50―60 | 27.0 | 50―60 | 19.0 | ||||

9 | 0―10 | 15.0 | 15 | 0―10 | 9.0 | 21 | 0―10 | 47.0 | 3 | 0―10 | 30.0 |

10―20 | 15.0 | 10―20 | 9.0 | 10―20 | 47.0 | 10―20 | 30.0 | ||||

20―30 | 15.0 | 20―30 | 9.0 | 20―30 | 47.0 | 20―30 | 30.0 | ||||

30―40 | 15.0 | 30―40 | 9.0 | 30―40 | 47.0 | 30―40 | 30.0 | ||||

40―50 | 15.0 | 40―50 | 9.0 | 40―50 | 47.0 | 40―50 | 30.0 | ||||

50―60 | 15.0 | 50―60 | 9.0 | 50―60 | 47.0 | 50―60 | 30.0 | ||||

10 | 0―10 | 19.0 | 16 | 0―10 | 8.0 | 22 | 0―10 | 61.0 | 4 | 0―10 | 5.0 |

10―20 | 19.0 | 10―20 | 8.0 | 10―20 | 61.0 | 10―20 | 5.0 | ||||

20―30 | 19.0 | 20―30 | 8.0 | 20―30 | 61.0 | 20―30 | 5.0 | ||||

30―40 | 19.0 | 30―40 | 8.0 | 30―40 | 61.0 | 30―40 | 5.0 | ||||

40―50 | 19.0 | 40―50 | 8.0 | 40―50 | 61.0 | 40―50 | 5.0 | ||||

50―60 | 19.0 | 50―60 | 8.0 | 50―60 | 61.0 | 50―60 | 5.0 |

別表第3(第9条関係)

土地利用の形態 | 流出係数 |

宅地 | 0.90 |

池沼 | 1.00 |

水路 | 1.00 |

ため池 | 1.00 |

道路(法面を有しないものに限る。) | 0.90 |

道路(法面を有するものに限る。) | 法面(コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた法面の流出係数は1.00、人工的に造成され植生に覆われた法面の流出係数は0.40とする。)及び法面以外の土地(流出係数は0.90とする。)の面積により加重平均して算出される値 |

鉄道線路(法面を有しないものに限る。) | 0.90 |

鉄道線路(法面を有するものに限る。) | 法面(コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた法面の流出係数は1.00、人工的に造成され植生に覆われた法面の流出係数は0.40とする。)及び法面以外の土地(流出係数は0.90とする。)の面積により加重平均して算出される値 |

飛行場(法面を有しないものに限る。) | 0.90 |

飛行場(法面を有するものに限る。) | 法面(コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた法面の流出係数は1.00、人工的に造成され植生に覆われた法面の流出係数は0.40とする。)及び法面以外の土地(流出係数は0.90とする。)の面積により加重平均して算出される値 |

ゴルフ場(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る。) | 0.50 |

運動場その他これに類する施設 (雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る。) | 0.80 |

ローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固められた土地 | 0.50 |

山地 | 0.30 |

人工的に造成され植生に覆われた法面 | 0.40 |

林地、耕地、原野その他ローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固められていない土地 | 0.20 |

※特定都市河川浸水被害対策法施行規則(平成16年国土交通省令第64号)で規定する流出雨水量の最大値を算定する際に用いる土地利用形態ごとの流出係数を準用