○四万十市土地環境保全条例施行規則

平成17年4月10日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市土地環境保全条例(平成17年四万十市条例第145号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(適用除外団体)

第2条 条例第3条第2号の規則で定める団体は、法律に基づき設置された公社、独立行政法人その他これらに類する団体で市長が適当と認めるものをいう。

(軽易な工事)

第3条 条例第3条第4号の規則で定める軽易な工事は、施工区域の面積が1,000平方メートル未満の土地の区画形質の変更等をいう。

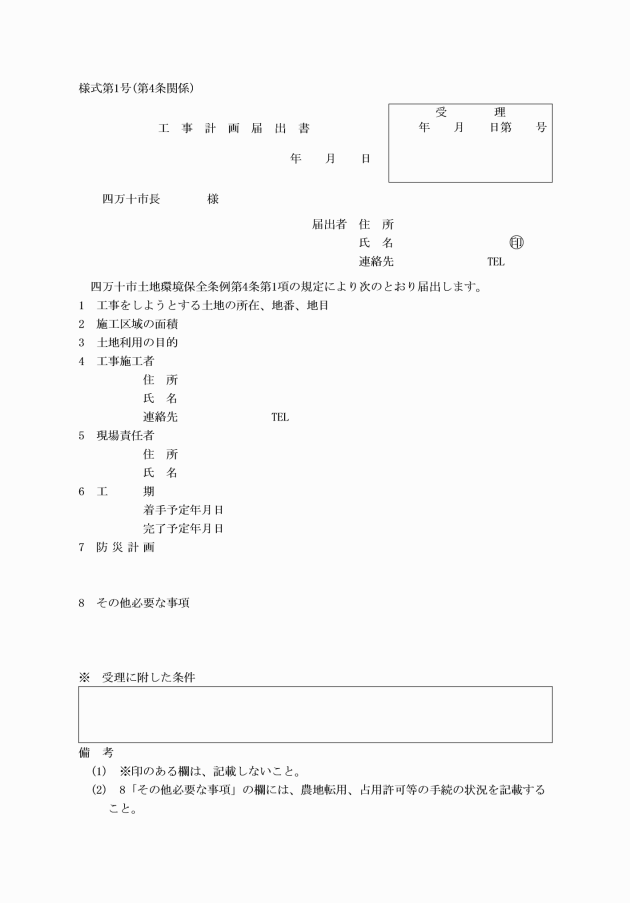

2 条例第4条第2項第8号の規則で定める事項は、別表第1に定める工事計画図とする。

(1) 施工区域及びその周辺の状況を示す2,500分の1以上の位置図

(2) 施工区域の登記事項証明書

(3) 施工区域及び施工区域に隣接する土地の公図の写し

(4) 施工区域内の雨水及び汚水等の放流先の管理者及び地区の同意を得たことを証する書類

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(1) 工事の実施に関し通常必要と認められる軽易な変更

(2) その他安全で良好な地域環境の確保に支障のない軽易な変更

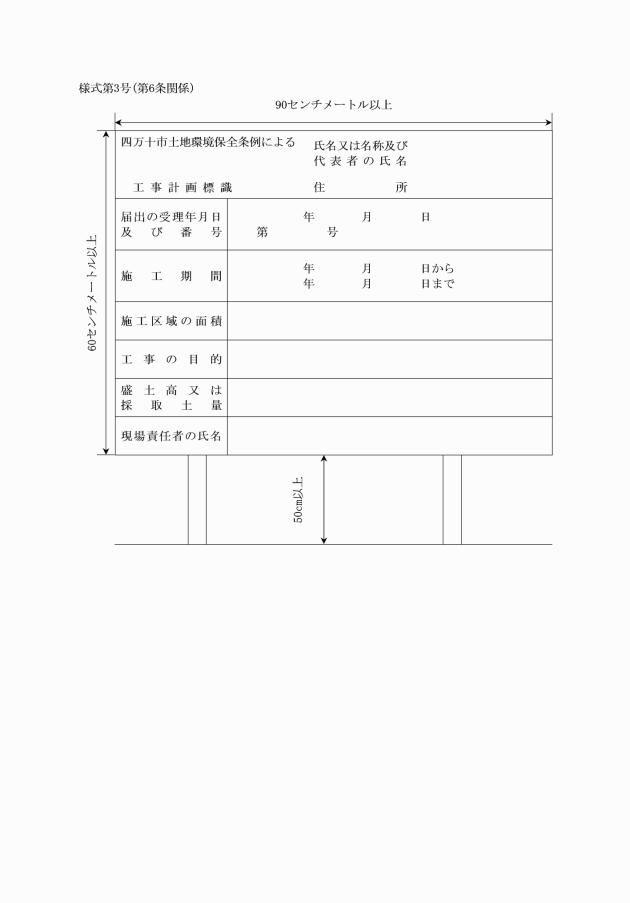

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 届出の受理年月日及び受理番号

(3) 施工期間及び施工区域の面積

(4) 工事の目的

(5) 盛土の高さ又は採取土量

(6) 現場責任者の氏名

(技術的細目)

第7条 条例第7条第2項の規定による技術的細目は、別表第2のほか四万十市宅地開発指導要綱(平成17年4四万十市告示第70号)、四万十市道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例(平成25年四万十市条例第13号)、その他一般の公共事業で用いられる施設の構造及び強度、設計手法等を適用するものとする。

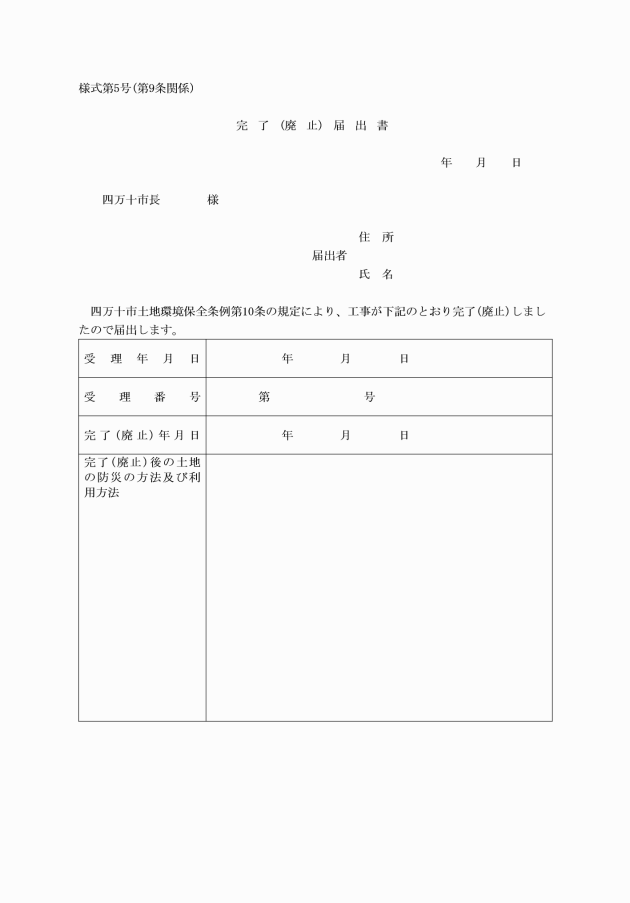

(完了の届出)

第9条 条例第10条の規定による届出は、様式第5号によるものとし、届出後、その工事が条例第7条第1項各号及び同条第2項に掲げる基準に適合しているかどうかについて市長の検査を受けなければならない。

2 市長は前項の検査の結果、基準に適合していると認めたときは、事業主等へ速やかに通知しなければならない。なお、分譲目的等により施工区域に新たに市が管理する道路が含まれる場合は供用開始まで、また、事業主等が管理する位置指定道路にあたっては県の告示完了までの間において、基礎等を含む建築工事に着手することはできないものとする。

(届出書の提出部数)

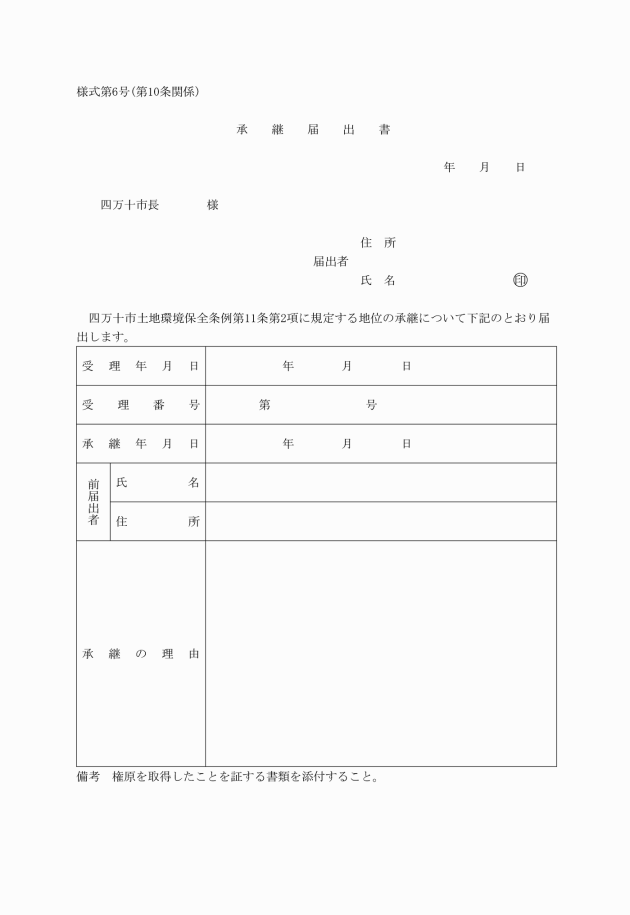

第12条 条例及びこの規則の規定による届出書その他の書類及び図面の提出部数は、各2通とする。ただし、完了又は廃止の届出及び地位の承継の届出については、1通とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、受理に関し必要な事項及び条件は市長が別に定める。

附則

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

附則(令和3年10月8日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に施工中の工事については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月21日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に施工中の工事については、なお従前の例による。

附則(令和7年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に施工中の工事については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |

現況図 | 地形、施工区域の境界並びに施工区域内及び施工区域周辺の公共施設 | 1/1000以上 |

造成計画平面図 | 施工区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ又は擁壁の位置並びに入口の位置 | 1/600以上 |

造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1/600以上 |

排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 1/600以上 |

がけの断面積 | がけの高さ、勾配及び土質、切土又は盛土をする前の地盤並びにがけ面の保護の方法 | 1/100以上 |

擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込コンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 1/100以上 |

〔備考〕 市長が必要ないと認めるときは、工事計画図の一部を省略することができる。

別表第2(第7条関係)

(1) 排水施設にあっては、次のアからケまでに定めるところによる。 ア 施工区域内外を問わず、新設道路が既存縦断側溝を横断する場合は、横断側溝(荷重条件25t以上)に変更する。横断側溝の蓋は、グレーチング(荷重条件25t以上、騒音防止ゴム付き、ボルト固定式、ノンスリップタイプ、都市計画区域内の用途地域内は細目)を標準とする。 イ 横断側溝を除き、連続してコンクリート蓋を設置する際には、10mに1箇所以上グレーチング蓋(荷重条件14t以上、ノンスリップタイプ、都市計画区域内の用途地域内は細目)を設置すること。 ウ 計画雨水量の算定については、合理式で算出するものとし、次に掲げる算定式を標準とする。 算定式 Q=(1/360)C・I・A ただし Q=計画雨水量 m3/sec C=流出係数 0.9(住宅地) 0.8(ゴルフ場、運動場等) 0.75(田) 0.6(山林、畑) I=降雨強度 mm/hr I=a/(tn+b) t:継続時間(min)、n、a、b:地方定数 ※降雨確率年は、集水面積が1.0ha未満の場合は10年とし、集水面積が1.0ha以上の場合は30年とする。 ※高知県確率短時間降雨強度式 参照 A=流域面積 ha エ 施工区域内の排水施設は、ウの算定に基づき計画すること。 オ 施工区域が排水路に隣接している場合においては、この排水路の断面は、ウの算定に基づく雨水量を排除できる断面とすること。 カ 施工区域の雨水量を放流する流末水路の能力が不足する場合は、これを改修又は区域内において雨水を一時貯溜する遊水池その他適当な施設を設けること。 キ U字溝管きょ、水路等の排水施設は、地表水、湧水等を速やかに排除できるように配置し、かつ、目地からの漏水又は溢水のない構造とすること。 ク 工事中の仮設排水施設等については、他の施設の工事に先立って行うこととし、十分な機能を有すること。 ケ 仮設排水路においても洗堀のおそれのある所は、コンクリート等で床張りをし、両側はあらかじめ土のう又はくい等で十分なのり面保護を行うこと。 (2) 盛土にあたっては、次のアからキに定めるところによる。 ア 盛土の締固めは、ほぼ水平層状に十分てん圧を行い特にのり面付近では厚さ30センチメートル程度ごとに土質と含水量に適合した良好なてん圧を行うこと。 イ 盛土厚2メートル以上又は地下水が多い盛土箇所には、盲暗きょ等を設け、排水に努めること。 ウ 地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないようにくい打ち、土の置換えなど安全上必要な措置を講じること。 エ 盛土基礎の原地盤が傾斜している場合は、表土を除去し原地盤に段切りをすること。 オ 盛土の高さ(盛土によって生じたのり面(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の部分を除く)の上端と下端との垂直距離をいう。)及びのり面の勾配は、次の表の左欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に定めるものであること。 | |||||

土砂等の区分 | 盛土の高さ | のり面の勾配 | |||

(1) 砂、礫(つぶて)、砂礫(れき)、礫(れき)質土、通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの | ア 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省第19号)別表第1に掲げる第一種建設発生土、第二種建設発生土及び第三種建設発生土 | 安定計算を行い、安全が確保される高さ | 安定計算を行い、安全が確保される勾配 | ||

10メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル(盛土の高さが5メートル以下の場合にあっては、1.5メートル)以上の勾配 | ||||

イ ア以外のもの | 5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.5メートル以上の勾配 | |||

(2) (1)以外のもの | 安定計算を行い、安全が確保される高さ | 安定計算を行い、安全が確保される勾配 | |||

カ のり面に侵蝕等のおそれのある場合は、芝張り、種子吹付等ののり面保護工を施工すること。 キ 盛土の高さが5メートルを超える場合は、5メートル以内ごとに1メートル以上の小段を設け小段には適当な勾配をつけるとともに、のり面が崩壊しないようU字溝等を用いて十分な排水施設を設けること。 (3) 切土にあっては、次のア、イ及びウに定めるところによる。 ア 切土又はのり切は、地形、地質、地下水等の状況を十分考慮して行うこと。 イ 切土のり面を擁壁等で防護しない場合は、土質に応じて、のり面の崩壊しない勾配とし、風化侵蝕等のおそれのある場合は、芝張り、種子吹付又はモルタル吹付等ののり面保護工を施工すること。 ウ 擁壁を設置しない切土で高さが5メートルを超える場合は、高さ5メートル以内ごとに幅1メートル以上の小段を設け、かつ、この小段には、U字溝等の排水路を設け、のり面に雨水を流下させないこと。 (4) 擁壁にあっては、次のア及びイに定めるところによる。 ア 切土のり面及び盛土のり面が、自然勾配以上となり崩壊のおそれのある場合は、原則として擁壁を設けること。 イ 擁壁に関する技術的基準は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)及び関係する次の技術指針等について参照すること。 (ア) 国土交通省制定土木構造物標準設計 (イ) 道路土工―擁壁工指針 (ウ) 建築基礎構造設計指針 (エ) その他関係する技術指針等 (5) 工事の安全管理にあっては、次のアからオに定めるところによる。 ア 造成によってほぼ水平となった平担地の周辺外周には小さな土堤をめぐらし、その中に降った雨を一時貯溜し、又は調節しながら流出させ、下流への流出軽減をはかること。 イ 工事による土砂等の流出のおそれのある場合は、沈砂池又は土留施設等を設け、施工区域外に被害をおよぼさないようにすること。 ウ 排水路又は沈砂池等は、土砂が堆積して機能を失い破壊の原因にならないよう常に維持管理に努めること。 エ 沈砂池、遊水池又は工事現場には、子供等が近づかないように指導するとともに、危険の程度若しくは必要とする度合に応じて安全な施設を設けること。 オ 水防又は防災施設の補修改善等のため必要な人員並びに資材は、できるだけ近くに確保して万一に備えること。 | |||||