○四万十市上下水道事業管理規程

平成17年4月10日

訓令第89号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 専決(第8条―第11条)

第4章 公印(第12条―第20条)

第5章 文書(第21条―第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、上下水道課(以下「課」という。)の所管する水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に係る組織(以下「上下水道部局」という。)及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等に関し必要な事項を定め、もって上下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及びその分掌事務)

第2条 課に次の室及び係を置く。

(1) 総務係

(2) 水道係

(3) 下水道係

(4) 西土佐事業分室

2 前項第1号の総務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水道事業の計画に関すること。

(2) 水道事業職員の身分取扱いに関すること。

(3) 水道事業会計の予算、決算に関すること。

(4) 水道事業会計の出納その他会計事務に関すること。

(5) 水道事業会計に属する契約に関すること。

(6) 水道事業会計の資産の管理に関すること。

(7) 水道事業の広報宣伝に関すること。

(8) 水道事業の文書及び公印の管理に関すること。

(9) 水道事業に係る決算統計、国県補助金及び起債事務に関すること。

(10) 水道事業業務統計に関すること。

(11) 水道料金、下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料の調定及び徴収に関すること。

3 第1項第2号の水道係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水道施設の設計及び施工並びに施工済み施設の維持管理に関すること。

(2) 給水装置に関すること。

(3) 給水記録の整理報告に関すること。

4 第1項第3号の下水道係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 下水道事業の計画に関すること。

(2) 下水道事業職員の身分取扱いに関すること。

(3) 下水道事業会計の予算、決算に関すること。

(4) 下水道事業会計の出納その他会計事務に関すること。

(5) 下水道事業会計に属する契約に関すること。

(6) 下水道事業会計の資産の管理に関すること。

(7) 下水道事業の広報宣伝に関すること。

(8) 下水道事業の文書及び公印の管理に関すること。

(9) 下水道事業に係る決算統計、国県補助金及び起債事務に関すること。

(10) 下水道事業業務統計に関すること。

(11) 公共下水道事業及び農業集落排水事業の設計及び施工並びに施工済み下水路及び排水施設の維持管理に関すること。

(12) 下水道(農業集落排水施設を含む。)に係る排水設備工事及び加入指導・相談に関すること。

5 第1項第4号の西土佐事業分室においては、西土佐総合支所所管区域内に係る水道係の分掌事務をつかさどる。

(職名)

第3条 上下水道部局の職員に命ずる職名は、次のとおりとする。

(1) 事務職員

参事、課長、副参事、課長補佐、分室長、主監、係長、管理主幹、主幹、主査、主事

(2) 技術職員

参事、課長、副参事、課長補佐、分室長、技監、係長、管理技幹、技幹、技査、技師

2 前項に規定する職員以外の職員は、特に必要な場合にこれを置き、職名は次のとおりとする。

嘱託員、事務補助員、技術補助員、作業員

第4条 上下水道部局の職員に命ずる職務は、別表第1による。

(事務の委任)

第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定に基づく管理者の権限に属する事務で同法第13条第2項の規定により委任する事務については、別表第2に定める。

(事務の代決)

第6条 上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第7条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

2 代決した事項については事後速やかに決裁権者の後閲を受け、又はその要旨を報告しなければならない。

第3章 専決

(専決事項)

第8条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第3のとおりとする。

(専決の制限)

第9条 課長は、この訓令において定める専決事項であっても次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第10条 課長は、この訓令において専決事項として定められていない事項であっても事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この訓令に準じ専決することができる。

(報告)

第11条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(定義及び公印の種類)

第12条 この訓令において「公印」とは、課の事務に関し、作成された文書に使用する印章で、その印影を表示することにより、当該文書を真正なものと認証することを目的とするもので、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 専用市長印

(2) 市長職務代理者印

(3) 補助職員印

(4) 契印

(公印の規格及び名称等)

第13条 公印の名称、寸法、印材、書体、形式、使用区分、保管者及びひな形は、別表第4のとおりとする。

(公印の保管及び使用の責任)

第14条 公印の使用については、その公印保管者がその責任をおう。

2 公印の保管については、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう注意するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第15条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、管理者に申請しなければならない。

(公印の告示)

第16条 公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

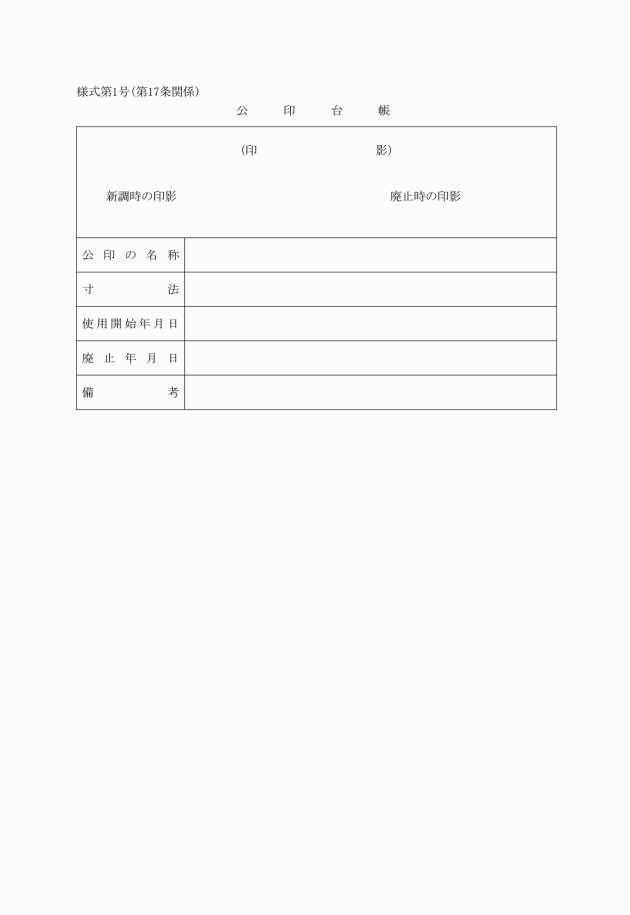

(公印台帳)

第17条 課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていないものは、公印として使用することができない。

(公印の事故)

第18条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(公印の使用)

第19条 公印を使用するときは、公印保管者(保管者不在の場合は、これに準ずるもの)に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。ただし、公印保管者が必要と認めるものについては、この限りでない。

(公印の刷込み)

第20条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。

2 前項の規定により、公印の印影を印刷した印刷物の受払いは常に明らかにしておかなければならない。

第5章 文書

(文書の作成)

第21条 文書は、四万十市公文規程(平成17年四万十市訓令第7号)の定めるところにより作成するものとする。

(文書の取扱い)

第22条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つよう処理しなければならない。

(文書取扱主任等)

第23条 課長は、課内の文書事務の全般を統括する。

2 文書事務を適正かつ円滑に行うため、課に文書取扱主任及び文書整理担当者を置く。

3 課の文書取扱主任は、課長補佐の職にある者をもって充て、文書整理担当者は、課長が指名する。

第24条 文書取扱主任の任務は、次のとおりとする。

(1) 課の簿冊目録の作成に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の整理、保管、保存等に関すること。

(4) 文書の引継ぎ及び廃棄に関すること。

(5) 資料及び図書の整理、保存及びその利用に関すること。

(6) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(7) その他文書事務に関し必要なこと。

2 文書整理担当者の任務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受及び配布に関すること。

(2) 文書の発送に関すること。

(3) その他文書事務に関し必要なこと。

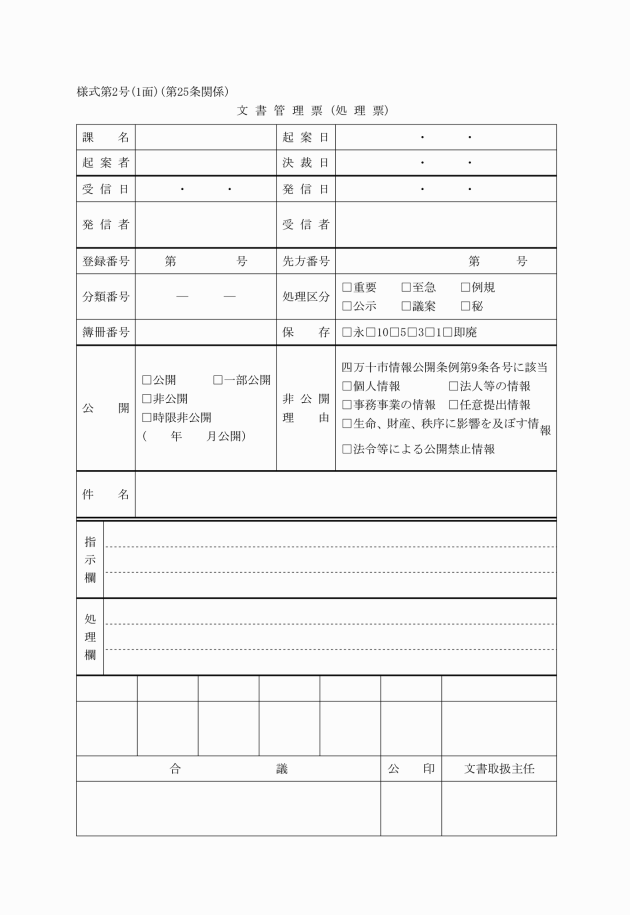

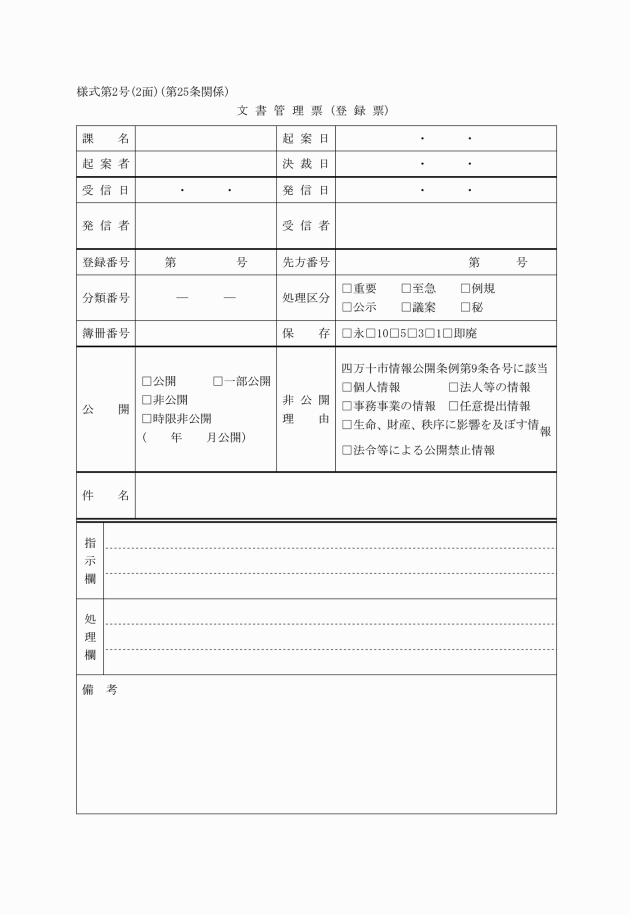

(文書管理票)

第25条 文書の適正な処理管理を行うため、文書管理票(様式第2号。以下「管理票」という。)を設ける。

(文書の記号及び番号)

第26条 文書には、次の各号により記号及び番号を付する。

(1) 条例、規則、庁達(訓令を含む。)及び告示には、暦年により番号を付する。番号は、総務課の令達番号簿(四万十市文書管理規程(平成18年四万十市訓令第9号。以下「文書規程」という。)別記様式第2号)によることとする。

(2) 市議会に提案する議案の記号及び番号は「第○号議案」とし、総務課の議案番号簿(文書規程別記様式第3号)により議会ごとに番号を付するものとする。

(3) 前2号に定めるもの以外のもので必要な文書には、管理票に年度を通じて一連の登録番号(第○○号)を付する。

(4) 発信文書には、年度(和暦)に相当する数字と、「四上」の記号及び登録番号を付する。

(収受)

第27条 文書は、総務係で収受する。

2 課長は、料金の未払又は不足の郵便物等が到着したときは、発信者が官公署であるとき又は公務に関すると認められるものに限り、発送の場合に準じて料金を払い出す。

(開封)

第28条 収受した文書の開封処理は、次の各号による。

(1) 収受した文書は、総務係において開封する。

(2) 現金、金券、有価証券、郵便切手等が同封されているときは、同封文書の右上欄余白又は封皮にその種類及び数量を表示し、開封者が押印する。

(3) 開封したものに内容が欠けている等の事故があるときは、前号に準じて取り扱うものとする。

(受領)

第29条 総務係で収受した文書は、文書整理担当者が受領する。

2 前項の場合、引受けから配達に至るまでの経過が記録される制度又は送達の途中における亡失若しくはき損に対する損害賠償の制度等が適用された文書については、特殊文書収受送達簿(文書規程別記様式第4号)に押印して受領する。

3 総務課から誤って送付された文書については、総務課を経由して正当なあて先に転送しなければならない。

(収受印)

第30条 収受した文書は、文書整理担当者が収受印を押印する。ただし、軽易なもの又は基本台帳に関係する諸届け、願書、諸通知については、収受印を省略する。

2 収受印は、文書が本課に到達したことを表示するものであるから、日付等を誤らないよう注意し、文書右上欄余白部又は封皮に押印する。

3 異議の申立てその他権利の消長に関する文書には収受の時刻を収受印の上部に記入し、文書の配達を行った事業所名、消印の日付等を記録するため封筒を添えなければならない。

(1) 官公署、公共機関、団体等が発する通知、通達、指令その他の文書で重要なもの

(2) 処理に期限、期日を付してあるもの

(3) 金額の記載のあるもの。ただし、見積請求書等軽易なものは除く。

(4) 発信者が発信の記録を有すると認められるもの

(5) 陳情等に関するもの

(6) 文書事務の進行管理に必要なもの

(7) その他必要と認められるもの

(収受文書の管理票の処理)

第32条 文書整理担当者は、次に定めるところにより、管理票の処理を行う。

(1) 管理票(二連複写)に件名、登録番号、保存年限等必要事項を記入する。

(2) 管理票の処理については、処理票は当該文書に添付し、登録票は文書整理担当者が保管する。

(指示及び処理)

第33条 文書整理担当者は、指示を受ける必要のある文書については文書取扱主任を通じて速やかに課長の閲覧に供しなければならない。

2 課長は、提出された文書を閲覧、点検するとともに処理に必要な指示を管理票の指示欄に記入し、担当係長(これに準ずるものを含む。以下同じ。)に回付しなければならない。

3 課長から回付を受けた担当係長は、担当者を指定し、必要があれば具体的な説明を加え担当者に回付する。

4 担当者は、上司の指示に基づいて処理し、その処理について管理票に記入し、上司に報告しなければならない。この場合、文書整理担当者にその旨を連絡するものとする。

(処理期日)

第34条 収受した文書で期限のあるものは期限までに処理するとともに、期限のないものについても速やかに処理しなければならない。

(起案)

第35条 起案は、次に掲げるものを除き、起案用紙(文書規程別記様式第6号)を用いて行う。ただし、定例又は軽易な一般文書については、管理票を用いることができる。

(1) 軽易な事案であって、受理文書の余白を利用して処理できるもの

(2) 閲覧にとどめるもの

(3) 別に処理の形式に関し規定があるもの

2 起案文書には、必要に応じて、起案の理由及び経過を明らかにする資料を添えなければならない。

(起案文書の登録等)

第36条 起案した文書は、管理票により登録する。ただし、庁内における意思決定等の文書及び既に管理票を作成しているもの又は軽易な起案については、この限りでない。

2 起案文書の管理票の処理は、第32条に準じて行う。

(決裁権者の表示)

第37条 起案者は、起案用紙の決裁者欄に決裁権者を表示し、必要のない欄は斜線を引くこととする。この場合、この訓令、四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)及びその他の職務権限に関する規定に違反することのないよう注意しなければならない。

(文書記号等の記入)

第38条 起案者は、起案時に分類番号、保存年限等を記入しなければならない。

2 起案した文書で緊急を要する文書、秘密に属する文書その他当該文書の施行について特別な取扱いを要するものについては、次の各号に掲げる処理区分を起案用紙に記載しなければならない。

(1) 重要なもの「重要」

(2) 至急処理を求めるもの「至急」

(3) 法規文書及び規程(訓令)「例規」

(4) 公示文書「公示」

(5) 議会に付議すべきもの「議案」

(6) 秘密を要するもの「秘」

(審査)

第39条 起案文書は、文書取扱主任の審査を受けなければならない。ただし、軽易、定例のものについては、この限りでない。

2 文書取扱主任は、審査終了後、起案用紙の所定の欄に押印しなければならない。

3 文書規程第19条第3項各号に掲げる文書については、総務課において審査を行う。

(決裁)

第40条 決裁をするときは、起案用紙等の所定の欄に押印するものとする。ただし、急を要する場合等は署名をもって押印に代えることができる。

(合議又は供覧)

第41条 起案者は、起案又は供覧の文書であって他の課に関係のあるものは、速やかに当該課に送付し、合議又は供覧を求めなければならない。

2 合議又は供覧を求められた者は、押印し、意見ある場合には当該文書又は別紙に意見を記入するものとする。

(廃案文書等の取扱い)

第42条 回付中の起案文書を廃し、又は当該文書の内容に重要な変更を加えたときは、課長は、その旨を既に決定の関与を終了した決定関与者に通知しなければならない。この場合において、内容を変更したときは、再度文書を回付しなければならない。

2 既に決定済の起案文書を廃し、又はその内容に変更を加えるときは、当該文書を廃し、又はその内容を変更するための起案文書を作成しなければならない。

(公印及び契印)

第43条 施行を要する文書には、公印を押印する。ただし、掲示文書、庁内相互間の文書又は簡易なもの等で印刷、複写したものについては、これを省略する。

2 重要な文書で特に必要と認めるものには、当該文書と契印するものとする。

3 公印の押印は、公印保管者に決裁済文書を提示し、その承認を受け行うものとする。

(発信者名)

第44条 文書の発信者名は、管理者又は上下水道課名とする。ただし、法令の定めのあるものは当該職名、庁内相互間のもの及び簡易なものについては決裁権者の職名とする。

(発信の登録)

第45条 文書整理担当者は、文書発送の際、管理票に発信年月日、相手方等の必要事項を記録しなければならない。

(発送手続)

第46条 文書及び物品の発送は、総務係で行うものとする。

2 発送文書のうち引受けから配達に至るまでの経過が記録される制度又は送達の途中における亡失若しくはき損に対する損害賠償の制度等が適用される特殊な扱いのものについては主務係において、あて先を明記した封筒に入れその旨を明示しておかなければならない。

3 発送する際に特別な包装が必要な物は主務係において包装し、あて先を明記しなければならない。

4 総務係は文書郵送控簿及び郵便切手等受払簿を備え、所要事項を記入しておかなければならない。

5 主務係が文書を使送するときは、総務係において文書郵送控簿に所要事項を記入した後、これを主務係に返付するものとする。

(文書の整理及び保管の原則)

第47条 職員は、事務室における良好な執務環境を確保するため、文書の整理及び保管を計画的に実践するよう努めなければならない。

(未処理文書の管理)

第48条 完結した文書(以下「完結文書」という。)のうち事案の処理が終了していないものについては、課長が指定する保管庫等において、必要に応じて利用することができるように、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(分類及び整理)

第49条 完結文書のうち事案の処理が終了したものについては、速やかに分類し、簿冊に編集し、整理しなければならない。

2 文書の分類は、別表第5に定める文書分類表により行うものとする。

(簿冊)

第50条 簿冊は、文書管理の最小単位とする。ただし、永年保存文書については、当該文書一筆ごとを管理の基本単位とする。

2 簿冊には、背表紙、索引目次を付し、これらに必要事項を記載しなければならない。

(簿冊目録)

第51条 簿冊目録とは、簿冊を1件ごとに分類、表記したもので、簿冊の管理及び検索に使用するものとする。

(簿冊目録の作成)

第52条 課長は、毎年3月31日までに、翌年度分の簿冊目録を作成し、その原本を課で保管するとともに、その写しを総務課へ提出しなければならない。

(保存年限の設定)

第53条 文書の保存年限は、永年、10年、5年、3年及び1年とし、文書規程第34条第1項及び第2項の規定によるものとする。

2 簿冊の保存年限は、当該簿冊に収納した完結文書のうち最長の保存年限のものとする。

(保存年限の計算)

第54条 文書の保存年限は、当該文書の完結した日(帳票にあっては、その帳票への記載が終了した日)の属する会計年度の翌年度の初め(暦年による必要がある文書は、その完結した日の属する年の翌年の1月1日)から起算する。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度の末に作成し、完結した起案文書で翌年度の会計事務に係るものの保存年限は、当該文書の完結した日の属する会計年度の翌々年度の初めから起算する。

3 第1項の規定にかかわらず、常用文書の保存年限は、その常用期間が終了する日の属する年度の翌年度の初めから起算する。

(文書の保管)

第55条 文書の保管は、簿冊にて行う。

2 簿冊は、迅速に取り出せるよう分類番号別に整理・保管しなければならない。

3 現年度又は現年内に完結した文書は、簿冊単位で現年度末に整理し、その際に文書の内容によっては保存年限を見直すなどの点検をしなければならない。

4 現年度又は現年内に完結した簿冊は、それぞれ年度又は暦年により区分し、課において引き続き1年間保管する。ただし、課長が特に必要と認めたものは、この期間を伸縮することができる。

5 前項の規定にかかわらず、議案並びに条例、規則及び規程の制定又は改廃の原議は、総務課で保管する。この場合において、当該文書に係る簿冊及び簿冊目録は、総務課で作成する。

(文書の保存)

第56条 保存文書は、課の専用書庫において保存する。

(保存期間の伸縮)

第57条 保存期間を経過してもなお保存の必要があると認められるもの又は軽易なもので保存期間の満了まで保存する必要のないものについては、課長決裁を経て、それぞれ保存期間を伸長して保存し、又は期間を短縮して廃棄することができる。

(廃棄)

第58条 保存期間を経過した簿冊は、関係の係に合議の上、課長決裁を受け廃棄処分する。この場合において、廃棄文書の件名が明らかにされた廃棄文書一覧表(簿冊目録の写し)を当該廃棄伺に添付するものとする。

2 文書の廃棄は、原則として焼却又は文書裁断機により処理するものとする。

(文書取扱いの注意)

第59条 文書を持ち出し、若しくは関係職員以外の者に示し、又はその写しを交付しようとする場合には、課長の許可を得なければならない。

2 完結していない文書その他特に慎重な取扱いを要する文書は、細心の注意をもって管理しなければならない。

(その他)

第60条 この訓令に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

附則(平成19年3月30日訓令第10号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年12月17日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成26年4月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成27年4月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月31日訓令第16号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

| 職位 | 職名 | 職務 |

事務職員・技術職員 | 参事の職 | 参事 | 上下水道行政に関する公聴、情報管理、特命事項の調査研究等の事務に従事し、上下水道行政の重要施策の協議に参画する。 |

課長の職又はこれに相当する職 | 課長 | 課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |

副参事 | 上下水道行政に関する特命事項の企画立案及び推進を図るほか、当該事務を担当する職員を指導し、当該事務を処理する。 | ||

課長補佐の職又はこれに相当する職 | 課長補佐 | 課長を補佐し、所属職員を指揮監督するほか、他課及び課内の相互調整に当たる。 | |

主監 | 課長等を補佐し、専門的事務に従事し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。 | ||

技監 | 課長等を補佐し、専門的技術に従事し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。 | ||

係長の職又はこれに相当する職 | 係長 | 係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |

管理主幹 | 特定の事務に従事する。 | ||

管理技幹 | 特定の技術に従事する。 | ||

主幹・技幹の職 | 主幹 | 特に高度の知識又は経験を有し事務に従事する。 | |

技幹 | 特に高度の知識又は経験を有し技術に従事する。 | ||

主査・技査の職 | 主査 | 高度の知識又は経験を有し事務に従事する。 | |

技査 | 高度の知識又は経験を有し技術に従事する。 | ||

主事・技師の職 | 主事 | 事務に従事する。 | |

技師 | 技術に従事する。 |

別表第2(第5条関係)

上下水道課長に対する委任事務

1 職員の出張に関すること。

2 職員の事務分担に関すること。

3 職員の時間外勤務に関すること。

4 公印の保管に関すること。

5 扶養親族の認定に関すること。

6 通勤手当の認定に関すること。

7 住居手当の認定に関すること。

8 職員の福利厚生に関すること。

9 費目流用及び戻入れに関すること。

10 起債計画書の提出に関すること。

11 起債許可申請に関すること。

12 起債借入の申込みに関すること。

13 一時借入金の申込みに関すること。

14 現場作業員の採用解雇に関すること。

15 公簿、公文書、図面の閲覧に関すること。

16 定例又は軽易な証明に関すること。

17 条例その他規程又は先例による負担金、使用料、手数料、延滞金その他これに準ずるものの調定、減免及び還付に関すること。

18 規程に基づく保証金(代用有価証券を含む。)の収納還付及び損害充当に関すること。

19 過誤納金還付及び充当決定に関すること。

20 条例その他諸規程に基づく諸給与金の支出に関すること。

21 上下水道事業に係る行政官庁の簡易な認可免許等に関すること。

22 軽易な国、県等に対する許認可申請に関すること。

23 その他規程的事務処理であって疑義及び自由裁量の余地のない軽易なものに関すること。

別表第3(第8条関係)

課長専決事項

1 上下水道事業の基本計画に基づいて事業計画をすること。

2 予算の見積りに関する書類を作成すること。

3 予算の実施計画及び資金計画その他財政計画に参考となるべき事項に関する書類を作成すること。

4 決算書を作成すること。

5 1件500万円未満の物件、労力その他の供給の決定及び契約に関すること。

6 1件500万円未満の工事の施行決定及び契約に関すること。

7 1件500万円未満の物品の貸借決定及び契約に関すること。

8 1件500万円未満の不動産取得の決定及び契約に関すること。

9 1件500万円未満の不動産その他の貸借決定及び契約に関すること。

10 1件500万円未満の設計、仕様の一部変更決定及び契約に関すること。

11 1件500万円未満の寄附の収受に関すること。

12 1件200万円未満の不用品の売却及び契約に関すること。

13 支出命令に関すること。

14 上下水道事業の用に供する資産の管理に関すること。

15 工事の材料、着工、竣工検査に関すること。

16 地方公共団体又はその他の団体若しくは個人に対して発する照会、通知、依頼、督促又は回答に関すること。

17 不動産の登記に関すること。

18 職員の履歴及び身分調査に関すること。

19 職員の諸願届出の処理に関すること。

20 給水工事に関すること。

21 修繕工事に関すること。

22 上下水道に属する施設の管理に関すること。

23 その他工作物の管理及び工事施行に関すること。

24 水質検査に関すること。

25 水道責任技術者、技能者及び配管工の資格試験に関すること。

26 営業収益、営業外収益の調定に関すること。

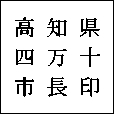

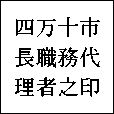

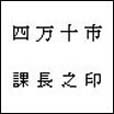

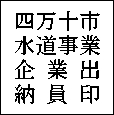

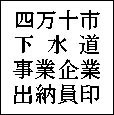

別表第4(第13条関係)

公印の規格及び名称等

区分 | 名称 | 印材書体 | 形式寸法(ミリメートル) | 公印保管者 | 使用区分 | ひな形 |

専用市長印 | 市長印 | 木印てん書 | 方形18 | 課長 | 上下水道事業に関する文書 |

|

市長職務代理者印 | 市長職務代理者印 | 木印てん書 | 方形21 | 課長 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の場合に市長職務代理者名をもってする文書 |

|

補助職員印 | 課長印 | 木印てん書 | 方形18 | 課長 | 課長名をもってする文書 |

|

水道企業出納員印 | 木印てん書 | 方形18 | 課長 | 金銭の支払 |

| |

下水道企業出納員印 | 木印てん書 | 方形18 | 課長 | 金銭の支払 |

| |

契印 | 契印 | 木印てん書 | 楕円形長径25 短径19 | 課長 | 上下水道事業に関する文書 |

|

別表第5(第49条関係)

文書分類表

大分類 | 中分類 | 小分類 |

01 上下水道 | 01 総務 | 00 一般 01 水道事業の計画関係 02 水道事業職員の身分取扱関係 03 水道事業会計の予算・決算関係 04 水道事業会計の出納その他会計事務関係 05 水道事業会計に属する契約関係 06 水道事業会計資産管理関係 07 水道事業の広報宣伝関係 08 水道事業の文書及び公印管理関係 09 水道事業に係る決算統計、国県補助金及び起債事務関係 10 水道事業の業務統計関係 11 水道料金、下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料の調定・徴収関係 |

02 水道 | 00 一般 01 水道施設の設計及び施工並びに施設の維持管理関係 02 給水装置関係 03 給水記録の整理報告関係 | |

03 下水道 | 00 一般 01 下水道事業の計画関係 02 下水道事業職員の身分取扱関係 03 下水道事業会計の予算・決算関係 04 下水道事業会計の出納その他会計事務関係 05 下水道事業会計に属する契約関係 06 下水道事業会計資産管理関係 07 下水道事業の広報宣伝関係 08 下水道事業の文書及び公印管理関係 09 下水道事業に係る決算統計、国県補助金及び起債事務関係 10 下水道事業の業務統計関係 11 公共下水道事業及び農業集落排水事業の設計及び施工並びに施工済み下水路及び排水施設の維持管理関係 12 下水道(農業集落排水施設を含む。)に係る排水設備工事及び加入指導・相談関係 |