○四万十市農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程

令和2年3月31日

訓令第19号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 排水設備の設置基準(第2条―第8条)

第3章 指定工事店(第9条)

第4章 排水施設の使用(第10条―第14条)

第5章 雑則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成17年四万十市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 排水設備の設置基準

(排水設備の固着箇所等)

第2条 排水設備を汚水ます等に固着させるときの固定箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚水ますは、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備設置義務者の土地に設置をする。

(2) 取付管の接続孔の管底高に食い違いが生じないようにする。

(3) 汚水ますの内壁に、排水管が突出しないよう取り付け、その周囲をモルタルで目地し、管内面にはみだした目地モルタルを完全に取り除くこと。

(4) 前3号により難い特別の事由があるときは、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を受けなければならない。

(屋内排水設備の構造等)

第3条 排水管へ直結する器具には、トラップを設け、封水深は、5センチメートル以上10センチメートル以下とし、封水を失いにくい構造とする。

2 管径は、次に掲げる事項を考慮し決定するものとする。

(1) 器具排水管は、器具トラップの口径以上で、かつ、30ミリメートル以上とする。

(2) 排水管は、立て管、横管いずれの場合も、排水の流下方向の管径を縮小してはならない。

(3) 排水横枝管の管径は、これに接続する衛生器具のトラップの最大口径以上とする。

(4) 排水立て管の管径は、これに接続する排水横枝管の管径以上とし、立て管上部を細く、下部を太くするような構造としてはならない。

3 排水横管の勾配は、次表に定める値を標準とする。

管径(ミリメートル) | 勾配 |

65 | 50分の1以上 |

75、100 | 100分の1以上 |

125 | 150分の1以上 |

150 | 200分の1以上 |

4 屋内排水管には、原則として鋳鉄管、鉛管等の金属管を使用するが、配管場所の状況及び排水量等によっては、硬質塩化ビニール管等を使用する。

(屋外排水設備の構造等)

第4条 管の材料及び構造は、流量、水質、土被り、強度及び形状を考慮して、硬質塩化ビニール管、鉄筋コンクリート管、陶管等を使用する。

2 管の基礎は、使用管種、土質、土被り等から決定するものとするが、一般的には次に掲げるところによるものとする。

(1) 鉄筋コンクリート管及び陶管は、砕石基礎とする。ただし、管に加わる荷重が大きい場合はコンクリート基礎とし、軟弱地盤に敷設する場合等必要なときは、はしご基礎等を併用する。

(2) 塩化ビニール管は砂基礎を原則とするが、軟弱地盤に敷設する場合には必要に応じあらかじめ砕石等を入れて支持力を増し沈下等を防止する。

3 ますの配置、材質、大きさ及び構造等は、次の事項を考慮して定めるものとする。

(1) ますの配置は、排水管の会合点、屈曲点及びその他維持管理上必要な所に設けるものとし、そのうち最終ますについては、できるだけ取付管に近い位置に設けるものとする。

(2) ますの材質は、鉄筋コンクリート、プラスチック等とする。

(3) ますの形状は、円形又は方形とし堅固で耐久性があり、かつ、維持管理が容易な構造とする。

(4) ますの基礎は、その種類及び設置条件を考慮して適切なものとする。

(附帯設備)

第5条 排水設備を設置するときは、次に掲げる附帯設備を設けなければならない。ただし、建物又は土地の状況その他により管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) ごみ除け装置 炊事場、浴室、洗濯場その他の汚水流出口には、塵かいその他の固形物の流下を止めるために必要な、目幅8ミリメートル以下のごみ除け装置を設けること。

(2) 油脂遮断装置 油脂販売所、自動車修理工場、料理飲食店、印刷所、ガソリン給油所その他の油脂類を多量に排水するはけ口には、油脂遮断装置を設けること。

(3) 土砂遮断装置 洗車場、資材置場等で、土砂、砂利その他これに類するものを多量に排出する場所には、適当な土砂遮断装置を設けること。

2 台所には、ごみ、残飯等を破砕して排水管に流入させるための破砕装置を取り付けることができない。

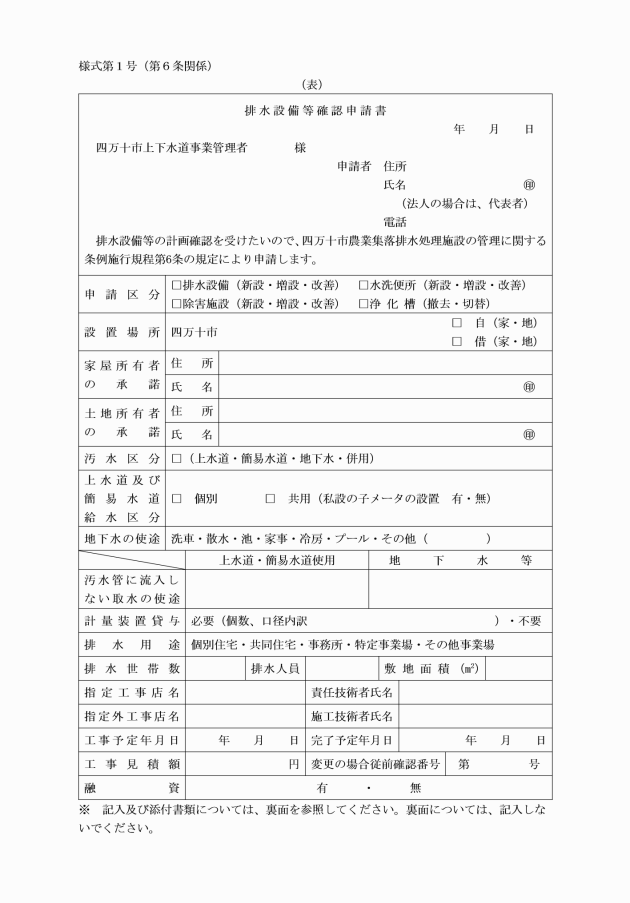

(1) 排水設備等確認申請書に添付すべき書類

ア 周辺付近の案内図

イ 申請地の境界線とその敷地形状

ウ 申請地付近の道路及び排水施設の位置

エ 申請地内の建築物、炊事場、浴室、洗濯場及び便所その他の汚水を排除する施設の位置

オ 申請地内の排水設備の配置(管の内径、延長及び勾配並びにますの規格等)

カ 申請地の地表勾配又は管渠勾配を表した縦断面図

キ 除害施設、附帯設備又はトラップ等を設けるときは、その配置並びに形状、寸法及び能力等を表示した図面

ク 他人の排水設備を使用するときは、その配置

ケ 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その所有者の同意書

コ その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項

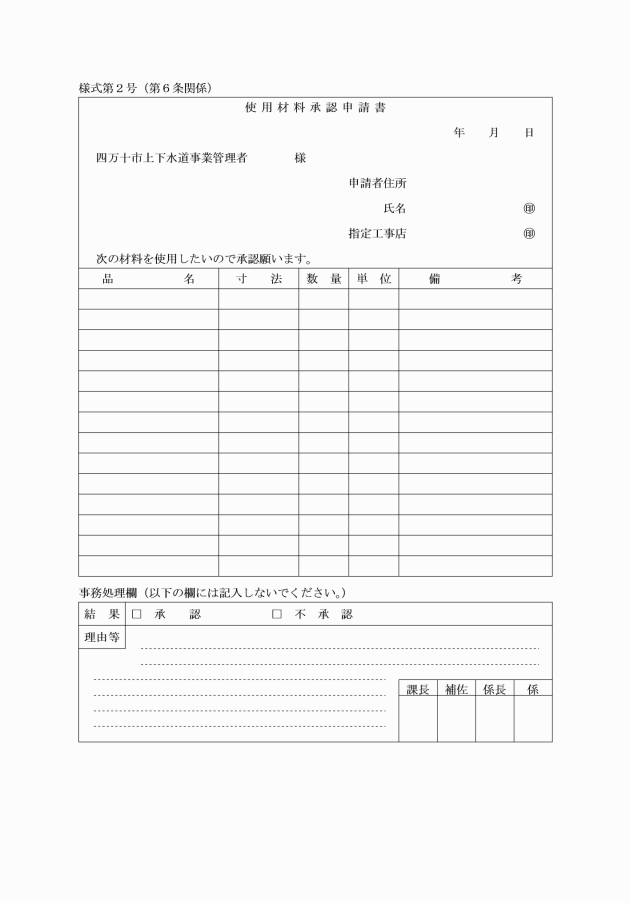

サ 排水設備等の工事費見積書

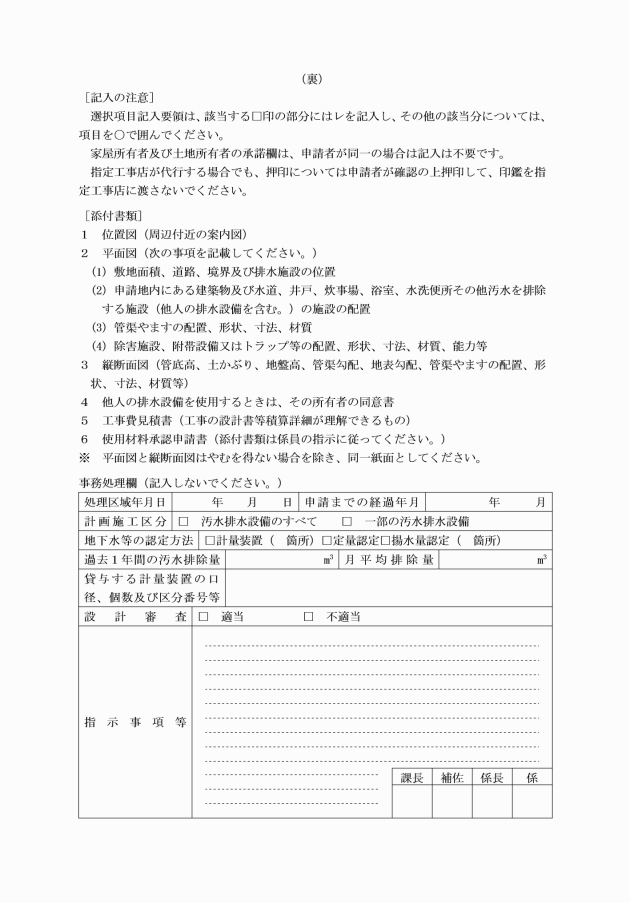

(2) 使用材料承認申請書に添付すべき書類は、使用する材料メーカーカタログ等性能を明らかにした書類とする。

2 完了検査には、当該工事を行った責任技術者を立ち会わせて行うものとする。

(排水施設に汚水を流入させない排水設備工事の取扱い)

第8条 農業集落排水処理施設の排水施設に汚水を流入させない排水設備等のみに係る新設等の工事については、前2条の規定は適用しない。

第3章 指定工事店

第9条 指定工事店に関する事項については、四万十市下水道条例施行規程(令和2年四万十市訓令第18号)の規定を適用する。

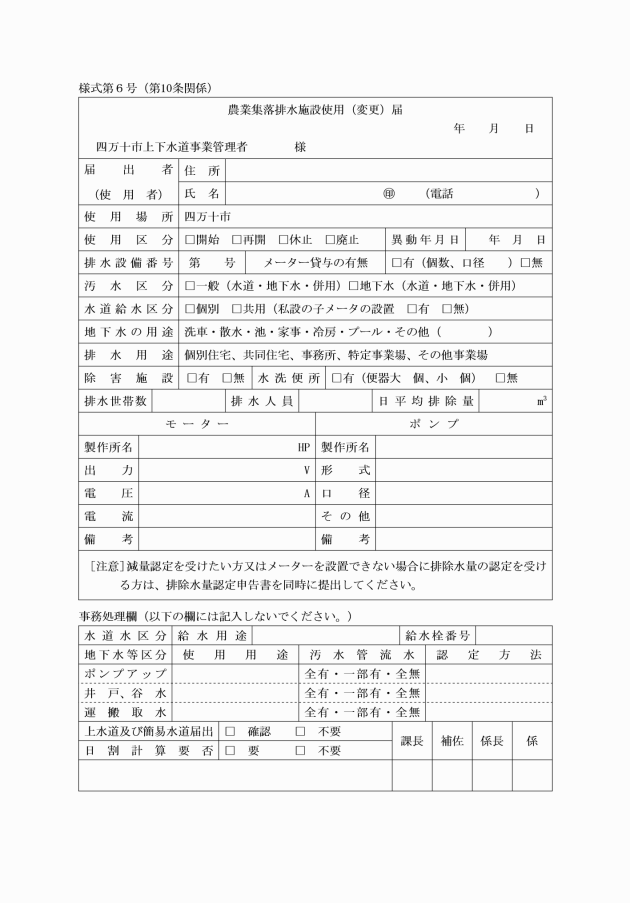

第4章 排水施設の使用

2 管理者は前項の届出がない場合においては、当該建築物の排水設備工事の完了の日、使用者の居住の実態及び水道水の使用状況等を勘案して、使用の有無を認定することができる。

3 第1項の届出のうち、水道水を排除している使用者で農業集落排水施設の使用を休止し、又は廃止する場合においてはあらかじめ四万十市水道事業の給水に関する条例(平成17年四万十市条例第193号。以下「水道条例」という。)第33条第1号に規定する届出が行われていなければならない。

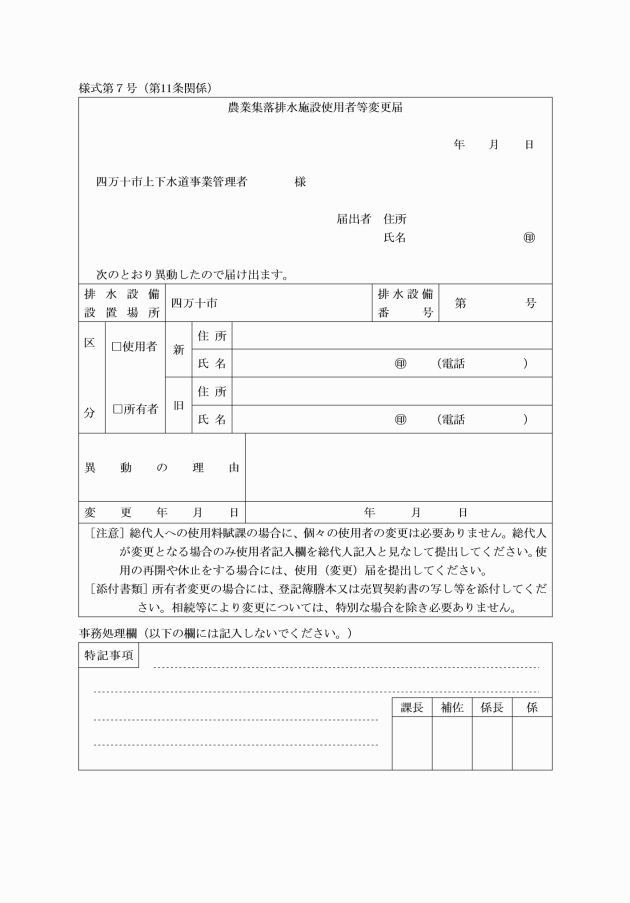

2 前項の規定により使用者変更の届出をしようとする者のうち、水道水を使用している場合における当該届出については、水道条例第33条第2号に規定する届出がなされている者又はなされようとしている者でなければならない。

3 第1項の規定により排水設備等の所有者の変更をする場合においては、登記簿謄本又は売買契約書の写し等、当該排水設備等の所有者の変更が明らかとなる書類を添付しなければならない。ただし、相続等管理者が特に認めた場合は、これを省略することができる。

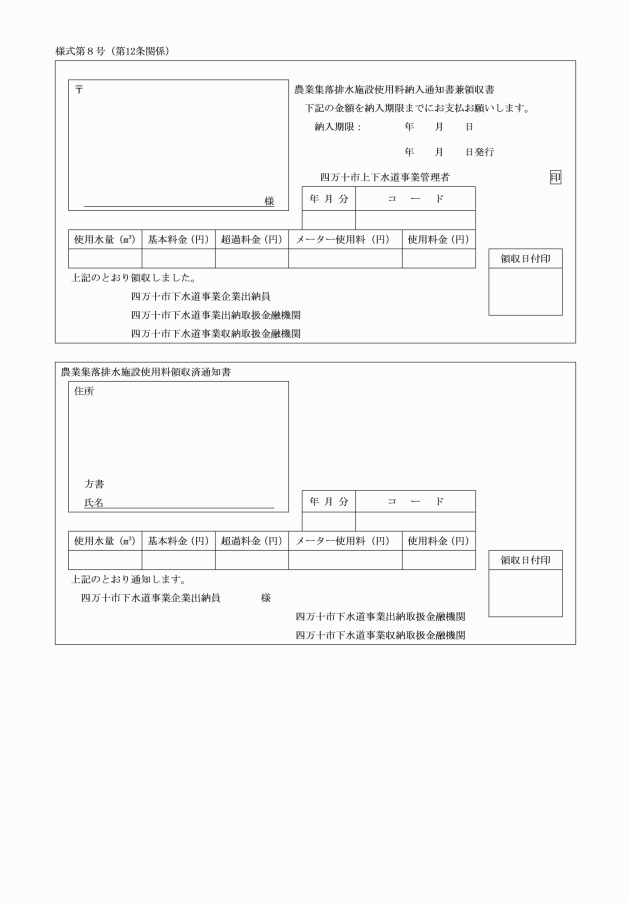

2 使用月の中途で農業集落排水施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合において、水道の使用日数と農業集落排水施設の使用日数が異なる場合における排除水量の認定は、農業集落排水施設の使用日数を水道の使用日数で除して得た率にその使用月における水道の使用水量を乗じて得た水量(1立方メートル未満の端数は、切り捨てる。)とする。

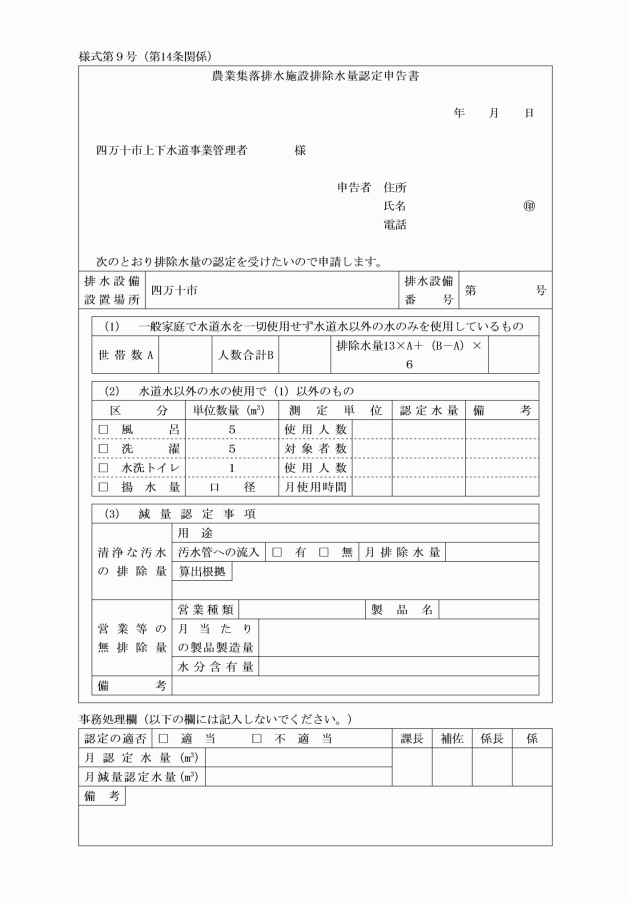

(1) 水道水を一切使用せず、水道水以外の水を使用している一般家庭

1世帯1人につき1箇月13立方メートルとし、1人を超える場合は1人当たり1箇月6立方メートルを加算して得た量とする。

(2) 水道水を一切使用せず、水道水以外の水を使用している一般家庭以外のもの

使用者の申告を参考に、管理者が認定する量をもって使用水量とする。

(3) 水道水と水道水以外の水との併用の場合

3 条例第14条第5号に規定する清浄な汚水を排除する場合における減量認定は、排除水量の確認が可能なもので、その排除水量のうち30パーセント以上のものが清浄な汚水と認められる場合に限り、その排除水量のうち30パーセント以内の減量認定をする。

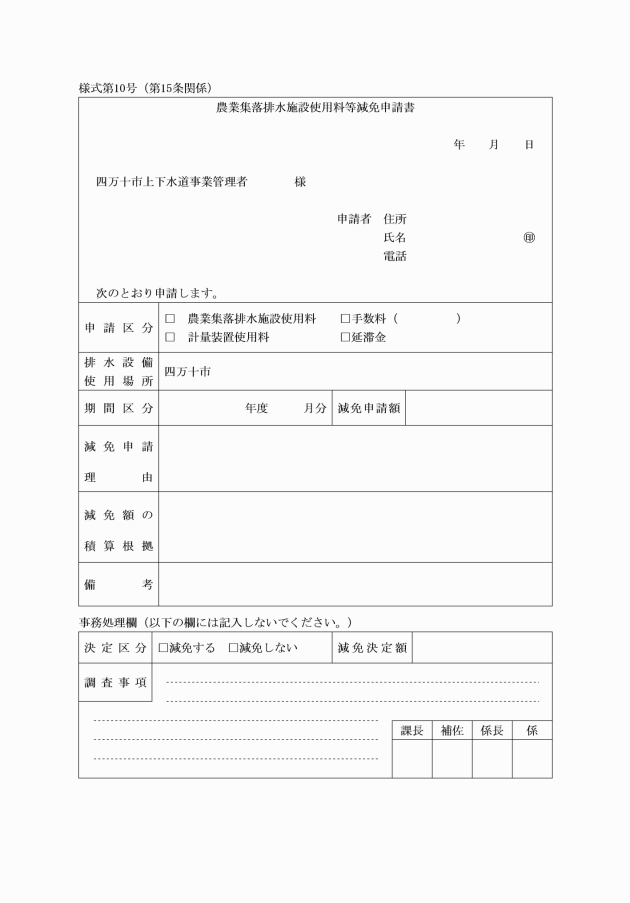

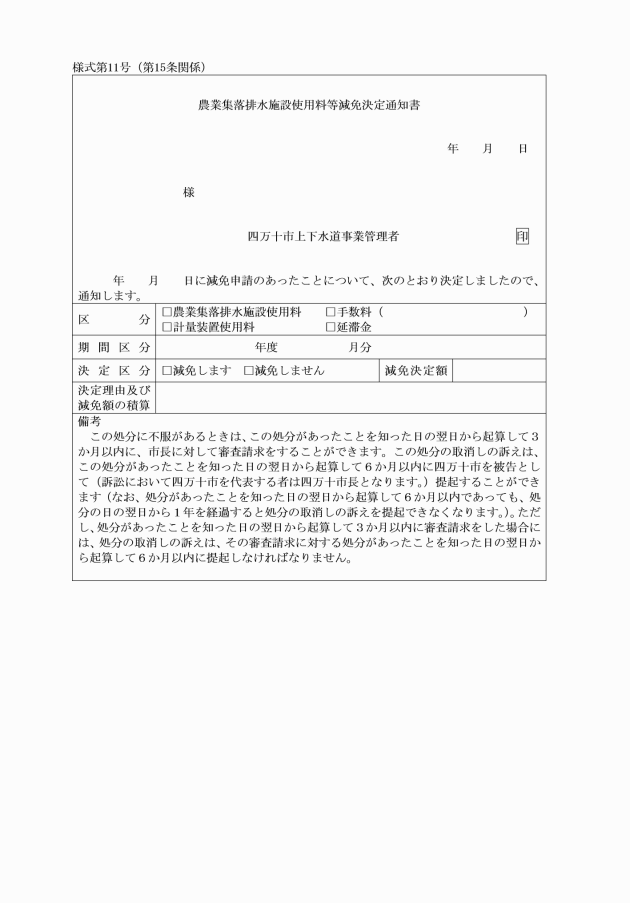

第5章 雑則

(1) 災害時により被災を受けた者が、その被災状況から回復するために管理者が必要と認める期間に農業集落排水施設を使用したとき。

(2) 給水装置等の故障により漏水したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が特別な事由があると認めたとき。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

用途 | 1人につき1箇月の使用水量(m3) | 人数の算定方法 |

風呂 | 5 | 通常使用する人数 |

洗濯 | 5 | 対象者の数 |

トイレ | 1 | 一般家庭…世帯の人員数 アパート…年間における月平均在室者数 店舗・事務所…従業員数 |

別表第2(第14条関係)

口径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |

揚水量(m3/h) | 1.5 | 3.0 | 4.8 | 7.8 | 12.0 | 21.0 | 33.9 | 58.5 | 93.0 | 141.0 |

備考

1 上表にない口径にあっては、最も近い口径とし、その中間にあっては、揚水量の多い口径とする。

2 排除水量の認定は、上表より求めた1時間当たりの揚水量に、使用者の申告に基づき使用時間及び使用日数を乗じて算出する。

別表第3(第14条関係)

種別 | 減量 | 適用 |

製氷 | 全量 | 製造量に対する左項の割合とする。 |

清涼飲料水製造 | 90パーセント | 主成分が水、炭酸ガス、微量のエキスのもので製品製造量に対する左項の割合とする。 |

醤油製造 | 70パーセント | 製品製造量に対する左項の割合とする。 |

清油製造 | 80パーセント | 製品製造量に対する左項の割合とする。 |

その他 | 必要に応じ決定する。 | |