○四万十市議会の所管に係る文書管理事務取扱要綱

平成18年3月31日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、四万十市議会の所管に係る文書管理事務について基本的な事項を定めることにより、文書事務の適正な実施を図り、もって事務の能率化及び合理化に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の定義は、四万十市文書管理規程(平成18年四万十市訓令第9号。以下「市管理規程」という。)第2条(用語の定義)に定めるところによるものとする。

(処理の原則)

第2条の2 事務の処理は、市管理規程第2条の2(処理の原則)の規定の例による。

(文書取扱主任等)

第3条 局長は、事務局内の文書事務の全般を統括する。

2 文書事務を適正かつ円滑に行うため、事務局に文書取扱主任及び文書整理担当者を置く。

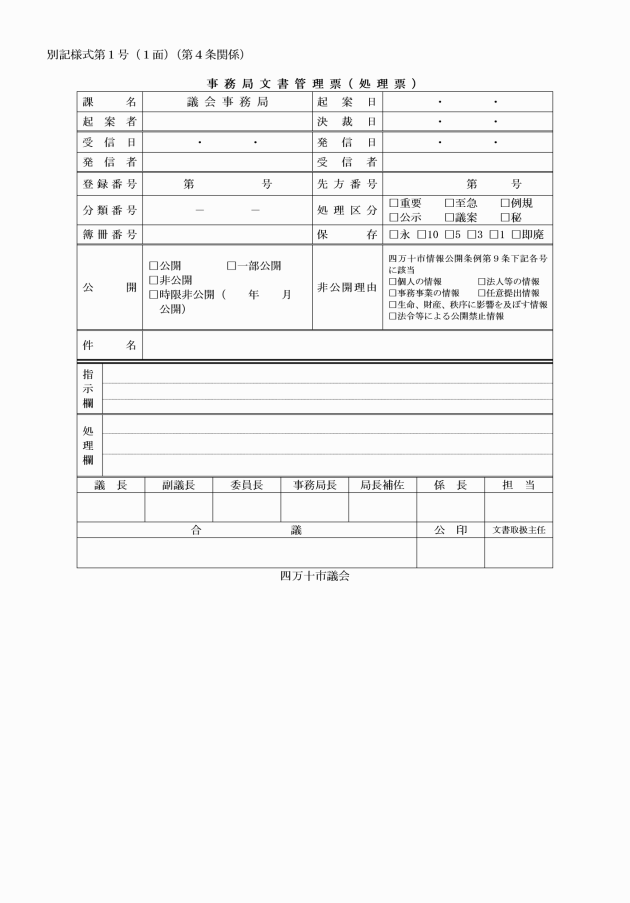

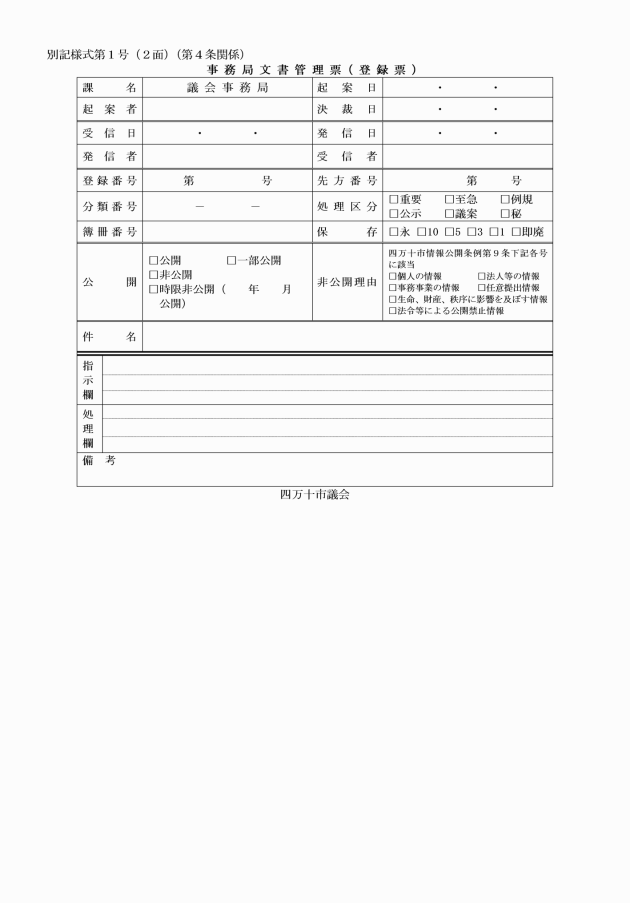

(文書管理票)

第4条 文書の適正な処理管理を行うため、文書管理票(様式第1号。以下「管理票」という。)を設ける。

(文書の記号及び番号)

第5条 文書には、次の各号により記号及び番号を付する。

(1) 必要な文書には、暦年により一連の登録番号(第〇〇号)を付する。

(2) 発信文書には、年(和暦)に相当する数字、「四議」及び登録番号を付する。

(文書等の収受)

第6条 文書等の収受は、市管理規程第10条(収受印)の規定の例による。

(受信の登録)

第7条 収受した文書等で次の各号のいずれかに該当するものは、管理票により登録する。ただし、軽易なもので登録の必要性がないもの又は往復文書で既に管理票を作成しているものについては、この限りでない。

(1) 官公署、公共機関、団体等が発する通知、通達、指令その他の文書で重要なもの

(2) 処理に期限、期日を付してあるもの

(3) 金額の記載のあるもの。ただし、見積請求書等軽易なものは除く。

(4) 発信者が発信の記録を有すると認められるもの

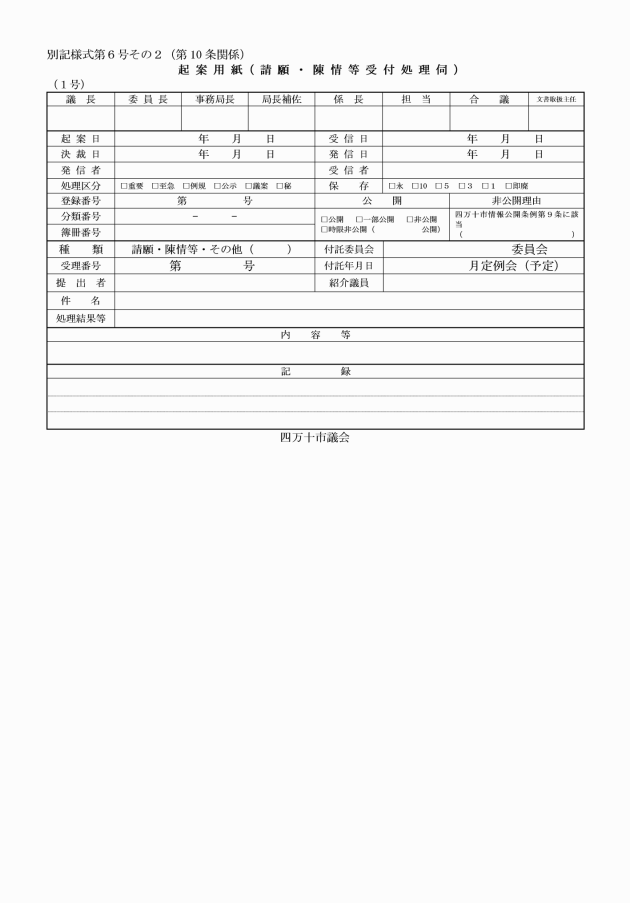

(5) 請願、陳情等に関するもの

(6) 文書事務の進行管理に必要なもの

(7) その他必要と認められるもの

(収受文書の管理票の処理)

第8条 文書整理担当者は、次に定めるところにより、管理票の処理を行う。

(1) 管理票(処理票及び登録票の二部)に件名、登録番号、保存年限等必要事項を記入する。

(2) 管理票の処理については、処理票は当該文書に添付し、登録票は文書整理担当者が保管する。

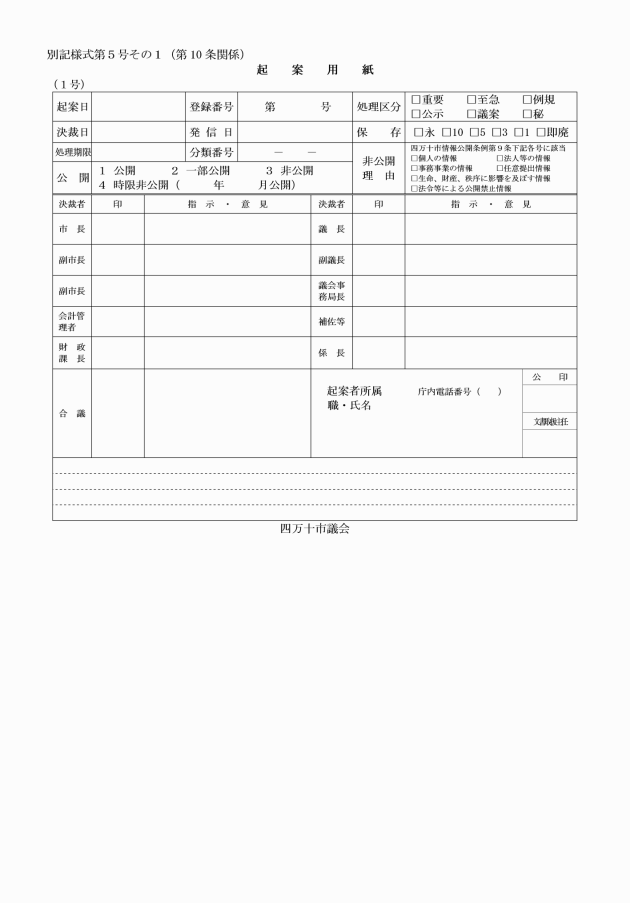

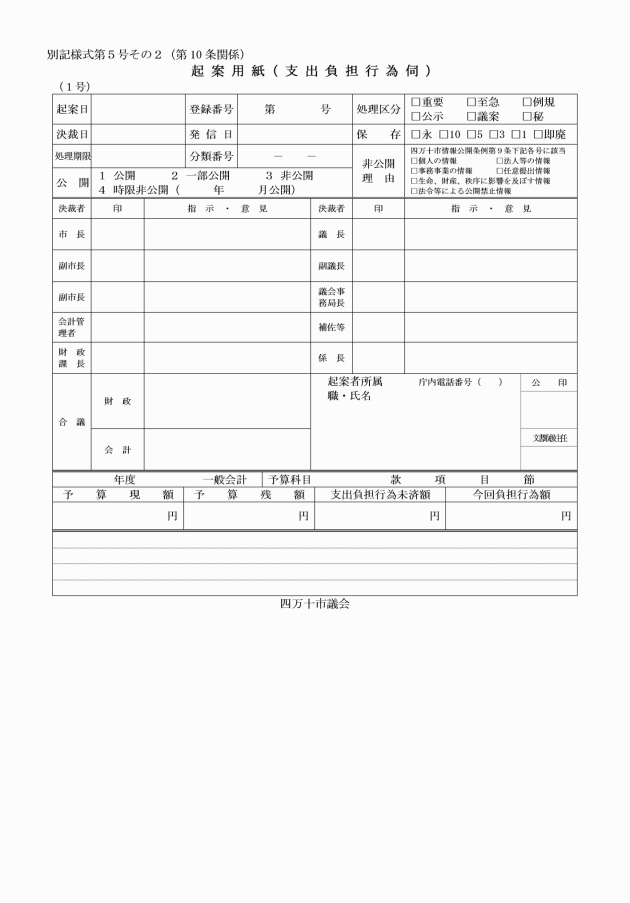

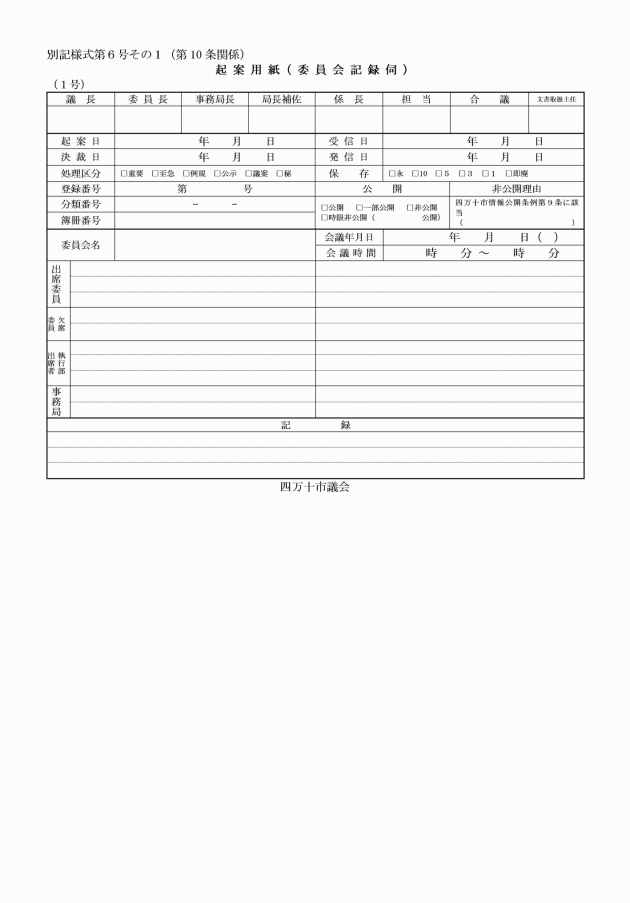

(起案)

第10条 起案は、文書管理システムを用いて行うものとする。ただし、局長が文書管理システムを用いて行い難いと認める場合は、紙文書での起案を行うことができる。

2 文書管理システムの起案は、市管理規程第15条(起案)の例により処理するものとする。

(1) 軽易な事案であって、受理文書の余白を利用して処理できるもの

(2) 閲覧にとどめるもの

(3) 別に処理の形式に関し規定があるもの

5 起案文書には、必要に応じて、起案の理由及び経過を明らかにする資料を添えなければならない。

(起案文書の登録内容等)

第11条 起案文書その他の公文書の作成は、四万十市公文規程(平成17年訓令第7号)の例によるものとする。

(審査)

第12条 起案文書は、文書取扱主任の審査を受けなければならない。ただし、軽易又は定例のものについては、この限りでない。ただし、文書管理システムを用いる場合は、当該システム上の承認をもってこれに代えるものとする。

2 文書取扱主任は、審査終了後、起案用紙の所定の欄に押印しなければならない。

(公印及び契印)

第14条 施行する文書等には、公印を押印する。ただし、庁内相互間の文書若しくは簡易なもの又は四万十市公告式条例(平成17年四万十市条例第3号)第5条において準用する第2条に規定する掲示文書については、これを省略することができる。

2 重要な文書等で特に必要と認めるものには、当該文書等と契印するものとする。

3 公印の押印は、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受け行うものとする。

2 電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、四万十市電子署名規程(令和2年四万十市訓令第2号)の規定の例による。

(発信の登録及び発送手続)

第15条 文書発送の際、管理票に発信年月日、相手方等の必要事項を記録しなければならない。

2 発送手続き方法は、市管理規程第26条(発送手続)を準用する。

(文書の整理及び管理)

第16条 完結文書並びに未処理文書の整理及び管理は、次の各号によるものとする。

(1) 事案処理が終了したものは、別表第1の定める区分により速やかに分類し、簿冊に編集(文書管理システムでの処理を含む。)し、整理しなければならない。

(2) 事案処理が終了していないものは、必要に応じて利用することができるように、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

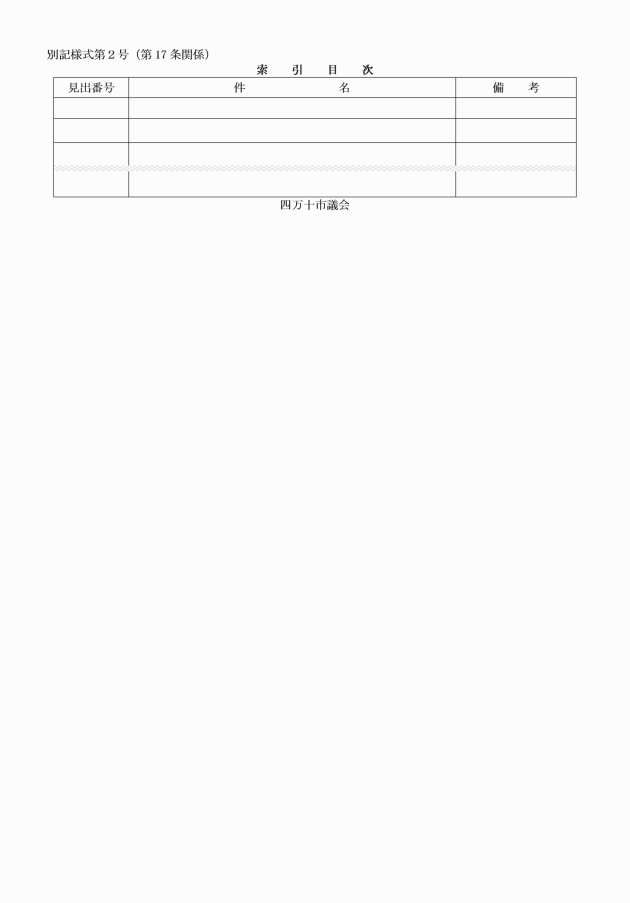

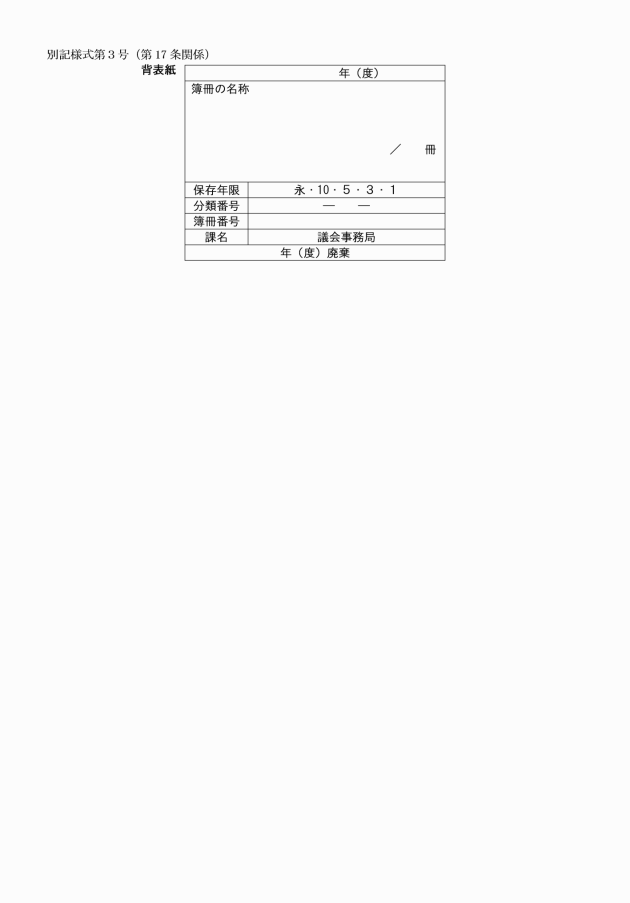

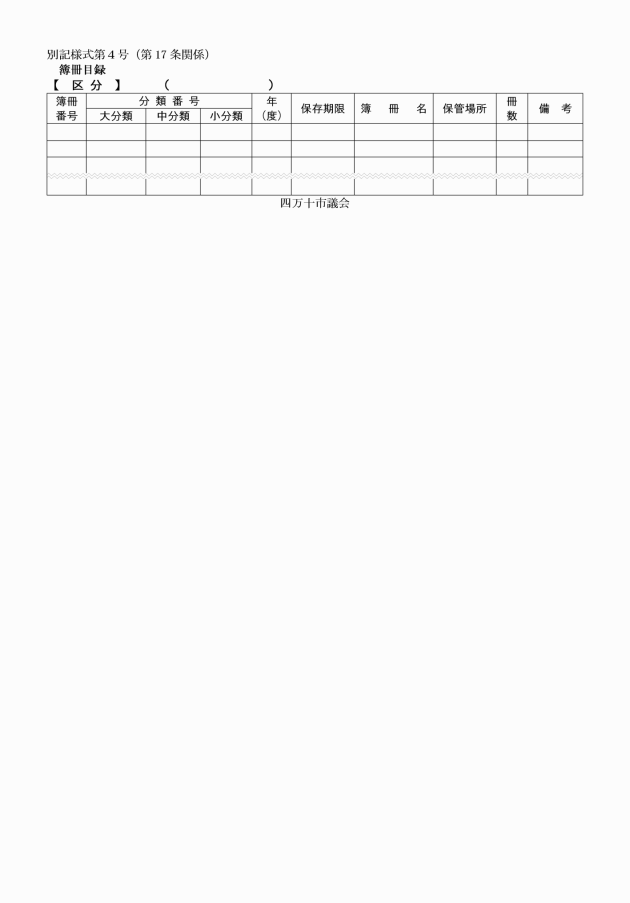

(簿冊及び簿冊目録)

第17条 前条1項に定める簿冊は、紙文書における文書管理の最小単位とし暦年により編集する。ただし、最小単位とすること及び暦年とすることが適当でないときはこの限りではない。

3 紙文書の簿冊の管理及び検索に使用するため、各簿冊の分類状況その他必要事項を記載した簿冊目録(様式第4号)を置くこととする。

(保存年限の設定及び計算)

第18条 文書等の保存年限は、次の区分によるものとし、法令その他特別に定めのあるものを除き、おおむね別表第1の定める保存期間に基づき起案時に適切な保存年限を選択するものとする。

(1) 永年保存

(2) 10年保存

(3) 5年保存

(4) 3年保存

(5) 1年保存

(6) 即廃

(7) 常用

2 文書の保存年限は、市管理規程第35条(保存年限の計算)を準用するものとする。

3 簿冊の保存年限は、当該簿冊に収納した完結文書のうち最長のものもってその保存年限とする。

(文書取扱いの注意)

第20条 文書を持ち出し、若しくは関係職員以外の者に示し、又はその写しを交付しようとする場合には、局長の許可を得なければならない。

2 未完結文書その他特に慎重な取扱いを要する文書は、細心の注意をもって管理しなければならない。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項は、市長の事務部局の例によるものとする。

2 前項の定めにかかわらず、例とすることが適当でないものについては、別に定めることとする。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に作成又は収受された文書等については、なお従前の例によることとする。

3 この要綱の施行の際現に保有する様式書類は、この要綱により作成されたものとみなすこととする。

附則(令和3年6月10日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月3日議会訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年6月18日議会訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。