○四万十市教育委員会文書管理規程

平成17年4月10日

教育委員会訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 文書等の収受(第7条―第14条)

第3章 起案(第15条―第18条)

第4章 決裁(第19条―第22条)

第5章 施行(第23条―第27条)

第6章 文書の整理及び保存(第28条―第40条)

第7章 雑則(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、文書事務の管理について基本的な事項を定めることにより、文書事務の適正な実施を図り、もって事務の能率化及び合理化に資することを目的とする。

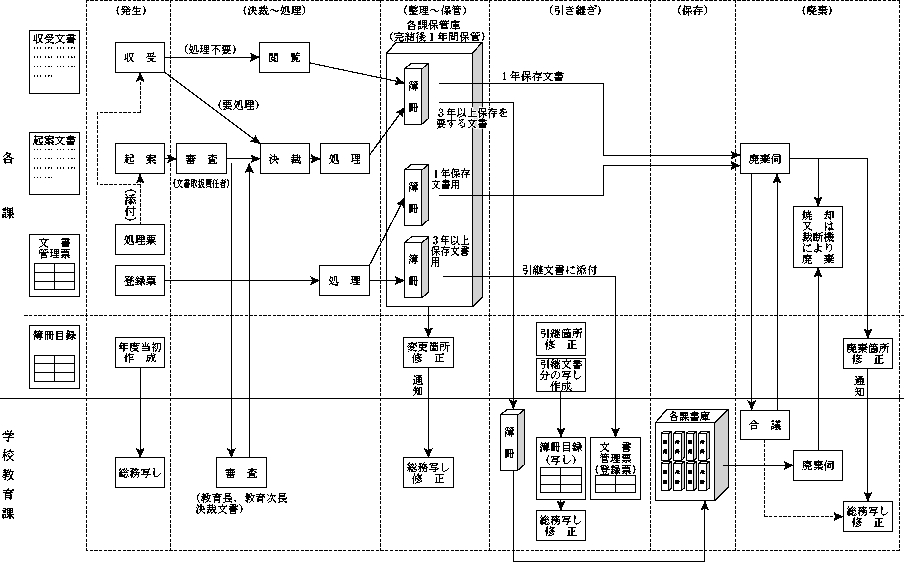

2 文書管理の工程は、おおむね別記図に示すとおりとする。

(1) 文書等 本市教育委員会の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他これらに類するものを除く。

(2) 課 四万十市教育委員会事務執行基本規程(平成17年四万十市教育委員会訓令第1号。以下「事務執行基本規程」という。)第4条に定める課等をいう。

(3) 課長 前号に掲げる課の長をいう。

(4) 完結 事案決定のための決定案を記載した文書(以下「起案文書」という。)にあっては決裁権者の押印(文書管理システム(電子計算組織を用いて、文書の収受、起案、決裁、保管、廃棄等の文書の管理に関する事務の処理を行うためのシステムをいう。以下同じ。)における処理を含む。)又は署名の終了を、閲覧に供するため押印欄を設けて回付する文書で意思決定を伴わないもの(以下「供覧文書」という。)にあっては最終閲覧者の押印又は署名の終了をいう。

(5) 電子文書 文書のうち電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの及び文書管理システムに登録されたものをいう。

(6) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(7) 文書の保管 紙文書を当該文書に係る事案を担当する課(以下「主管課」という。)の事務室内の保管庫等において、整理、分類し、管理することをいう。

(8) 文書等の保存 学校教育課長又は課長が、完結した文書を保管期間の経過した日から当該完結文書を管理する必要がなくなる日までの期間(以下「保存期間」という。)、学校教育課長が別に定める書庫又は文書管理システムなどにおいて管理することをいう。

(処理の原則)

第2条の2 事務の処理は、文書、図画、その他人の知覚によって認識することができる方法で作られた記録でもって行うことを原則とする。ただし、事務処理上特に支障がないと認めるときは、電磁的記録により行うことができる。

2 文書等は、正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるよう努めるとともに、その処理状況を常に明らかにし、処理後の保管及び保存を的確に行わなければならない。

3 四万十市情報公開条例(平成17年四万十市条例第13号)の規定により非公開となる情報の記録された文書等の取扱いについては、細心の注意を払い、その内容を他に漏らさないようにしなければならない。

(文書取扱主任等)

第3条 課長は、課内の文書事務の全般を統括する。

2 文書事務を適正かつ円滑に行うため、各課に文書取扱主任及び文書整理担当者を置く。

3 課の文書取扱主任は、課長補佐(相当職を含む。)の職にある者をもってあて、文書整理担当者は、課長が指名する。

第4条 文書取扱主任の任務は、次のとおりとする。

(1) 課の簿冊目録の作成に関すること。

(2) 文書等の審査に関すること。

(3) 文書等の整理、保管、保存等に関すること。

(4) 文書等の引継及び廃棄に関すること。

(5) 資料及び図書の整理、保存及びその利用に関すること。

(6) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(7) その他文書事務に関し必要なこと。

2 文書整理担当者の任務は、次のとおりとする。

(1) 文書等の収受及び配布に関すること。

(2) 文書等の発送に関すること。

(3) その他文書事務に関し必要なこと。

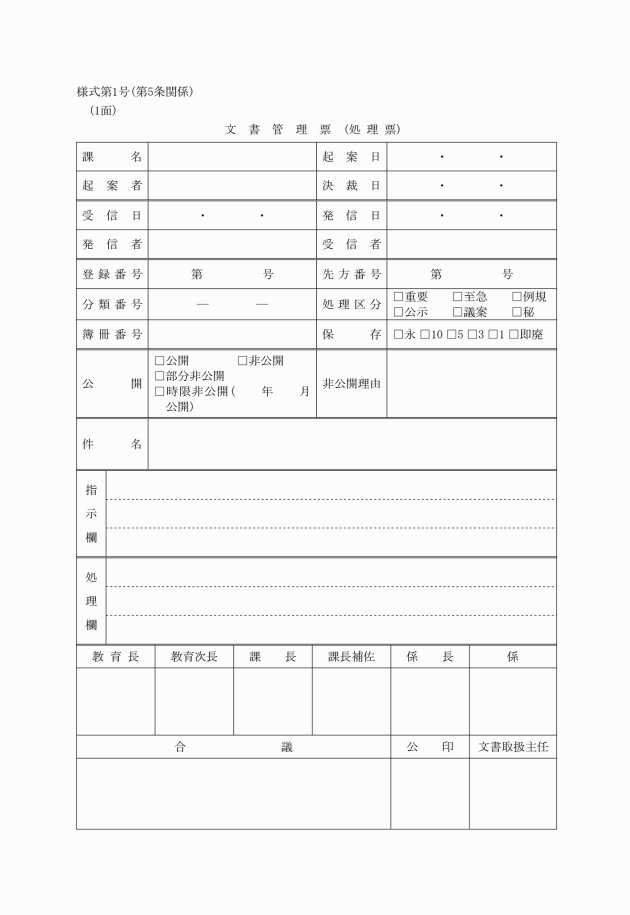

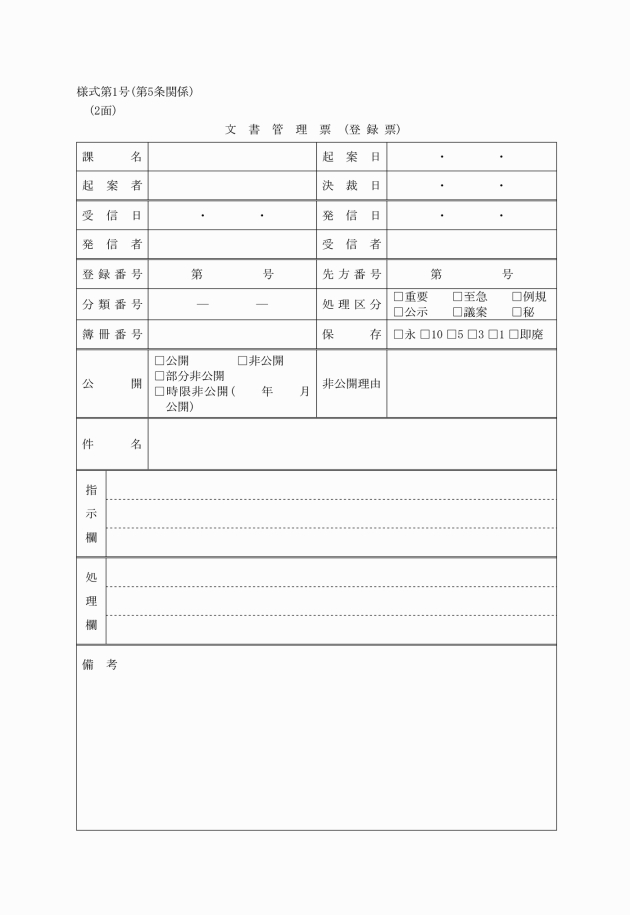

(文書管理票)

第5条 文書の適正な処理管理を行うため、文書管理票(様式第1号。以下「管理票」という。)を設ける。

(文書の記号及び番号)

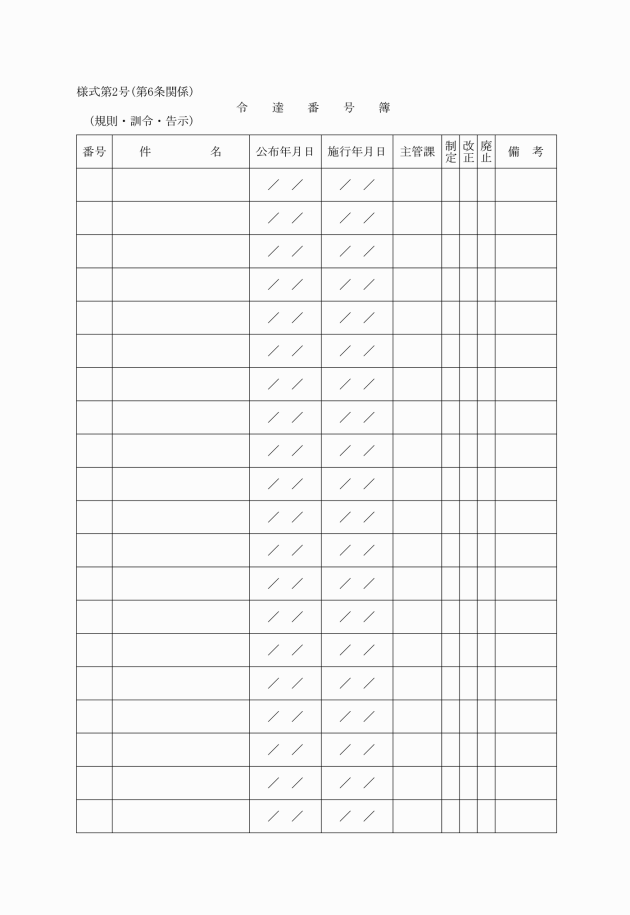

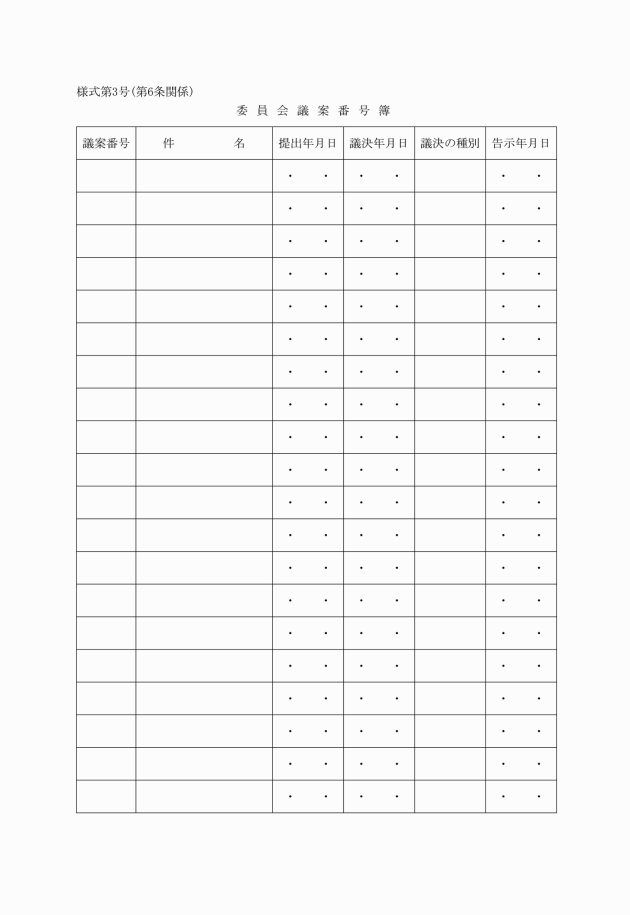

第6条 文書には、次の各号により記号及び番号を付する。

(1) 規則、庁達(訓令を含む。)及び告示には暦年により番号を付する。番号は、学校教育課の令達番号簿(様式第2号)によることとする。

(2) 教育委員会議に提案する議案の記号及び番号は「第○号議案」とし、学校教育課の議案番号簿(様式第3号)により議会ごとに番号を付するものとする。

(3) 前2号に定めるもの以外のもので必要な文書には、各課の管理票に年度を通じて一連の登録番号(第○○号)を付する。

(4) 発信文書には、年度(和暦)に相当する数字と、「四教」の次に主管課名の頭字1字から成る記号及び登録番号を付する。

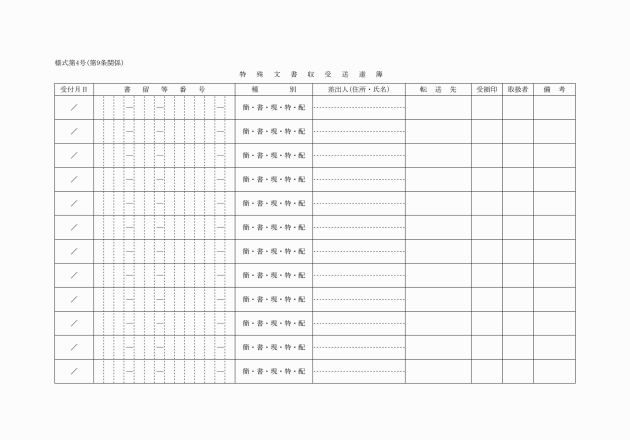

第2章 文書等の収受

(収受)

第7条 文書等は、学校教育課で収受する。ただし、課名を表示したもの(第9条第2項に定める特殊文書を除く。)、課に直接到達したもの又は課が電子メールの送受信を行うことができる端末装置(以下「電子メール送受信装置」という。)若しくはファクシミリを介して受信したものは、課で収受する。

2 課長は、料金の未払又は不足の郵便物等が到着したときは、発信者が官公署であるとき又は公務に関すると認められるものに限り、発送の場合に準じて料金を払い出す。

(開封)

第8条 収受した文書の開封処理は、次の各号による。

(1) 収受した文書は、各課において開封する。

(2) 現金、金券、有価証券、郵便切手等が同封されているときは、同封文書の右上欄余白又は封皮にその種類及び数量を表示し、開封者が押印する。

(3) 開封したものに内容が欠けている等の事故があるときは、前号に準じて取り扱うものとする。

(受領)

第9条 学校教育課で収受した文書は、各課文書整理担当者が受領する。

3 2以上の課に関係ある文書は、最も重要な関係のある課が受領する。この場合において文書整理担当者は、直ちに関係課と連絡を取る等必要な措置を採らなければならない。

4 誤って送付された文書については、学校教育課を経由して正当なあて先に転送しなければならない。

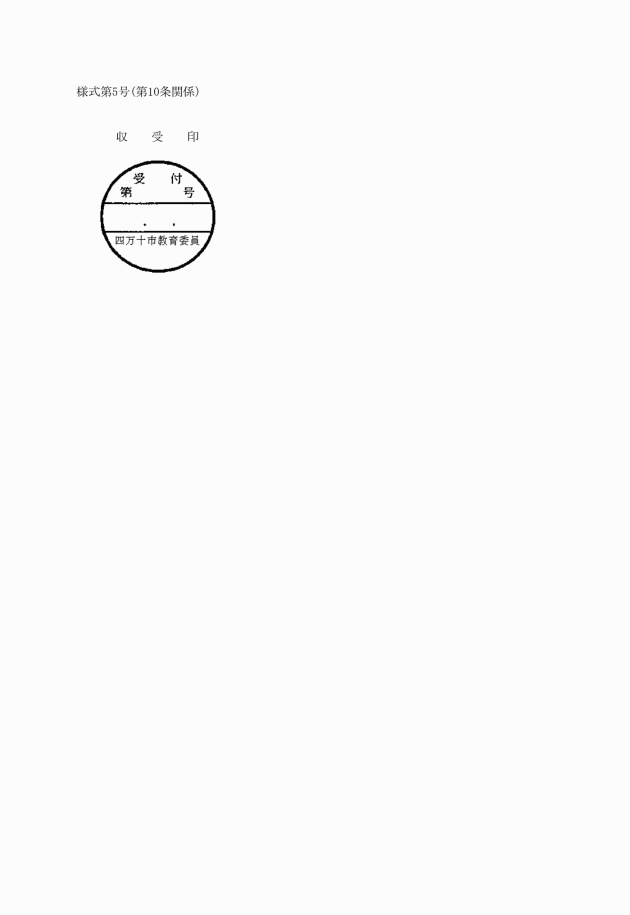

(収受印)

第10条 収受した文書等は、各課文書整理担当者が収受印(様式第5号)を押印する。ただし、軽易なもの又は基本台帳に関係する諸届、願書、諸通知については収受印を省略する。

2 収受印は、文書等が本市に到達したことを表示するものであるから、日付等を誤らないよう注意し、文書右上欄余白部又は封皮(電子メール送受信装置を介して受信した電磁的記録にあっては当該記録を出力した用紙の余白部分、磁気ディスク、磁気テープ等の記録媒体にあっては当該記録媒体)に押印する。

3 電子文書の収受年月日は、当該文書が了知可能な状態に置かれることとなった期日とする。

4 異議の申立てその他権利の消長に関する文書には収受の時刻を収受印の上部に記入し、文書の配達を行った事業所名、消印の日付等を記録するため封筒を添えなければならない。

(1) 官公署、公共機関、団体等が発する通知、通達、指令その他の文書で重要なもの

(2) 処理に期限、期日を付してあるもの

(3) 金額の記載のあるもの。ただし、見積請求書等軽易なものは除く。

(4) 発信者が発信の記録を有すると認められるもの

(5) 陳情等に関するもの

(6) 文書事務の進行管理に必要なもの

(7) その他必要と認められるもの

(収受文書の管理票の処理)

第12条 各課文書整理担当者は、次に定めるところにより、管理票の処理を行う。

(1) 管理票(二連複写)に件名、登録番号、保存年限等必要事項を記入する。

(2) 管理票の処理については、処理票は当該文書に添付し、登録票は文書整理担当者が保管する。

(指示及び処理)

第13条 文書整理担当者は、指示を受ける必要のある文書等については文書取扱主任を通じて速やかに課長の閲覧に供しなければならない。

2 課長は、提出された文書を閲覧、点検するとともに処理に必要な指示を管理票の指示欄に記入し、担当係長(これに準ずるものを含む。以下同じ。)に回付しなければならない。

3 課長から回付を受けた係長は、担当者を指定し、必要があれば具体的な説明を加え担当者に回付する。

4 担当者は、上司の指示に基づいて処理し、その処理について管理票に記入し、上司に報告しなければならない。この場合、文書整理担当者にその旨を連絡するものとする。

第14条 収受した文書で期限のあるものは期限までに処理するとともに、期限のないものについても速やかに処理しなければならない。

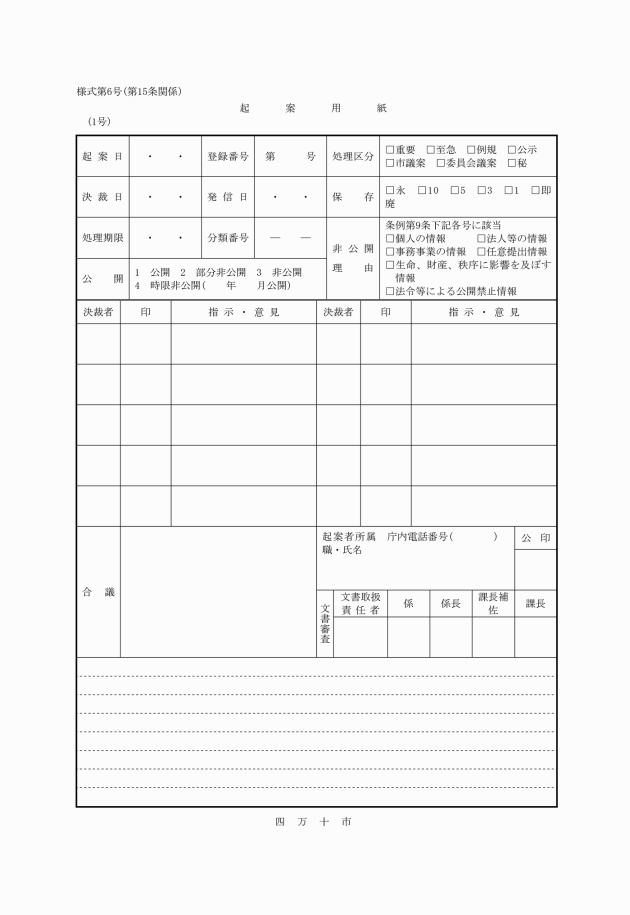

第3章 起案

(起案)

第15条 起案は、文書管理システムを用いて行うものとする。ただし、課長が文書管理システムを用いて行い難いと認める場合は、紙文書での起案を行うことができる。

(1) 軽易な事案であって、受理文書の余白を利用して処理できるもの

(2) 閲覧にとどめるもの

(3) 別に処理の形式に関し規定があるもの

3 起案文書には、必要に応じて、起案の理由及び経過を明らかにする資料を添えなければならない。

(起案文書の登録等)

第16条 起案した文書は、管理票により登録する。ただし、庁内における意思決定等の文書及び既に管理票を作成しているもの又は軽易な起案については、この限りでない。

2 起案文書の管理票の処理は、第12条に準じて行う。

(決裁権者の表示)

第17条 起案者は、起案用紙の決裁者欄に決裁権者を表示する。この場合、事務執行基本規程及びその他の職務権限に関する規定に違反することのないよう注意しなければならない。

(文書記号等の記入)

第18条 起案者は、起案時に分類番号、保存年限等を記入しなければならない。

2 起案した文書で緊急を要する文書、秘密に属する文書その他当該文書の施行について特別な取扱いを要するものについては、次の各号に掲げる区分を起案用紙に記載しなければならない。ただし、文書管理システムを用いる場合は、この限りではない。

(1) 重要なもの「重要」

(2) 至急処理を求めるもの「至急」

(3) 法規文書及び規程(訓令)「例規」

(4) 公示文書「公示」

(5) 市議会に付議すべきもの「市議案」

(6) 教育委員会議に付議すべきもの「委員会議案」

(7) 秘密を要するもの「秘」

第4章 決裁

(審査)

第19条 起案文書は、文書取扱主任の審査を受けなければならない。ただし、軽易、定例のものについては、この限りでない。

2 文書取扱主任は、審査終了後、起案用紙の所定の欄に押印しなければならない。ただし、文書管理システムを用いる場合は、決裁をもってこれに代えるものとする。

3 教育長、教育次長決裁を要する文書については、学校教育課において審査を行う。

(決裁)

第20条 決裁をするときは、起案用紙等の所定の欄に押印(文書管理システムにおける処理を含む。)するものとする。ただし、急を要する場合等は署名をもって押印に代えることができる。

(合議又は供覧)

第21条 起案者は、起案又は供覧の文書であって他の課に関係のあるものは、速やかに当該課に送付し、合議又は供覧を求めなければならない。

2 合議又は供覧を求められた者は、押印(文書管理システムにおける処理を含む。)し、意見ある場合には当該文書又は別紙に意見を記入等するものとする。

(廃案文書等の取扱い)

第22条 回付中の起案文書を廃し、又は当該文書の内容に重要な変更を加えたときは、主管課長は、その旨を既に決定の関与を終了した決定関与者に通知しなければならない。この場合において、内容を変更したときは、再度文書を回付しなければならない。

2 既に決定済の起案文書を廃し、又はその内容に変更を加えるときは、当該文書を廃し、又はその内容を変更するための起案文書を作成しなければならない。

第5章 施行

(公印及び契印)

第23条 施行を要する文書等には、公印を押印する。ただし、次の各号に掲げる文書等は、公印の押印を省略することができる。

(1) 国及び県に提出する文書等で、公印の省略が認められているもの

(2) 四万十市公告式条例(平成17年四万十市条例第3号。以下「公告式条例」という。)第2条及び第3条に規定する掲示文書

(3) 庁内相互間の往復文書で軽易なもの

(4) 招待状、案内状、あいさつ状等の書簡で軽易なもの

(5) 行事等の通知文書その他の軽易な文書で印刷に付したもの

2 重要な文書等で特に必要と認めるものには、当該文書等と契印するものとする。

3 公印の押印は、公印保管者に決裁済文書を提示(文書管理システムにおける処理を含む。)し、その承認を受け行うものとする。

(発信者名)

第24条 文書等の発信者名は、教育委員会又は教育長名とする。ただし、法令の定めのあるものは当該職名、庁内相互間のもの及び簡易なものについては決裁権者の職名とする。

(発信の登録)

第25条 文書整理担当者は、文書発送の際、管理票に発信年月日、相手方等の必要事項を記録しなければならない。

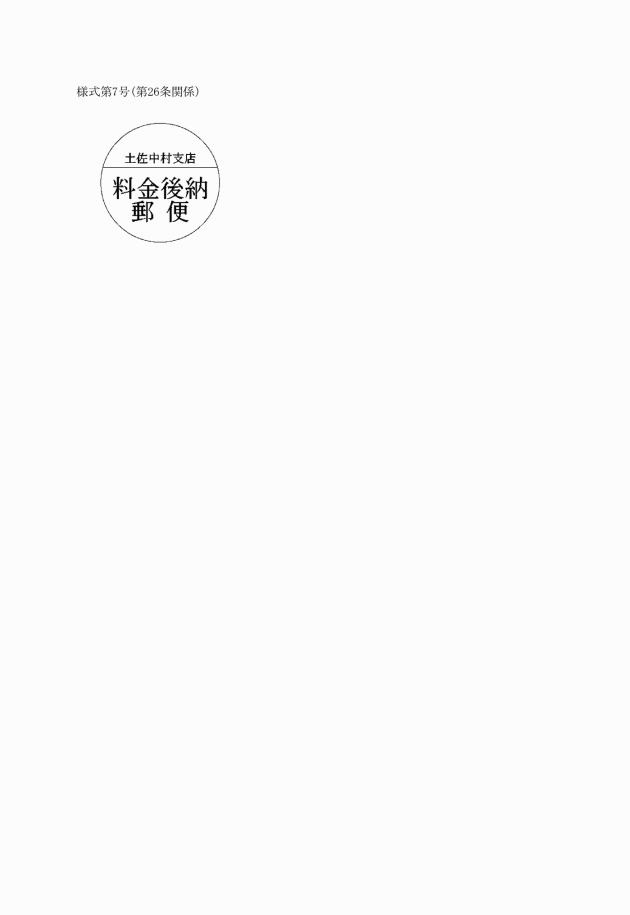

(発送手続)

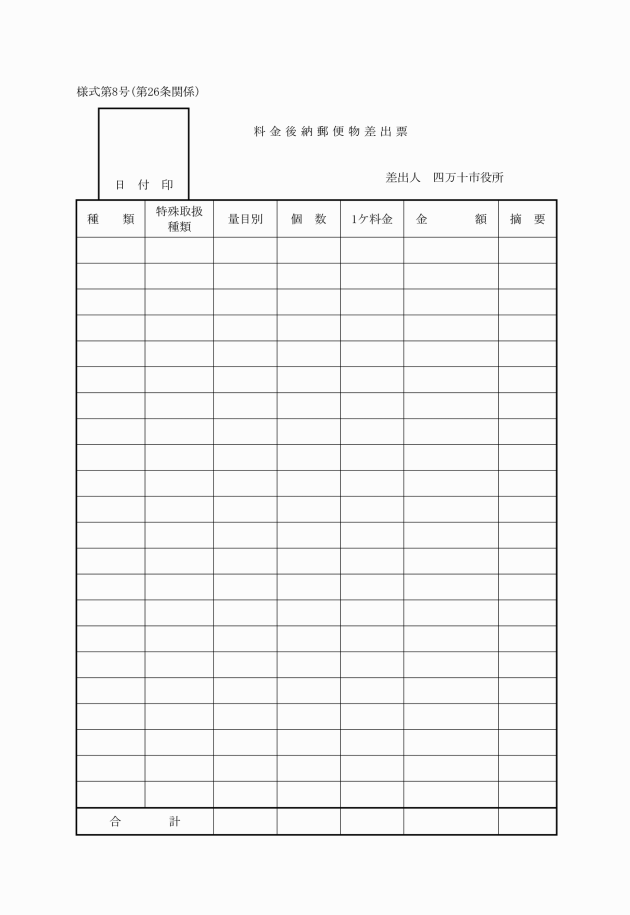

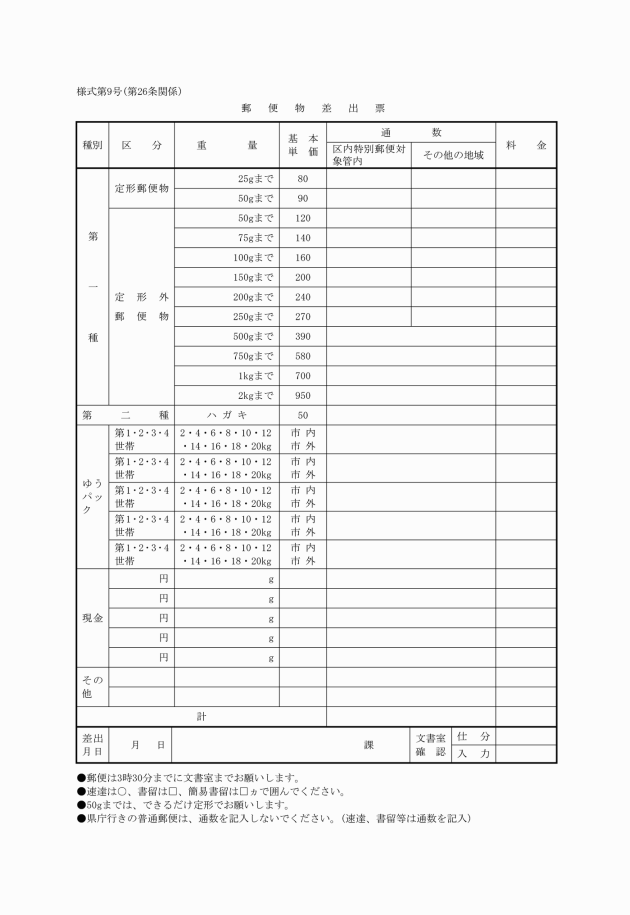

第26条 文書等及び物品の発送は主管課で行うものとする。ただし、料金後納郵便によるものは市長部局総務課又は西土佐総合支所地域企画課(以下「総務課等」という。)で行うものとする。

2 郵送等によるものには、所定の封筒又ははがきを使用することとし、各課においてあて先、発信課名、日付等を明確に記入しなければならない。この場合において、引受けから配達に至るまでの経過が記録される制度又は送達の途中における亡失若しくはき損に対する損害賠償の制度等の特殊な取扱いを要するものについては、これらの表面にその旨を明らかにしなければならない。

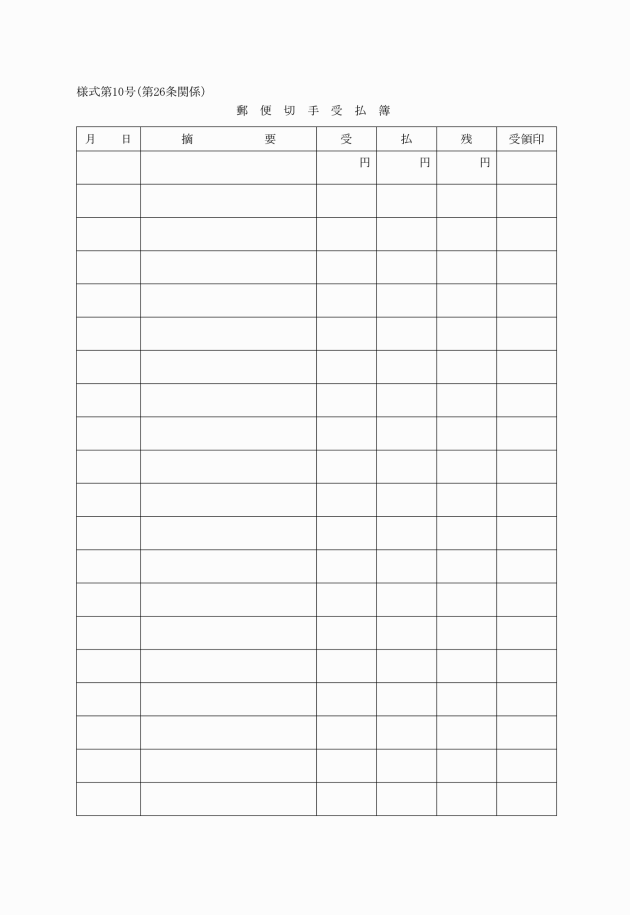

4 郵便切手又は官製はがきを使用して発送する場合には、各課において郵便切手等受払簿(様式第10号)に所要事項を記入し払い出す。

2 掲示の期間は14日間とする。ただし、別に定めがあるもの又は軽易なものにあっては、これを伸縮することができる。

第6章 文書の整理及び保存

(整理及び保管の原則)

第28条 職員は、事務室における良好な執務環境を確保するため、文書の整理及び保管を計画的に実践するよう努めなければならない。

(未処理文書の管理)

第29条 完結した文書(以下「完結文書」という。)のうち事案の処理が終了していないものについては、課長が指定する保管庫等において、必要に応じて利用することができるように、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(分類及び整理)

第30条 完結文書のうち事案の処理が終了したものについては、速やかに分類し、簿冊に編集(文書管理システムにおける処理を含む。)し、整理しなければならない。

2 文書の分類は、別表第1に定める文書分類表により行うものとする。

(簿冊)

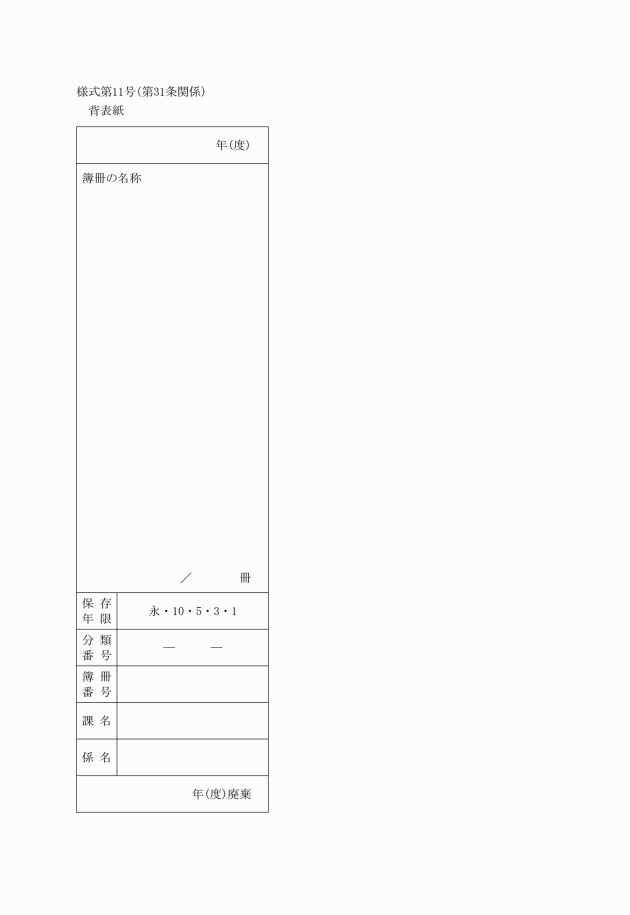

第31条 簿冊は、紙文書における文書管理の最小単位とする。ただし、永年保存文書については、当該文書1筆ごとを管理の基本単位とする。

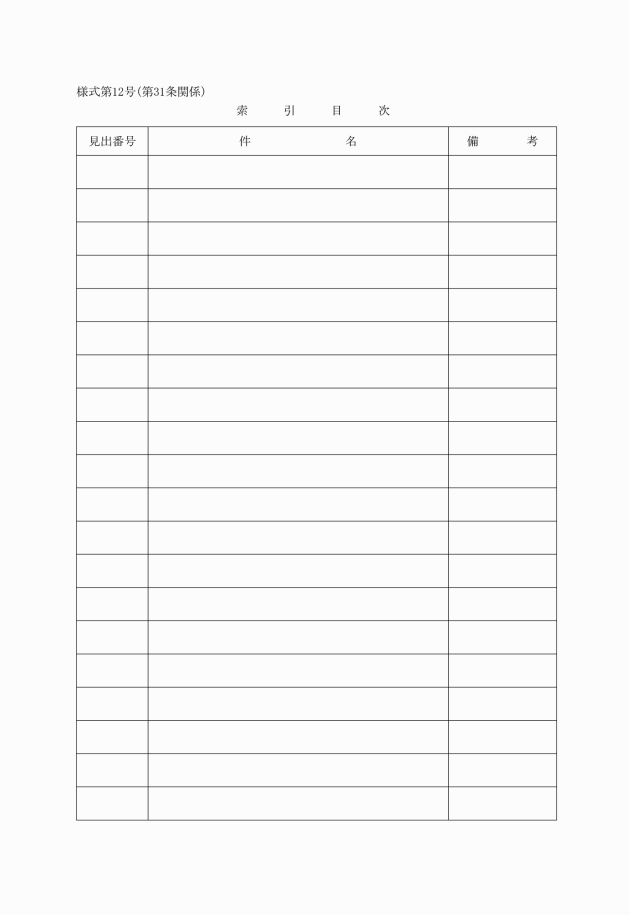

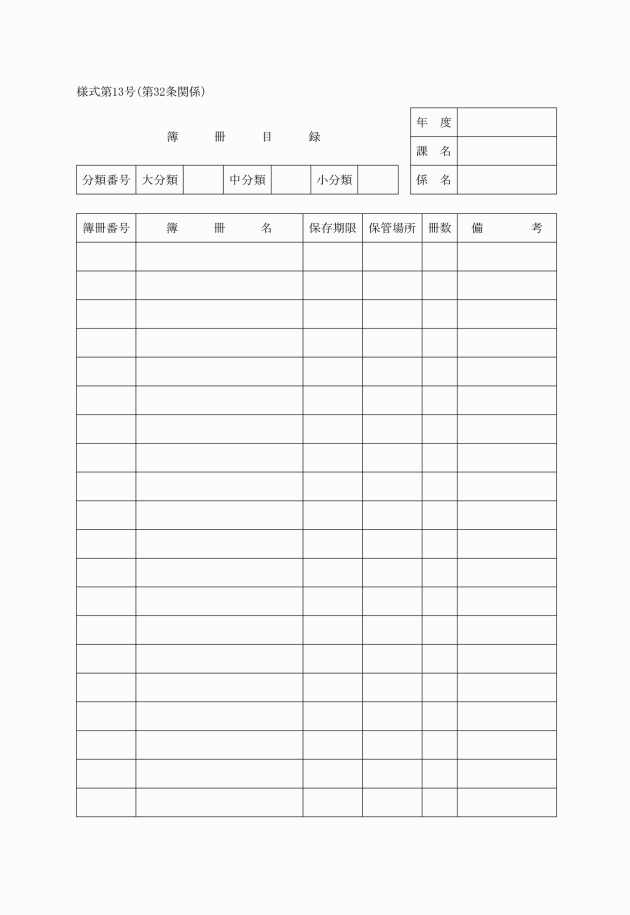

(簿冊目録)

第32条 簿冊目録(様式第13号)とは、紙文書の簿冊を1件ごとに分類、表記したもので、紙文書の簿冊の管理及び検索に使用するものとする。

(簿冊目録の作成)

第33条 課長は、毎年3月31日までに、翌年度分の紙文書の簿冊目録を作成するものとする。

(保存年限の設定)

第34条 文書の保存年限は、次の区分によるものとし、起案時に適切な保存年限を選択しなければならない。

(1) 永年保存 議会関係文書、人事関係文書、重要財務関係文書、争訟関係文書など市の存立の基本に関する文書又はその他の文書で10年以上の保存が必要で実務上永年保存の取扱いを受けるもの

(2) 10年保存 方針、基準に基づいて行われる主要事務事業のうち、重要なもので将来の例証となるもの

(3) 5年保存 方針、基準に基づいて行われる主要事務事業の執行に関する文書

(4) 3年保存 常例的な事務事業の執行に関するもので、5年の保存は必要としないが、1年で廃棄するのが適当でない文書

(5) 1年保存 事務事業の執行に付随する軽易な文書

(6) 即廃 事務執行後直ちに廃棄できる極めて軽易な文書

(7) 常用 各種台帳、名簿、通達類のように、執務上常時使用するもので、各年度にまたがって執務場所に常備する必要のある文書(常用文書の保存期間の起算は、常用する必要がなくなった日の属する年度の翌年度の初めから行う。)

3 簿冊の保存年限は、当該簿冊に収納した完結文書のうち最長の保存年限のものとする。

(保存年限の計算)

第35条 文書の保存年限は、当該文書の完結した日(帳票にあっては、その帳票への記載が終了した日)の属する会計年度の翌年度の初め(暦年による必要がある文書は、その完結した日の属する年の翌年の1月1日)から起算する。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度の末に作成し、完結した起案文書で翌年度の会計事務に係るものの保存年限は、当該文書の完結した日の属する会計年度の翌々年度の初めから起算する。

3 第1項の規定にかかわらず、常用文書の保存年限は、その常用期間が終了する日の属する年度の翌年度の初めから起算する。

(紙文書の保管)

第36条 紙文書の保管は、簿冊にて行う。

2 簿冊は、迅速に取り出せるよう分類番号別に整理及び保管しなければならない。

3 現年度又は現年内に完結した紙文書は、簿冊単位で現年度末に整理し、その際に文書の内容によっては保存年限を見直すなどの点検をしなければならない。

4 現年度又は現年内に完結した紙文書の簿冊は、それぞれ年度又は暦年により区分し、各課において引き続き1年間保管する。ただし、課長が特に必要と認めたものはこの期間を伸縮することができる。

5 前項の規定にかかわらず、市議会議案及び条例委員会議案の制定又は改廃の原議に係る紙文書は、市総務課で、規則及び規程の制定又は改廃の原議に係る紙文書は学校教育課で保管する。この場合において、当該文書に係る紙文書の簿冊及び簿冊目録はその種別に応じ、市総務課又は学校教育課で作成する。

(保管した紙文書の引継)

第37条 課における保管を経て更に保存を必要とする紙文書(以下「紙保存文書」という。)については、その簿冊目録の写し及び管理票を添え、課長の決裁を経た後、学校教育課に引き継ぐものとする。

2 紙保存文書の引継ぎは、前条第4項に定める保管を完結した日の属する年度の翌年度の初めに行うものとする。

(文書等の保存)

第38条 紙保存文書は、学校教育課長が別に定めるところにより書庫等において保存し、文書管理システムを用いて登録等の処理を行った文書は、当該システムにおいて保存する。

(保存期間の伸縮)

第39条 保存期間を経過してもなお保存の必要があると認められるもの又は軽易なもので保存期間の満了まで保存する必要のないものについては、課長決裁を経て、それぞれ保存期間を伸長して保存し、又は期間を短縮して廃棄することができる。

(廃棄)

第40条 保存期間を経過した文書等は、主管課が関係の課に合議の上、課長決裁を受け廃棄処分する。この場合において、廃棄文書の件名が明らかにされた廃棄文書一覧表(簿冊目録の写し)を当該廃棄伺に添付するものとする。

2 文書等の廃棄は、原則として焼却、文書裁断機又は文書管理システムにより処理するものとする。

第7章 雑則

(文書取扱いの注意)

第41条 文書を持ち出し、若しくは関係職員以外の者に示し、又はその写しを交付しようとする場合には、課長の許可を得なければならない。

2 完結していない文書その他特に慎重な取扱いを要する文書は、細心の注意をもって管理しなければならない。

(補則)

第42条 法令その他特別に定めるものを除くほか、四万十市教育委員会の公文書の作成に用いる分の用字、用語、形式等に関することについては、四万十市公文規程(平成17年四万十市訓令第7号)の例による。

第43条 この訓令に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

附則(平成19年4月1日教委訓令第2号)

(施行期日)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年8月3日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附則(平成19年12月19日教委訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成19年12月25日教委訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成23年10月5日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月20日教委訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日より施行する。

附則(平成30年10月3日教委訓令第3号)

この訓令は、平成31年2月1日より施行する。

附則(令和3年5月6日教委訓令第4号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。ただし、別表第1中の規定は、公布の日から施行し、令和3年度の文書分類から適用する。

附則(令和6年3月27日教委訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月5日教委訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別記図(第1条関係)

別表第1(第30条関係)

文書分類表

大分類 | 中分類 | 小分類 |

01 学校教育 | 01 総務 | 00 一般 01 請願・陳情 02 儀式褒章及び表彰 03 委員会会議に関すること。 04 教育委員に関すること。 05 条例規則等の立案及び審査 06 事務局及び教育機関(学校を除く。)の組織及び事務分掌に関すること。 07 市議会に関すること。 08 調査統計 09 教育施設の総合計画 10 教育財産の管理・用途廃止 11 施設整備(建設事業) 12 施設・設備の維持修繕 13 契約に関すること。 14 防災に関すること。 15 学校の設置・廃止・統合 16 公印の管理 17 車両の管理 18 教育委員会職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。 19 職員の服務に関すること。 20 教育委員会職員の組織する職員団体に関すること。 21 委員会所管の予算の調整・決算・経理及び審査 22 他部局並びに委員会他課等との連絡調整 23 奨学資金 24 文書管理 25 情報公開及び個人情報保護 |

02 学校教育 | 00 一般 01 通学区域及び学級編成に関すること。 02 校区審議会及び就学指導委員会 03 児童生徒の就学に関する諸帳票 04 児童生徒の就学援助 05 児童生徒の保健・健康・安全指導 06 補助金 07 学校環境衛生・安全管理に関すること。 08 学校給食に関すること。 09 教職員の人事・給与及び福利厚生に関すること。 10 教職員の研修・免許に関すること。 11 教職員の履歴・人事記録 | |

12 学校教育の指導調整 13 学校教育の研究及び企画 14 教材の整備 15 特別支援学級に関すること。 16 教科用図書及びその他教材の取扱に関すること。 17 不登校児童生徒に関すること。 18 スクールバスの運行に関すること。 19 外国人指導助手に関すること。 20 休業日の変更、校外における学校行事に関すること。 21 学校配当予算関係 22 幼稚園教育に関すること。 | ||

03 少年補導センター | 00 一般 01 少年非行の計画立案 02 補導に関する教育相談 03 補導に関する学校及び関係機関との連絡調整 | |

02 生涯学習 | 01 社会教育振興 | 00 一般 01 生涯学習・社会教育 02 社会教育委員会 03 青少年の育成に関すること。 04 文化財保護審議会 05 社会教育団体 06 文化財の保護 07 文化センターに関すること。 08 玉姫さくら会館に関すること。 |

02 公民館 | 00 一般 01 公民館事業の企画立案 02 幼児・青年・婦人・成人関係の学級、講座の開設、高齢者教室 03 講習会・実習会及び展示会等の企画 04 分館との連絡調整 05 視聴覚教材備品の管理・貸出 06 使用料の徴収 07 公民館運営審議会 08 調査・統計・資料の収集 | |

03 スポーツ振興 | 00 一般 01 各種スポーツ行事 02 市立学校体育施設開放事業 03 県立学校体育施設開放事業 04 スポーツ推進委員関係 05 スポーツ関係団体との連絡調整 06 安並運動公園体育施設の管理運営 07 スポーツ施設の管理・運営 08 スポーツイベントに係る関係文書 | |

04 図書館 | 00 一般 01 管理・運営 02 資料 | |

05 郷土博物館 | 00 一般 01 展示資料の調査・研究・収集・製本・修理及び整理 02 郷土博物館運営協議会 03 行政機関との連絡調整 04 入館者受付・入館料の徴収 05 郷土博物館の管理運営 | |

06 人権教育 | 00 一般 01 人権教育の調査・企画及び推進 02 人権教育関係諸団体の指導育成 | |

07 男女共同参画 | 00 一般 01 男女共同参画の調査・企画及び推進 | |

08 総合文化センター | 00 一般 01 総合文化センターの整備 02 総合文化センターの管理運営 | |

09 市史編さん | 00 一般 01 市史の編さん 02 市史の資料 | |

03 教育研究所 | 01 研究 | 00 一般 01 所報、研究報告、研究所要覧等 02 教職員の研究団体への助成、連携 03 教育関係資料の収集、研究 04 情報教育の推進、研究 05 教育相談事業 |

別表第2(第34条関係)

保存年限決定基準表

区分 | 文章の内容又は形式の別 | 保存期間 | ||

総括 | 諸礼式 | 1 委員会内儀式等の関係 | 10年 | |

2 ほう賞に関するもの | 永年 | |||

3 特定の業績に対する表彰等の関係 | 10年 | |||

会議 | 1 委員会議会議決書及び会議録 | 永年 | ||

2 諸会議の関係 | 特に重要なもの | 10年 | ||

重要なもの | 5年 | |||

その他 | 1年 | |||

請願、不服申立て訴訟の関係 | 1 訴訟等の関係 | 永年 | ||

2 不服審査の関係 | 5年 | |||

3 請願、陳情処理等の関係 | 5年 | |||

法令施行 | 1 規則等の制定改廃の関係 | 特に重要なものの原議 | 永年 | |

重要なものの原議 | 10年 | |||

その他の原議 | 5年 | |||

2 法令の施行に伴う通達等の関係 | 重要なもの | 10年 | ||

その他 | 5年 | |||

3 官報及び県公報 | 文書担当課で保存するもの | 5年 | ||

事務引継ぎ | 1 教育長の事務引継ぎの関係 |

| 10年 | |

2 その他の事務引継ぎの関係 |

| 5年 | ||

検査監査等の関係 | 1 会計検査院の検査の関係 |

| 5年 | |

2 監査委員の監査の関係 |

| 5年 | ||

3 国、県その他事務指導監査等の関係 |

| 5年 | ||

文書収発記録票又は簿冊 | 3年 | |||

各種補助的簿冊(会計に関するものは除く。) | 1年 | |||

人事 | 人事研修 | 1 職員の任免、分限及び懲戒の関係 | 永年 | |

2 臨時的任用職員及び非常勤職員の任免の関係 | 5年 | |||

3 各種委員の任免の関係 | 法定委員 | 永年 | ||

その他の委員 | 5年 | |||

4 職員及び法定委員の履歴の関係 | 永年 | |||

5 職員の出張、特殊勤務、時間外勤務等の命令の関係 | 3年 | |||

6 職員の服務、研修及び福利厚生等の関係 | 特に重要なもの | 10年 | ||

重要なもの | 5年 | |||

その他 | 1年 | |||

給与 | 1 退隠料及び退職手当等の関係 | 永年 | ||

2 給料、諸手当及び旅費の関係 | 特に重要なもの | 10年 | ||

重要なもの | 5年 | |||

その他 | 1年 | |||

経理管財 | 会計 | 1 収入及び支出の関係 | 証拠関係 | 10年 |

その他 | 5年 | |||

2 国庫補助金の関係(出納室の所掌のものを除く。) | 5年 | |||

委員会管理財産の権利の関係 | 1 委員会有財産又は権利義務の得失に関するもの | 永年 | ||

2 その他 | 5年 | |||

行政諸行為 | 1 認可、許可及び登録等の関係 | 特に重要なもの | 永年 | |

重要なもの | 10年 | |||

その他 | 5年 | |||

2 その他の証明の関係 | 1年 | |||

一般行政 | 行政事務 | 1 要綱、要領、内規、通達通知等の関係 | 特に重要なもの | 永年 |

重要なもの | 10年 | |||

その他 | 5年 | |||

2 教育行政の計画、調査、統計研究等の関係 | 基本となる特に重要なもの | 永年 | ||

重要なもの | 5年 | |||

その他 | 1年 | |||

3 教育行政推進のための啓発指導等の関係 | 特に重要なもの | 10年 | ||

重要なもの | 5年 | |||

その他 | 1年 | |||

4 個人又は団体に対する指導、検査、監査等の関係 | 特に重要なもの | 10年 | ||

重要なもの | 5年 | |||

その他 | 1年 | |||

5 契約書、覚書等の関係 | 特に重要なもの | 10年 | ||

重要なもの | 5年 | |||

その他 | 1年 | |||

6 施設の設計、工事の施工等の関係 | 特に重要なもの | 10年 | ||

重要なもの | 5年 | |||

その他 | 1年 | |||

7 一時的な往復文書 |

| 1年 | ||

その他 | その他 | 前各号に揚げる文書以外のもの | 永年保存の必要あるもの | 永年 |

10年保存の必要あるもの | 10年 | |||

5年保存の必要あるもの | 5年 | |||

3年保存の必要あるもの | 3年 | |||

1年保存の必要あるもの | 1年 | |||